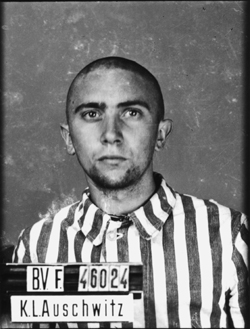

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oswiecim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Robert, Victor, Prunier naît le 14 novembre 1920 à Paris 5e, chez une sage-femme au 41 rue d’Ulm, fils de Victor Charles Prunier, 43 ans, cocher, et de Marie Françoise Courteix, 33 ans, teinturière, son épouse, domiciliés au 22 rue de la Folie-Méricourt (Paris 11e).

Rappelé à l’activité militaire par le décret de mobilisation générale du 1er août 1914, son père a rejoint le 29e régiment territorial d’infanterie. Mais la commission de réforme de Dreux l’a réformé n° 2 pour tuberculose pulmonaire dès le 27 novembre suivant, et il a été renvoyé dans ses foyers. Le 11 juin 1915, la 7e commission spéciale de la Seine l’a « maintenu dans sa situation ».

Le 9 octobre 1922, sa mère décède au domicile familial (en 1946, son père sera également déclaré décédé, mais sa mort date d’avant son arrestation).

À partir du 21 janvier 1936 et jusqu’à son arrestation, Robert Prunier – 15 ans – au 47, rue Bronzac à L’Haÿ-les-Roses [1] (Seine / Val-de-Marne – 94), chez sa tante Anna Chastagnol, née Courteix le 17 janvier 1890 à Tarnac (Corrèze), devenue sa tutrice ou « marâtre » [?] ; il devient voisin de Jean Paupy.

Robert Prunier est célibataire (il a 20 ans au moment de son arrestation)

Il est tanneur, apprêteur pelletier.

Selon le maire de sa commune après guerre, il est membre des Jeunesses communistes.

Sous l’occupation, la police française considère Robert Prunier comme un « meneur actif ».

Le 4 décembre 1940, il est arrêté à son domicile par des inspecteurs du commissariat de police de la circonscription de Gentilly, en même temps que Jean Paupy (19 ans) et Henri Bockel (20 ans), ainsi que deux autres jeunes hommes (17 et 19 ans) de L’Haÿ-les-Roses, pour distribution de L’Humanité clandestine et tentative de reconstitution de la cellule dissoute des Jeunesses communistes de la commune. Les cinq jeunes gens sont conduits au dépôt de la préfecture de police.

Le 25 janvier 1941, la 15e chambre du Tribunal correctionnel de la Seine le condamne à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Mais, comme Jean Paupy, il n’est pas libéré : dès le lendemain, le préfet de police de Paris signe l’arrêté ordonnant leur internement administratif, en application du décret du 18 novembre 1939. Ils sont conduits au dépôt de la préfecture en attendant leur transfert dans un camp ; peut-être celui d’Aincourt, mais celui-ci est saturé.

Fin janvier, sa tante, Madame Chastagnol, écrit au préfet de police. « J’ai l’honneur de vous solliciter une renseignement. Mon neveu, Robert Prunier, âgé de 20 ans, a été jugé le samedi 25 dernier, condamné à huit mois de prison avec sursis avec cinq autres (sic) : Jardin, Bocquel, Gérard et Paupy. Tous sont rentrés chez eux. Il y a que mon neveu et le petit Paupy qui ne sont pas libérés. Je vous serais reconnaissante de me donner le motif de leur détention. Avec l’espoir, Monsieur le préfet, que vous allez bientôt me le rendre. Je suis sa tante et j’en prends la responsabilité. »

Le 10 février, Robert Prunier – « consigné administratif » – est écroué à la Maison d‘arrêt de la Santé (Paris 14e), 3e division, cellule 71 bis.

Le 27 février 1942, Robert Prunier fait partie d’un groupe d’internés administratifs transférés à la Maison centrale de Clairvaux (Aube) où ils en rejoignent d’autres (dont Guy Môquet et plusieurs futurs “45000”) : ils sont bientôt 300 détenus politiques. Robert Prunier dort dans une salle avec 80 autres internés.

Début mars, sa tante, Madame Chastagnol, écrit au préfet de police. « À l’instant, je viens d’apprendre que mon neveu, Robert Prunier, âgé de 20 ans, est parti à Clairvaux. J’en suis malade de voir une chose si injuste… »

Le 26 septembre, Robert Prunier est parmi les 37 internés de Clairvaux (politiques et “droits communs”) transféré au “centre d’internement administratif” (CIA) de Gaillon (Eure), un château Renaissance isolé sur un promontoire surplombant la vallée de la Seine et transformé en centre de détention au 19e siècle, puis en caserne ; il est assigné au bâtiment F (aile Est du pavillon Colbert [2]), 2e étage, chambre 6, lit 76.

Le 4 mai 1942, Robert Prunier fait partie d’un groupe de détenus transférés au “centre de séjour surveillé” (CSS) de Voves (Eure-et-Loir). Enregistré sous le matricule n° 312, il n’y reste que deux semaines.

Le 20 mai, il fait partie des 28 internés que viennent chercher des gendarmes français. Pensant qu’on les emmène pour être fusillés, les partants chantent La Marseillaise. En fait, remis aux “autorités d’occupation” à la demande de celles-ci, ils sont conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

Entre fin avril et fin juin, Robert Prunier est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet, Robert Prunier est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 46024 (sa photo d’immatriculation a été retrouvée et identifiée [4]).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Robert Prunier.On ignore également la date de sa mort à Auschwitz [5] ; probablement avant la mi-mars 1943. Il a 22 ans.

Le 3 octobre 1945, Raymond Boudou, “45000” rescapé, signe une attestation manuscrite certifiant que Robert Prunier « est décédé en 1942 au camp d’Auschwitz ». Le 19 octobre, Robert Lambotte, de Paris, signe un document similaire qui indique « au mois d’octobre », précision certainement utilisée par le service d’état civil du ministère des Anciens combattants pour fixer une date officielle (voir note n° 4). Le 12 novembre, Madeleine Dechavassine, secrétaire générale de l’Amicale d’Auschwitz, officialise ces déclarations au nom de son association.

Après la guerre, Anna Chastagnol, tutrice de Robert Prunier, adhère à l’Association nationale de des familles de fusillés et massacrés. Elle engage les démarches pour la reconnaissance du statut de déporté de son filleul.

En janvier 1948, la mention “Mort pour la France” est ajoutée sur l’acte de décès de Robert Prunier.

La mention “Mort en déportation” est également apposée sur son acte de décès (J.O. du 18-04-1998).

Notes :

[1] L’Haÿ-les-Roses : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] Roger Jardin, né le 30 avril 1923 à Paris 6e, domicilié chez sa mère au 37, sentier des Frettes à L’Haÿ-les-Roses, est déporté dans le transport de 1489 hommes parti de Compiègne le 6 avril 1944 et arrivé directement au KL Mauthausen le 8 avril (mat. n° 62584). Après avoir été affecté au Kommando de Gusen, il est conduit au château d’Hartheim pour y être gazé le 4 janvier 1945 , comme 121 autres déportés de son convoi. Source : Claude Mercier, Livre-Mémorial de la FMD, tome 3, convoi I.199, pages 354-355, 385.

[3] Château de Gaillon. Le pavillon Colbert, sur la terrasse du jardin haut, a été dessiné par Jules-Hardoin Mansard vers 1700 pour l’archevêque Jacques-Nicolas Colbert, second fils du ministre de Louis XIV.

[4] Sa photographie d’immatriculation à Auschwitz a été reconnue par des rescapés lors de la séance d’identification organisée à l’Amicale d’Auschwitz le 10 avril 1948 (bulletin “Après Auschwitz”, n°21 de mai-juin 1948).

[5] La date de décès inscrite sur les actes d’état civil : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documentsadministratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – dont un représentant officiait au ministère des Anciens combattants en se fondant sur diverses sources, parmi lesquelles le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ. Concernant Robert Prunier, c’est le 15 octobre 1942 qui a été retenu pour certifier son décès. Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 388 et 418.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 388 et 418.

![]() Archives nationales : correspondance de la Chancellerie sur des procès pour propagande et activité communistes, BB18 7043.

Archives nationales : correspondance de la Chancellerie sur des procès pour propagande et activité communistes, BB18 7043.

![]() Archives de Paris, archives judiciaires : jugement correctionnel du samedi 25 janvier 1941, cote D1U6 3706.

Archives de Paris, archives judiciaires : jugement correctionnel du samedi 25 janvier 1941, cote D1U6 3706.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), site du Pré-Saint-Gervais : cartons “occupation allemande” : camps d’internement… (BA 2374) ; liste des internés communistes, 1939-1941 (BA 2397) ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 573-17206).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), site du Pré-Saint-Gervais : cartons “occupation allemande” : camps d’internement… (BA 2374) ; liste des internés communistes, 1939-1941 (BA 2397) ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 573-17206).

![]() Archives départementales de l’Eure, Évreux : archives du camp de Gaillon, cotes 89W4, 89W11 et 89W14 ; recherches de Ginette Petiot (message 08-2012).

Archives départementales de l’Eure, Évreux : archives du camp de Gaillon, cotes 89W4, 89W11 et 89W14 ; recherches de Ginette Petiot (message 08-2012).

![]() Comité du souvenir du camp de Voves, liste établie à partir des registres du camp conservés aux Archives départementales d’Eure-et-Loir.

Comité du souvenir du camp de Voves, liste établie à partir des registres du camp conservés aux Archives départementales d’Eure-et-Loir.

![]() Témoignage de Dominique Ghelfi (daté 1946), Contre l’oubli, brochure éditée par la mairie de Villejuif en février 1996. D. Ghelfi, n’ayant pas été sélectionné pour le convoi du 6 juillet, a assisté au départ de ses camarades. Lui-même a été déporté à Buchenwald en janvier 1944 (rescapé).

Témoignage de Dominique Ghelfi (daté 1946), Contre l’oubli, brochure éditée par la mairie de Villejuif en février 1996. D. Ghelfi, n’ayant pas été sélectionné pour le convoi du 6 juillet, a assisté au départ de ses camarades. Lui-même a été déporté à Buchenwald en janvier 1944 (rescapé).

![]() Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94) : carton “Association nationale de des familles de fusillés et massacrés”, fichier des familles.

Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94) : carton “Association nationale de des familles de fusillés et massacrés”, fichier des familles.

![]() Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier de Robert Prunier, cote 21 P 528 172, recherches de Ginette Petiot (message 10-2012).

Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier de Robert Prunier, cote 21 P 528 172, recherches de Ginette Petiot (message 10-2012).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour : 28-11-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes) qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.