- Auschwitz, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oswiecim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Maurice, Constant, Marcel, Guillot naît le 19 septembre 1899 à Morières [1] (Calvados – 14), limitrophe de Vendeuvre, fils de Constant Guillot, 41 ans, journalier, et de Claire, Élise, Renault, 35 ans, non mariés (il est le seul enfant né cette année-là dans la commune). Pendant un temps, il travaille comme ouvrier agricole.

Le 20 avril 1918, il est mobilisé au 36e régiment d’infanterie. Il est hospitalisé pour gale du 22 au 26 mai, puis du 30 juillet au 3 août. Le 15 novembre 1919, il passe au 28e régiment d’infanterie. Le 21 février 1920, il passe au 24e régiment d’infanterie, alors que cette unité est envoyée au Maroc « en guerre ». Maurice Guillot rentre en France le 11 février 1921. Le 9 avril suivant, il est « renvoyé dans ses foyers » et se retire à Petit-Couronne, « près de l’église », muni d’un certificat de bonne conduite.

En mars 1923, il est installé au 30, rue de la Chaussée, à Grand-Quevilly (Seine-Inférieure / Seine-Maritime [2] – 76), au sud-ouest de l’agglomération de Rouen, dans la boucle de la Seine. Il obtient le permis de conduire les motocyclettes. Pendant un temps, il est planton cycliste encaisseur (?).

Le 28 avril 1923, à Grand-Quevilly, il se marie avec Émilienne, Madeleine, Walbuq (ou Walberq). Ils auront trois enfants, âgés respectivement de 15 ans (peut-être s’agit-il de Mireille, dite Éliane, née le 21 janvier 1927), 12 ans et 8 ans en février 1942.

En mars 1929, ils habitent rue de l’Ouraille, à Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure). En janvier 1936, ils demeurent à Rouen (?).

Au moment l’arrestation du chef de famille, celle-ci est domiciliée au 8, rue de la Mare, à Grand-Quevilly.

Maurice Guillot est ouvrier métallurgiste, charpentier en fer aux Chantiers de Normandie de Grand-Quevilly (comme le mentionne Louis Eudier).

Adhérent de la CGT, c’est un communiste militant, proche de Marcel Ledret et d’Eugène Vauchel, dirigeants de la cellule d’entreprise des Chantiers de Normandie (n° 95).

Fin novembre 1938, il est licencié par son entreprise pour avoir participé au mouvement national de grève contre l’abandon des acquis du Front populaire. À partir de cette date, il est inscrit au Fonds de chômage, ses seules ressources étant l’allocation journalière reçue de cet organisme.

Après l’interdiction du parti communiste, il serait « chargé de la répartition des tracts à Grand-Quevilly centre », toujours en contact avec Ledret et Vauchel.

Le 9 septembre 1940, après que des tracts « (publications interdites) » aient été découverts dans les rue de sa circonscription, le commissaire de police de Grand-Quevilliy en informe le commissaire central de l’arrondissement de Rouen, en indiquant que « les auteurs présumés de cette propagande seraient les nommés » Fontaine Émile et Guillot Maurice, ajoutant qu’il a « avisé la brigade de gendarmerie de Petit-Quevilly, aux fins de surveillance à exercer en collaboration avec les agents de [son] service ».

Le 23 septembre, un inspecteur principal du commissariat de police spéciale transmet au commissaire central de Rouen les notices de militants communistes signalés par le commissaire de Grand-Quevilly : André Fontaine, Maurice Guillot, ainsi que les frères Adrien et Émile Fontaine (sans liens de parenté ?).

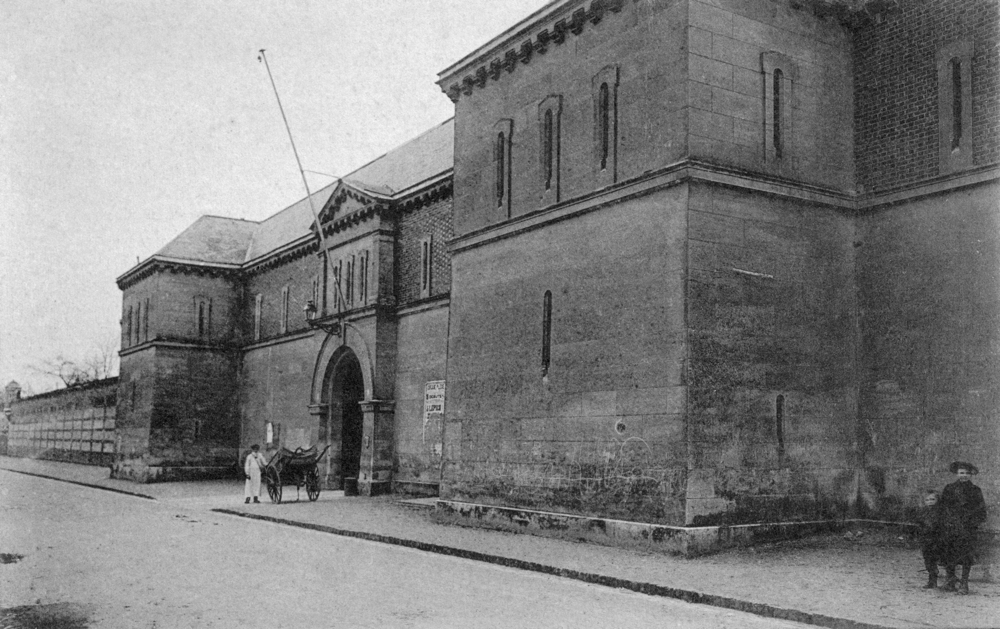

Le 15 mars 1941, alors qu’il circule en tandem avec Jean Valentin, Maurice Guillot est arrêté à Grand-Couronne par des gendarmes français de la brigade de Bourgtheroulde (Eure). Deux jours plus tard, le 17 mars, il est incarcéré à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen.

- Le 31 mars, un inspecteur principal adresse au commissaire divisionnaire de police spéciale de Rouen un rapport sur l’« Activité communiste dans le canton de Grand-Couronne », selon lequel ce parti, « un des plus importants et des mieux organisés n’a de cesse, malgré sa dissolution, son son activité clandestine dans les localités de Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Petit-Couronne et Grand-Couronne ». Parmi les éléments communistes désignés, un chapitre concerne Jean Valentin et Maurice Guillot « arrêté[s] ces jours derniers ».

Le 18 avril suivant, en audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance de Rouen, Jean Valentin et Maurice Guillot sont condamnés à un an d’emprisonnement et 100 francs d’amende, coupables « d’avoir distribué des écrits tendant à propager les mots d’ordre de la Troisième Internationale ou des organismes qui s’y rattachent faisant application des articles 1 et 2 du décret – loi du 26 septembre 1939 dont lecture à été donnée à l’audience » (une autre source désigne la Section spéciale de la Cour d’appel de Rouen).

Le 4 août 1941, répondant à une note du préfet de Seine-Inférieure datée du 22 juillet, le commissaire principal de police spéciale de Rouen transmet à celui-ci une liste nominative de 159 militants et militantes communistes de son secteur dont il préconise de prononcer l’internement administratif dans un camp de séjour surveillé, tous anciens dirigeants ou militants convaincus ayant fait une propagande active et soupçonnés de poursuivre leur activité clandestinement et « par tous les moyens ». Parmi eux, Maurice Guillot, « actuellement en prison à Rouen. À interner à sa sortie »…

Le 24 mars 1942, remis aux autorités d’occupation à leur demande, Maurice Guillot est transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne [3] (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag122 – Polizeihaftlager). Il est désigné comme otage après l’attentat contre la ligne Quevilly-Couronne.

Le camp militaire de Royallieu en 1956.

Au premier plan, en partant de la droite, les huit bâtiments du secteur A : « le camp des communistes ».

En arrière-plan, la ville de Compiègne. Carte postale, coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande, en application d’un ordre de Hitler.

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Ayant passé la nouvelle frontière, il s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures, puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… puis la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

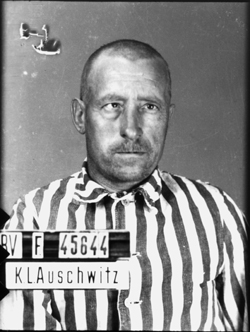

Le 8 juillet 1942, Maurice Guillot est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45644, sa photo d’immatriculation a été retrouvée.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Maurice Guillot est très probablement dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

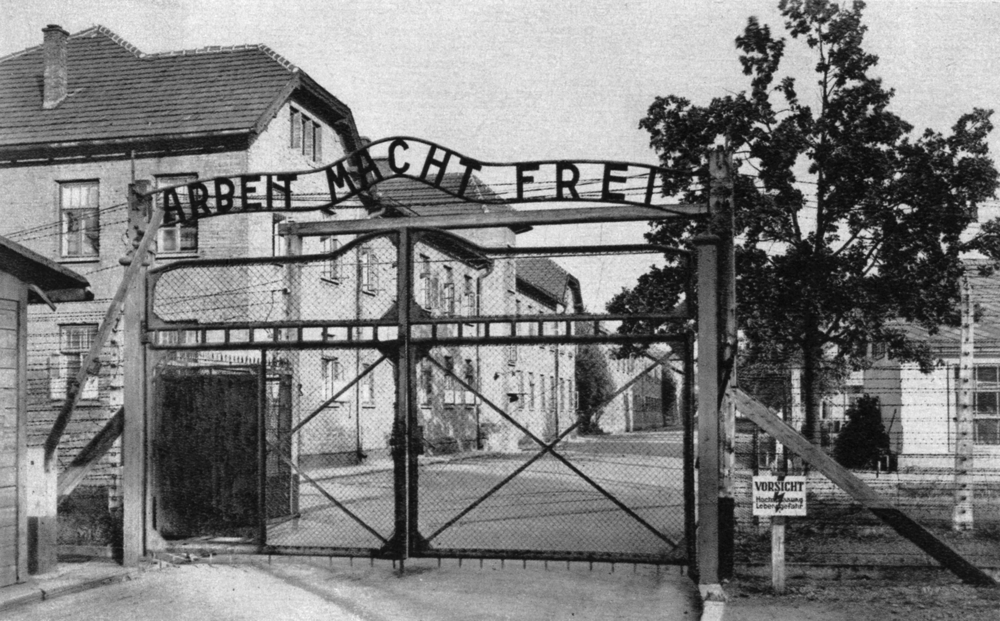

Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le “camp souche” : « ARBEIT MACHT FREI » (le travail rend libre).

Carte postale. Collection mémoire Vive. Photo : Stanislas Mucha.

En effet, à une date restant à préciser, il est assigné au Block 4 du camp souche.

Louis Jouvin pense que Maurice Guillot est parmi les “politiques” français rassemblés (entre 120 et 140) au premier étage du Block 11 – la prison du camp – pour une “quarantaine” au printemps 1943 Exemptés de travail et d’appel extérieur, les “45000” sont témoins indirects des exécutions massives de résistants, d’otages polonais et tchèques et de détenus du camp au fond de la cour fermée séparant les Blocks 10 et 11.

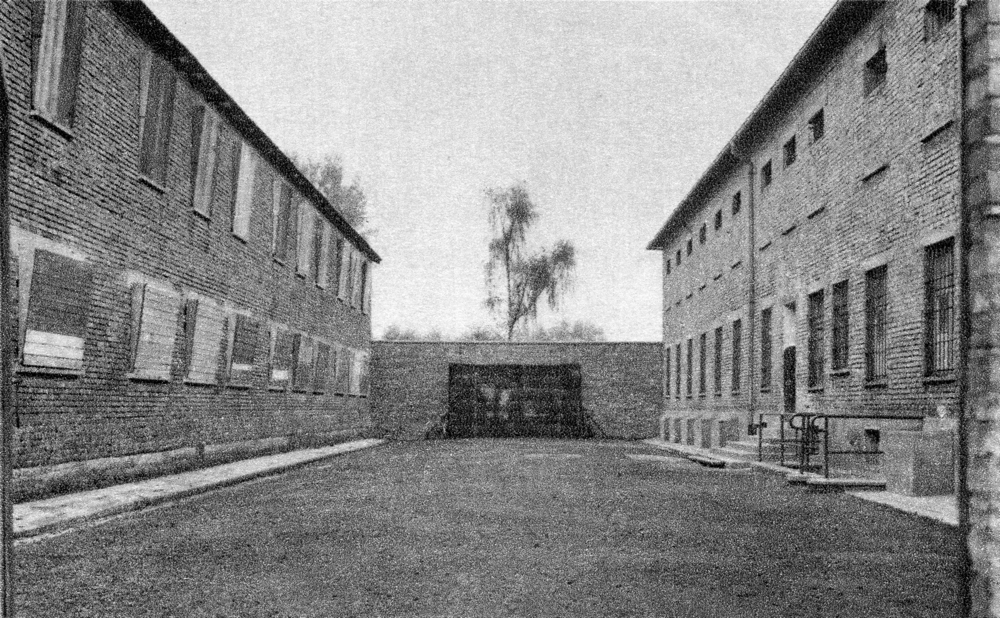

Auschwitz-I. La cour séparant le Block 10 – où se pratiquaient les expérimentations “médicales” sur les femmes détenues -

et le Block 11, à droite, la prison du camp, avec le 1er étage de la “quarantaine”.

Au fond, le mur des fusillés. Carte postale. Collection Mémoire Vive.

Le 12 décembre 1943, à la suite de la visite d’inspection du nouveau commandant du camp, le SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel, – qui découvre leur présence – et après quatre mois de ce régime qui leur a permis de retrouver quelques forces, ils sont pour la plupart renvoyés dans leurs Blocks et Kommandos d’origine.

De fait, on ignore la date exacte de la mort de Maurice Guillot à Auschwitz [4].

Il est homologué comme “Déporté politique”.

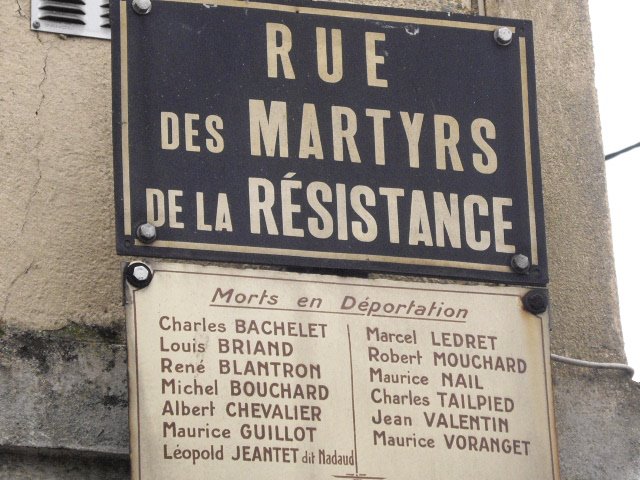

À Grand-Quevilly, son nom est inscrit parmi les morts en déportation sous la plaque de la rue des Martyrs de la Résistance.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 21-06-1994).

Sa fille (?) Mireille Guillot, dite Éliane, a été arrêtée le 18 janvier 1943 (?) « sur la route » à Grand-Quevilly, pour activité communiste et menée antinationale. Elle est écrouée à la Maison d’arrêt de Rouen (suite à vérifier…).

Notes :

[1] Morières : la commune est réunie à Vendeuvre par l’arrêté préfectoral du 24 février 1965.

[2] Seine-Maritime : département dénommé “Seine-Inférieure” jusqu’en janvier 1955.

[3] Sous contrôle militaire allemand, le camp de Royallieu a d’abord été un camp de prisonniers de guerre (Frontstalag 122), puis, après l’invasion de l’URSS, un « camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs du Reich ». À partir de septembre 1941, on y prélève – comme dans les autres camps et prisons de zone occupée – des otages à fusiller. À partir du 12 décembre 1941, un secteur du sous-camp C est réservé aux Juifs destinés à être déportés à titre de représailles. Le camp des Juifs est supprimé le 6 juillet 1942, après le départ de la plupart de ses internés dans le convoi transportant les otages communistes vers Auschwitz. Les derniers détenus juifs sont transféré au camp de Drancy (Seine / Seine-Saint-Denis).

[4] La date de décès inscrite sur les actes d’état civil en France : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – dont un représentant officiait au ministère des Anciens combattants en se fondant sur diverses sources, parmi lesquelles le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ. Concernant Maurice Guillot, c’est le 15 novembre 1942 qui a été retenu pour certifier son décès. Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 386 et 407.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 386 et 407.

![]() Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Basse-Normandie (2000), citant : Liste établie par Louis Jouvin (45697), du Grand-Quevilly, 2/1990 – Liste établie par la CGT, p. 5 – Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen.

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Basse-Normandie (2000), citant : Liste établie par Louis Jouvin (45697), du Grand-Quevilly, 2/1990 – Liste établie par la CGT, p. 5 – Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen.

![]() Archives du Calvados, site internet, archives en ligne : état civil de Vendeuvre/Morières 1865-1899 (cote 2 MI-EC 1226), naissances de l’année 1899, acte n° 1 (vue 116/325) ; registre matricule du recrutement militaire pour l’année 1919, bureau de Falaise, n° 100-500 (cote R 7228), matricule n° 97 (vues 132-133/636).

Archives du Calvados, site internet, archives en ligne : état civil de Vendeuvre/Morières 1865-1899 (cote 2 MI-EC 1226), naissances de l’année 1899, acte n° 1 (vue 116/325) ; registre matricule du recrutement militaire pour l’année 1919, bureau de Falaise, n° 100-500 (cote R 7228), matricule n° 97 (vues 132-133/636).

![]() Louis Eudier (45523), listes à la fin de son livre Notre combat de classe et de patriotes (1939-1945), imprimerie Duboc, Le Havre, sans date (2-1973 ?).

Louis Eudier (45523), listes à la fin de son livre Notre combat de classe et de patriotes (1939-1945), imprimerie Duboc, Le Havre, sans date (2-1973 ?).

![]() Catherine Voranger, petit-fille de Louis Jouvin (“45697”), message 04-2013, copie d’un rapport de police ayant été conservé par Louis Jouvin.

Catherine Voranger, petit-fille de Louis Jouvin (“45697”), message 04-2013, copie d’un rapport de police ayant été conservé par Louis Jouvin.

![]() Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, site de l’Hôtel du Département, cabinet du préfet 1940-1946 ; individus arrêtés par les autorités de Vichy ou par les autorités d’occupation, dossiers individuels de G à H (51 W 416), recherches conduites avec Catherine Voranger.

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, site de l’Hôtel du Département, cabinet du préfet 1940-1946 ; individus arrêtés par les autorités de Vichy ou par les autorités d’occupation, dossiers individuels de G à H (51 W 416), recherches conduites avec Catherine Voranger.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 5-01-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.