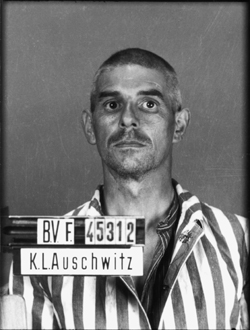

- IDENTIFICATION INCERTAINE…

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Marcel, Alphonse, Alexandre, Burel naît le 8 juillet 1896 à Rouen (Seine-Inférieure / Seine-Maritime [1] – 76), chez ses parents, Alexandre Burel, 26 ans, employé d’octroi, et Victorine Mauger, 28 ans, tisseuse, demeurant au 27, rue de la Fonderie.

Pendant un temps, Marcel Burel travaille comme imprimeur.

La Première Guerre mondiale est déclenchée début août 1914. Le 11 avril 1915, Marcel Burel est incorporé comme soldat de 2e classe au 129e régiment d’infanterie. Le 1er décembre, il passe au 24e R.I. Le 1er juin 1916, il est blessé une première fois. Le 22 mars 1917, il repasse au 129e R.I. Le 14 juin 1918, à la ferme des Loges, il est blessé une deuxième fois. Le 27 mars 1919, il passe au 28e R.I. Manquant à l’appel du 5 juin suivant, il est considéré comme déserteur. S’étant présenté volontairement le 17 juin, le 1er Conseil de guerre de la 3e région le condamne le 19 août à deux mois de prison avec sursis. Le 16 septembre, il est affecté au 36e R.I. Le 31 septembre il est envoyé en congé illimité de démobilisation et se retire au 41, rue Saint-Julien, à Rouen.

En avril 1923, Marcel Burel habite au 52, rue Jeanne-d’Arc, à Rouen (la Maison Dufayel : résidence ou entreprise ?).

En octobre, 1937 et jusqu’au moment de son arrestation, il est domicilié au 32, rue Jean-Jacques-Rousseau, à Issy-les-Moulineaux [2] (Seine / Hauts-de-Seine – 92).

Il travaille alors comme tôlier.

Le 18 ou 19 décembre 1940, Marcel Burel est arrêté par les services de la préfecture de police pour propagande clandestine (apposition et distribution de papillons et tracts). Conduit au dépôt de la préfecture, il est mis à la disposition du parquet. Le même jour, il comparaît – seul – devant la 12e chambre du tribunal correctionnel de la Seine qui le condamne à quatre mois d’emprisonnement. Il se pourvoit en appel auprès du Procureur de la République.

Le 1er janvier 1941, Marcel Burel est écroué (numéro d’ordre 5167) à la maison de correction de l’établissement pénitentiaire de Fresnes (Seine / Val-de-Marne).

Le 24 février, la cour d’appel de Paris confirme sa condamnation.

Le 18 mars suivant, à l’expiration de sa peine, il n’est pas libéré, mais consigné à la préfecture (au dépôt).

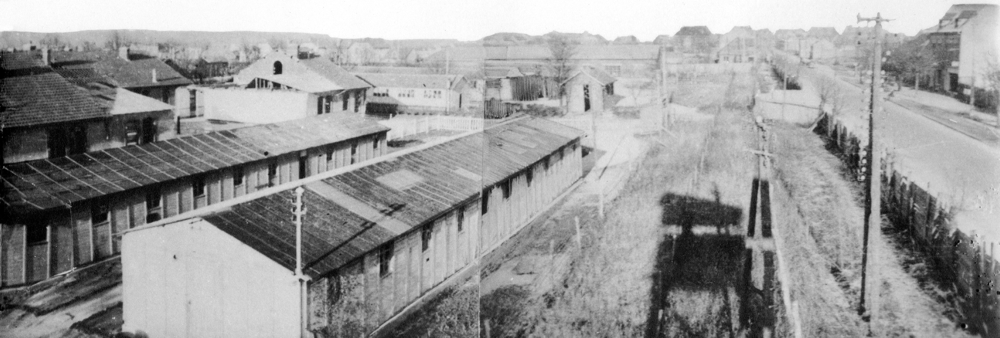

À une date restant à préciser, il est finalement interné au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). (il ne passe pas par Rouillé…)

Un angle du camp de Royallieu vu depuis le mirador central dont l’ombre se profile sur le sol.

Le renfoncement à droite dans la palissade correspond à l’entrée du Frontstalag 122.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Marcel Burel est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 45312, selon les listes reconstituées (la photo d’immatriculation correspondant à ce matricule a été retrouvée, mais n’a pu être identifiée à ce jour).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos.

Le 13 juillet, après l’appel du soir – l’ensemble des “45000” ayant passé cinq jours à Birkenau -, une moitié des membres du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I). Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Marcel Burel.

Il meurt à Auschwitz le 1er septembre 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher) ; la cause mensongère indiquée pour sa mort est « insuffisance cardiaque » (Myocardinsuffizienz).

La mention « Mort en déportation » est apposée sur les actes et jugements déclaratifs de décès (JORF n°0297 du 23 décembre 2010 page 22575).

Notes :

[1] Seine-Maritime : département dénommé “Seine-Inférieure” jusqu’en janvier 1955.

[2] Issy-les-Moulineaux : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes industriellesde la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 384 et 397.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 384 et 397.

![]() Archives départementales de la Seine-Maritime (AD 76), site internet, archives en ligne : registre des naissances de Rouen, année 1896 (4E 13822), acte n° 1246 (vue 39/186) ; registre matricule du recrutement militaire, bureau de Rouen, classe 1916 (1 R 3419), matricule 1799.

Archives départementales de la Seine-Maritime (AD 76), site internet, archives en ligne : registre des naissances de Rouen, année 1896 (4E 13822), acte n° 1246 (vue 39/186) ; registre matricule du recrutement militaire, bureau de Rouen, classe 1916 (1 R 3419), matricule 1799.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 533-14221).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 533-14221).

![]() Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, direction des patrimoines de la mémoire et des archives (DPMA), Caen : copies de pages du Sterbebücher provenant du Musée d’Auschwitz et transmises au ministères des ACVG par le Service international de recherches à Arolsen à partir du 14 février 1967, carton de A à F (26 p 840).

Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, direction des patrimoines de la mémoire et des archives (DPMA), Caen : copies de pages du Sterbebücher provenant du Musée d’Auschwitz et transmises au ministères des ACVG par le Service international de recherches à Arolsen à partir du 14 février 1967, carton de A à F (26 p 840).

![]() Archives de Paris : archives du tribunal correctionnel de la Seine, rôle du greffe du 2 décembre 1940 au 25 février 1941 (D1u6-5852).

Archives de Paris : archives du tribunal correctionnel de la Seine, rôle du greffe du 2 décembre 1940 au 25 février 1941 (D1u6-5852).

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 150 (26700/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 150 (26700/1942).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 14-10-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.