En avril 1941. © DAVCC, Caen.

Lucien, Joseph, Godard naît le 1er avril 1895 à Paris 18e, chez ses parents, Charles Godard, 26 ans, forgeron, et Caroline Rombach, son épouse, 22 ans, domiciliés au 19, rue Boinod. Par la suite, la famille emménagera au 3, square Grangé, à Paris 13e.

Lucien Godard reçoit une formation de serrurier.

Le 20 décembre 1914, il est incorporé au 104e régiment d’infanterie [?].

Le 24 mars 1915, il est [de nouveau ?] incorporé au 404e RI. Au cours de l’année 1917, il a les pieds gelés dans des circonstances imputables au service. Le 19 septembre 1917, le Conseil de guerre des D.E. Est du G.A.N. le condamne à dix mois de prison avec sursis pour complicité par recel de vol au préjudice d’un particulier (peine amnistiée par la loi du 24 octobre 1919).

Il quitte probablement son poste le 8 juin 1918, ou ne le rejoint pas à cette date (« interruption de service »). Le 9 juillet 1918, il est affecté au 21e R.I. par mesure disciplinaire (alors qu’il devait passer au 19e R.I.). Le 15 juillet, le Conseil de guerre de la 121e division d’infanterie le condamne à trois mois de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, circonstances atténuantes admises. Le 15 juillet, Lucien Godard est écroué à la prison militaire de Rouen pour y accomplir sa peine (laquelle sera amnistiée par la loi du 3 janvier 1925). Le 15 septembre 1918, il est affecté au 129e régiment d’infanterie. Le 3 janvier 1919, il passe à la 24e section de Commis et Ouvriers militaires d’Administration (COA).

Le 17 avril 1919, à la mairie de Paris 13e, Lucien Godard se marie avec Pauline Georgette Dumilieu, née le 28 juin 1893 dans cet arrondissement. Ils auront trois enfants : Marguerite, née le 11 décembre 1919, Henri, né le 27 janvier 1921, et Jean-Marie, né le 25 janvier 1928, tous à Paris 13e.

Le 19 septembre 1919, l’armée met Lucien Godard en congé illimité de démobilisation – lui refusant un certificat de bonne conduite – et celui-ci se retire au 53, boulevard Arago, à Paris, où il habite encore en avril 1920.

Le 6 avril 1926, le tribunal correctionnel la Seine le condamne à 48 heures de prison pour outrages à agents (peine amnistiée par l’article premier de la loi du 26 décembre 1931).

En juin 1926, Lucien Godard loge au 8, passage Sigaud (Paris 13e).

En mars 1928, l’armée le classe “affecté spécial” comme serrurier au titre de l’entreprise Le Matériel téléphonique (LMT) au 46-47, quai de Boulogne à Boulogne-Billancourt, qui fabrique également des postes de radio TSF.Le 26 juillet 1930, son épouse, Pauline, décède à l’hôpital Cochin (Paris 14e), le laissant veuf avec leurs trois enfants.Lucien Godard est mécanicien-ajusteur successivement dans plusieurs usines d’aviation, entre autres celle de la Société des Moteurs Gnome et Rhône (SMGR) du boulevard Kellerman (Paris 13e).

Il est membre de la 13e section de Paris-Ville du Parti communiste et adhérent aux Amis de l’Union soviétique.Avant-guerre, Lucien Godard est domicilié dans une cité d’habitations à bon marché (HBM) ayant ses entrées au 63 rue de la Fontaine-à-Mulard et au 18 rue Brillat-Savarin [1] à Paris 13e, alors face à la gare de marchandises de la Glacière-Gentilly du chemin de fer de petite ceinture, proche de l’entreprise où il travaille. Il est secrétaire du syndicat des locataires du groupe HBM.

- La cité ouvrant au 18 rue Brillat-Savarin.

© Photo Mémoire Vive.

Le 8 mai 1938, avec d’autres habitants, il récupère dans une resserre les meubles d’une locataire, veuve de guerre et mère de famille, qui vient d’être expulsée et la réinstalle dans son logement, malgré l’opposition d’un brigadier et deux gardiens de la paix appelés par la concierge. Dix jours plus tard, au cours d’une réunion de Parti organisée au 103, rue Bobillot, il proteste violemment contre l’expulsion de la veuve et les poursuites engagées contre les responsables de l’amicale.

En mai 1939, l’armée le classe dans « l’affectation spéciale au titre du tableau 3 » aux Laboratoires LMT – un autre site de la même entreprise – au 46, avenue de Breteuil à Paris 7e.

Sous l’occupation, il travaille comme manœuvre à la Halle aux Vins (Paris 12e), pour la société Service Selected American Product. Il vit alors maritalement avec Suzanne B., veuve D., née le 9 novembre 1906 à Paris 14e, blanchisseuse demeurant au 36 boulevard Arago (Paris 13e).

Le 23 octobre 1941, la police française effectue une perquisition infructueuse à son domicile.

Le 28 avril 1942, Lucien Godard est arrêté chez son amie, boulevard Arago, comme otage, lors d’une grande vague d’arrestations (397 personnes) organisée par « les autorités d’occupation » dans le département de la Seine et visant majoritairement des militants du Parti communiste clandestin. Les hommes arrêtés sont rapidement conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Pendant un temps, il est assigné à la chambre 10 du bâtiment (C) 7.

Le 19 juin, Lucien Godard écrit à sa famille une « lettre de prisonnier » envoyée sous le nom de son camarade Raymond Rose, matricule 3986, alors assigné au bâtiment C1.

Entre fin avril et fin juin 1942, Lucien Godard est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Il est possible que Lucien laisse tomber un message à hauteur de Bar-le-Duc.Ayant passé la nouvelle frontière, le convoi s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures, puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (

Frankfurt am Main), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… et enfin la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

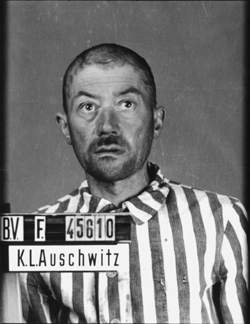

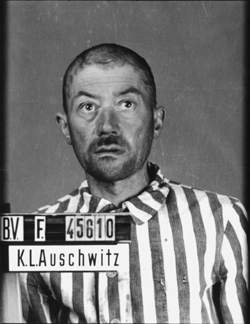

Le 8 juillet 1942, Lucien Godard est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45610, selon les listes reconstituées et par comparaison de la photo retrouvée du détenu portant ce matricule avec celle transmise par sa famille pour les recherches.

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos.

Le 13 juillet, après l’appel du soir – l’ensemble des “45000” ayant passé cinq jours à Birkenau -, une moitié des membres du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I). Aucun document ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Lucien Godard.

En France, à la mi-juillet, un membre de sa famille reçoit la carte-formulaire rédigée en allemand et envoyée aux proches par l’administration militaire du Frontstalag 122 pour les informer que le détenu qui y avait inscrit leur adresse « a été transféré dans un autre camp pour travailler. Le lieu de destination ne nous est pas connu, de sorte que vous devez attendre des nouvelles ultérieures… ».

Lucien Godard meurt à Auschwitz le 17 septembre 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher).

À l’été 1942, son fils Henri est requis pour aller travailler en Allemagne, alors que son fils Jean est hospitalisé.

Le 22 juillet, sa fille Marguerite, devenue épouse Bertin et domiciliée à Saint-Pierre-de-Cernières, par Montreuil-l’Argille (Creuse), « jusqu’à la fin de la guerre » – son mari étant prisonnier de guerre -, écrit à l’Association nationale des amis des travailleurs français en Allemagne (sous l’emblème de la francisque avec la devise Travail-Famille-Patrie), sise 149, rue de Grenelle à Paris, afin d’obtenir de informations sur le sort de son père, car « …par un homme qui se trouvait avec lui, nous avons su qu‘il devait revenir près de nous comme cette personne qui était revenue dans sa famille. Mais depuis nous n’avons eu aucune nouvelle de lui… ». Le 10 août, le directeur des services sociaux du Commissariat général à la main-d’œuvre française en Allemagne écrit au commandant du Frontstalag 122 à Compiègne afin d’obtenir tous renseignements utiles au sujet de ce détenu « parti vers une destination inconnue » afin de pouvoir « rassurer sa famille ». La réponse, s’il y en a eu une, est inconnue…

Après le retour certain des derniers déportés, requis et prisonniers de guerre, le 24 septembre 1945, son fils Henri – qui habite alors au 175 boulevard de la Gare (Paris 13e), marié – écrit à une autorité française pour demander des nouvelles de son père. Le 18 novembre suivant, il envoie un courrier auquel il joint une photo du disparu « pour recherches en Allemagne ».

Le 8 février 1946, Suzanne D., sa compagne, et une voisine de 67 ans domiciliée au 34 boulevard Arago, remplissent chacune un formulaire attestant de l’arrestation de Lucien Godard, datée sans précision du mois d’avril 1942.

Le 17 février suivant, « l’ex déporté politique capitaine Pontet n° 110.189 » (?), domicilié en Seine-et-Oise, signe un certificat attestant « que le déporté Lucien Godard était avec lui à la prison de Grieg-sur-Oder en 1944, qu’il fut magnifique comme Français, il est décédé le 10/4/1945 à Hausenburg chez les Boches ». Dès lors, la recherche s’oriente vers les détenus “NN” passés par la prison de Brieg. Le 26 février 1946, Auguste Vermeulen, de Grigny, « ex déporté politique n° 1226 au camp de Flossenbürg », signe à son tour un certificat attestant que le déporté Godard Lucien « y est décédé le 10 avril 1945 après tous les coups qu’il a subit dans ce camp et dans la prison de Briege sur Oder en 1944 ». Se fondant sur ces deux témoignages convergents, le chef de bureau de la sous-direction de l’état civil du ministère des Anciens combattants et victimes de la guerre (ACVG) transmet à Francis Godard un formulaire complété certifiant que le ministère possède les éléments nécessaires pour prendre une décision concernant son père, Lucien Godard, « présumé décédé le 10.4.45 à Flossenburg ». « La décision de présomption de décès sera transmise à Monsieur le Procureur Général compétent territorialement pour qu‘il soit requis du Tribunal compétent, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1945, un jugement déclaratif de décès. »

Le 4 avril 1947, quand il remplit le formulaire du ministère des ACVG pour obtenir la régularisation de l’état civil d’un « non-rentré », Francis Godard le complète ainsi : « Mon père a été déporté à Compiègne avril 1942 et déporté en Allemagne en juillet 1942. Par renseignements demandés, nous avons pu savoir qu’il aurait fait camps Mauthausen, hôpital Linz et camp Flossenbürg, et serait mort avril 1945 abattu par les Allemands » (sic).

Le 19 juin 1947, c’est l’officier de l’état civil au ministère des ACVG – et non pas un tribunal – qui dresse l’acte officiel de décès de Lucien Godard, « sur la base des informations figurant au dossier du de cujus qui nous a été présenté ce même jour », en entérinant la date du 10 avril 1945 et le KL Flossenbürg comme lieu.

Mais les deux indications sont erronées, pour quatre raisons…

1 – Les témoignages retenus se réfèrent tous deux à un passage par la prison de Brieg, près du tribunal de Breslau, en Basse-Silésie (aujourd’hui en Pologne, sous le nom de Břeg), destinée aux détenus “NN” jugés dans le Reich. Non seulement cela ne correspond à aucun trajet en détention d’un autre “45000” d’Auschwitz, mais un tel parcours est incohérent.

2 – Lucien Godard n’a jamais donné de ses nouvelles à ses enfants, qui ne sauront pas où il se trouve, alors que les politiques français d’Auschwitz-Birkenau ont obtenu l’autorisation d’écrire à partir de l’été 1943.

3- L’administration

SS du camp d’Auschwitz-Birkenau a établi pour Lucien Godard un acte de décès inscrit dans ses registres (

Sterbebücher) à la date du 17 septembre 1942. Il est vrai que ce document ne constitue pas en soi une preuve absolue, car on connaît plusieurs cas où la résistance interne dans les “hôpitaux” et les services administratifs de ce camp a pu, en prenant de grands risques, émettre de fausses déclarations de décès afin, paradoxalement, de sauver la vie de certains détenus en danger.

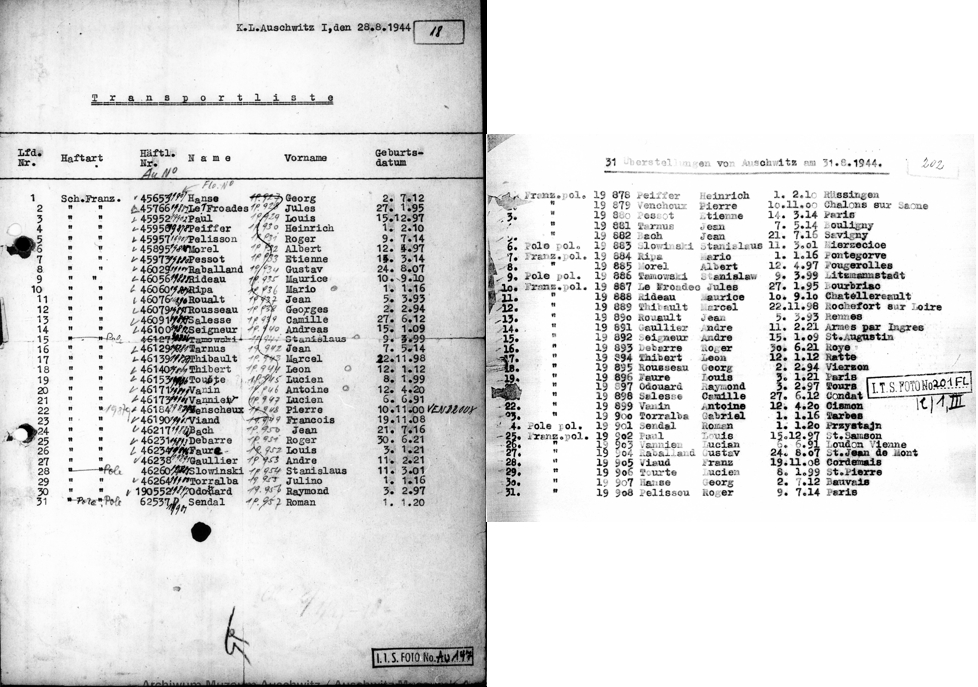

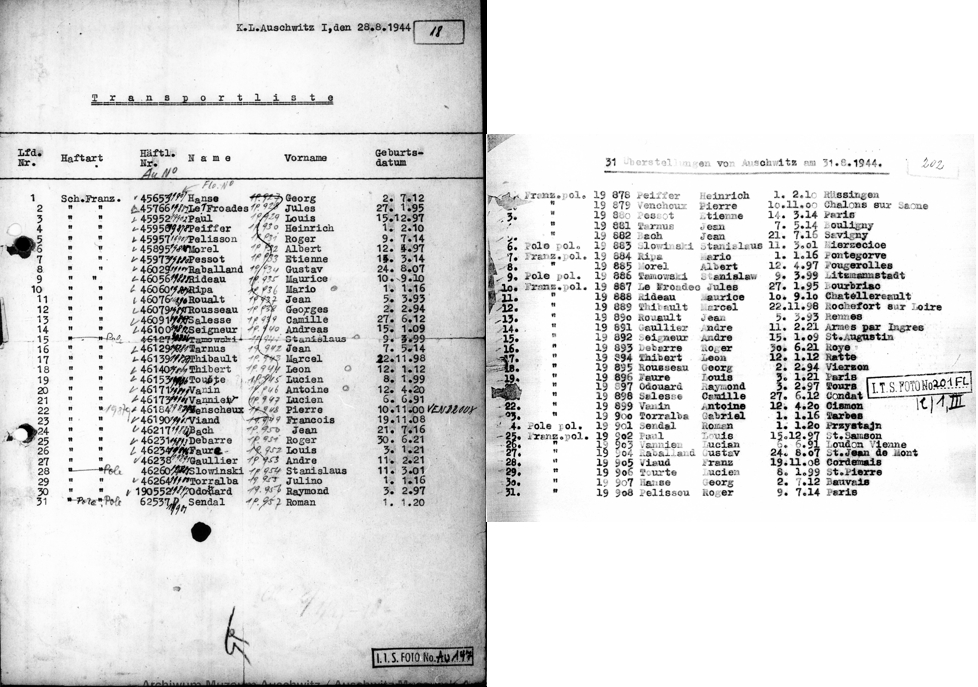

4 – La preuve quasi certaine de la disparition de Lucien Godard à Auschwitz tient dans le fait que son nom ne figure pas dans les listes retrouvées de départ et d’arrivée des 31 détenus – dont 29 matricules allant de 45653 à 46264 – transférés, du 28 au 31 août 1944, vers le

KL Flossenbürg, où il est censé avoir trouvé la mort. Guillaume Quesnée nous rappelant par ailleurs que c’est à la fin 1944 que la mesure concernant les détenus ”NN” passés, ou devant passer, devant des tribunaux du Reich n’est plus appliquée et que ceux-ci sont extraits des prisons pour être transférés dans les

KL Gross Rosen, Flossenbürg ou Sachsenhausen.

Liste de transport au départ du KL Auschwitz et liste d’enregistrement au KL Flossenbürg avec de nouveaux n° matricules.

© Archives du Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau à Oświęcim (Pologne).

La confusion provient très probablement de ce que Pontet et Vermeulen ont chacun côtoyé, dans l’enceinte de la prison de Brieg, un détenu portant le même patronyme : Godard Jacques, né le 2 août 1910 à Louviers (27), déporté dans le transport «NN» de 29 hommes parti le 28 août 1942 de Paris, gare de l’Est, et arrivé au Sonderlager Hinzert le 29 août 1942, passé ensuite par les prisons de Wittlich, Wohlau, Breslau, Brieg, puis transféré au KL Flossenbürg où il est mort le 10 avril 1945 (réf. Mémorial FMD, I.50., tome 1, pages 477-478). On constate que la date de décès des deux Godard est la même. Le prénom diffère, mais ces détenus se désignaient-ils plutôt par leurs prénoms ? Et quelle mémoire en était restée ? Par ailleurs, aucun des deux témoins de Brieg ne fait allusion au passage par Auschwitz de “leur” Godard, pourtant notable en raison du matricule tatoué.

Le nom de Lucien Godard n’a pas été inscrit sur le monument dédié aux 67 ouvriers de la Snecma « Morts pour que vive la France », alors installé à l’intérieur de l’usine du boulevard Kellerman, puis déplacé dans la nouvelle usine de Corbeil (Essonne) après le déménagement de celle-ci en 1968, et où sont portés les noms de quatre autres “45000” : Henri Bockel, Roger Desmonts, Maurice Fontès et Ernest Rossignol. Au bas du monument est inscrit, à juste titre : « Et à la mémoire de tous ceux dont les noms n’ont pas trouvé place sur cette plaque »…

Lucien Godard est homologué comme “Déporté politique”. La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 24-10-1993).

Notes :

[1] Les HBM du 16-24, rue Brillat-Savarin, inaugurés en 1924, ont été dessinés par les architectes André Arfvidson, Joseph Bassompierre et Paul de Rutte.

[2] KL : abréviation de Konzentrationslager (camp de concentration). Certains historiens utilisent l’abréviation “KZ”.

Sources :

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 372 et 406.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 372 et 406.

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen – Extrait de son acte de naissance avec mention du décès (Mairie du 18e).

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen – Extrait de son acte de naissance avec mention du décès (Mairie du 18e).

Serge Boucheny et Dominique Guyot, Gnome et Rhône 39-45, parcours de 67 salariés, Association d’Histoire Sociale CGT de la SNECMA, Paris 2018, pages 4, 9, 12, 15, 28, 29.

Serge Boucheny et Dominique Guyot, Gnome et Rhône 39-45, parcours de 67 salariés, Association d’Histoire Sociale CGT de la SNECMA, Paris 2018, pages 4, 9, 12, 15, 28, 29.

Archives de Paris, site internet, archives en ligne ; registre des naissances du 18e arrondissement à la date du 3-04-1895 (V4E 10317), acte n° 1483 (vue 8/31).

Archives de Paris, site internet, archives en ligne ; registre des naissances du 18e arrondissement à la date du 3-04-1895 (V4E 10317), acte n° 1483 (vue 8/31).

Archives de Paris : registres des matricules du recrutement militaire, classe 1915, 3e bureau de la Seine, volume 2001-2500 (D4R1 1864), Godard Lucien Joseph, n° 2324.

Archives de Paris : registres des matricules du recrutement militaire, classe 1915, 3e bureau de la Seine, volume 2001-2500 (D4R1 1864), Godard Lucien Joseph, n° 2324.

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 1260-65381).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 1260-65381).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 357 (31145/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 357 (31145/1942).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 28-08-2018)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 372 et 406.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 372 et 406.![]() Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen – Extrait de son acte de naissance avec mention du décès (Mairie du 18e).

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen – Extrait de son acte de naissance avec mention du décès (Mairie du 18e).![]() Serge Boucheny et Dominique Guyot, Gnome et Rhône 39-45, parcours de 67 salariés, Association d’Histoire Sociale CGT de la SNECMA, Paris 2018, pages 4, 9, 12, 15, 28, 29.

Serge Boucheny et Dominique Guyot, Gnome et Rhône 39-45, parcours de 67 salariés, Association d’Histoire Sociale CGT de la SNECMA, Paris 2018, pages 4, 9, 12, 15, 28, 29.![]() Archives de Paris, site internet, archives en ligne ; registre des naissances du 18e arrondissement à la date du 3-04-1895 (V4E 10317), acte n° 1483 (vue 8/31).

Archives de Paris, site internet, archives en ligne ; registre des naissances du 18e arrondissement à la date du 3-04-1895 (V4E 10317), acte n° 1483 (vue 8/31).![]() Archives de Paris : registres des matricules du recrutement militaire, classe 1915, 3e bureau de la Seine, volume 2001-2500 (D4R1 1864), Godard Lucien Joseph, n° 2324.

Archives de Paris : registres des matricules du recrutement militaire, classe 1915, 3e bureau de la Seine, volume 2001-2500 (D4R1 1864), Godard Lucien Joseph, n° 2324.![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 1260-65381).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 1260-65381).![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 357 (31145/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 357 (31145/1942).