Léo, Robert, Joseph, Souque-Laforgue naît le 10 ou 13 août 1913 à Bègles (Gironde – 33), chez ses parents, André Souque-Laforgue, 28 ans, chaudronnier, et Marguerite Bergez, 26 ans, vestonnière, son épouse, domiciliés au 37 rue Chagneau.

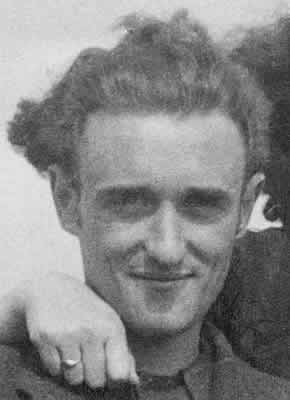

- Léo Souque-Laforgue (1913-1942).

Collection Monic Mercier. Droits réservés.

De mars 1927 à février 1933, André Souque-Laforgue est domicilié rue de l’Élysée à Bègles.

Le 6 juin 1936, à Floirac (33), Léo Souque-Laforgue épouse Pilar Vilz (?), appelée couramment Paulette, née en 1914. Ils n’auront pas d’enfant.

Le 1er août 1936, il est embauché par la Compagnie du chemin de fer du Paris-Orléans (« P.O. », puis SNCF le 1-01-1938). Il devient chaudronnier aux ateliers de Vitry (Les Ardoines [2]).

À partir de 1937 et jusqu’à son arrestation, il est domicilié au 33, avenue de Rouilly (devenue av. André-Maginot) à Vitry-sur-Seine [1] (Seine / Val-de-Marne).

- Dans un port de Normandie (Trouville ?) vers 1938,

de gauche à droite : Léonie Guichard, épouse

d’un collègue, Robert Mercier, collègue et ami,

avec son épouse Suzanne et son fils Monic

(né en 1926) ;

accroupis à leurs pieds,

“Paulette” et Léo Souque-Laforgue.

Collection Monic Mercier. Droits réservés.

Communiste, il est trésorier de cellule.Dans la clandestinité, il est membre d’un groupe de trois. Selon la police, des réunions se tiennent à son domicile. Il est considéré par les Renseignements Généraux comme un « meneur particulièrement actif ».

Le 23 mars 1941, une perquisition est effectuée à son domicile au cours de laquelle il est trouvé quatre brochures « toutes récentes » (1er trimestre 1941) : La Vie du Parti, Manifeste du P.C. février 1941, Le Parti communiste a vingt ans, Comment se défendre ?

Le 8 avril, Souque-Laforgue est convoqué au commissariat de police de la circonscription d’Ivry pour être informé qu’il est « tenu responsable par les autorités allemandes des tracts et affiches séditieuses non lacérées » sur un secteur autour de l’église de Vitry. Mais une autre source rapporte qu’il est arrêté, avec Gouin, « en diffusant du matériel antiallemand ».

Le 26 juin 1941, il est arrêté (probablement à son domicile) dans le cadre d’une vague d’arrestations visant 92 militants ouvriers. Le préfet de police a signé l’arrêté ordonnant son internement administratif « en application du décret du 18 novembre 1939 ». Mais, en réalité, il est pris dans le cadre d’une vaste opération menée en concertation avec l’occupant. En effet, pendant quelques jours, plusieurs dizaines de militants de Paris et de la “petite couronne” arrêtés dans les mêmes conditions sont aussitôt conduits dans la cour de l’Hôtel (de) Matignon [3], alors désigné comme siège de la Geheime Feldpolizei (GFP), pour y être « mis à la disposition des autorités d’occupation » [4]. Tous sont ensuite regroupés au Fort de Romainville, sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis), premier élément du Frontstalag 122 ; considérés comme étant en transit, ils ne sont pas enregistrés sur les registres du camp. Le lendemain, ils sont conduits à la gare du Bourget et un train les transporte à Compiègne (Oise), où ils sont parmi les premiers internés du camp allemand de Royallieu, administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager) [5].

Le camp militaire de Royallieu en 1956.

Au premier plan, en partant de la droite, les huit bâtiments du secteur A : le « camp des communistes ».

En arrière-plan, la ville de Compiègne. Carte postale, coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Ayant passé la nouvelle frontière, il s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… puis la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet, Léo Souque-Laforgue est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 46111, selon les listes reconstituées (la photo du détenu portant ce matricule n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Léo Souque-Laforgue.On ignore la date exacte de sa mort à Auschwitz ; probablement avant la mi-mars 1943 [6].

(aucun des treize “45000” de Vitry n’est revenu).

Un temps, ses camarades de la SNCF l’ont cru « parti aux organisations Todt en Ukraine ».

En 1946, “Paulette” (Pilar) Souque-Laforgue habite toujours à la même adresse. Plus tard, elle se remarie et part en province

Une attestation d’activité de Résistance semble avoir été rédigée après la guerre au titre de la Résistance Fer de la France Combattante.

Dans les ateliers de Vitry de la SNCF, le nom de Léo Souque-Laforgue est inscrit sur la stèle érigée « A la mémoire des agents de l’atelier tués par faits de guerre, 1939-1945 », parmi les résistants déportés.

Son nom est inscrit sur le monument « À la mémoire de Vitriotes et des Vitriots exterminés dans les camps nazis » situé place des Martyrs de la Déportation à Vitry (« SOUQUE Léo »).

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 27-09-2003).

Notes :

[1] Vitry-sur-Seine : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] Les Ardoines : une grande partie des ateliers, déployés sur 15 hectares, est aujourd’hui (2007) désaffectée. Ceux qui sont encore utilisés constituent un centre de maintenance pour les rames de la ligne C du RER.

[3] L’hôtel Matignon, 57 rue de Varenne (Paris 7e) : le 8 septembre 1940, les Renseignements généraux de la préfecture de police constatent la réquisition de l’hôtel pour le bureau de cantonnement des hommes de la police militaire secrète : Geheime Feldpolizei – Dienstelle – Männer-Unterkunft (source : Cécile Desprairies, Paris dans la Collaboration, éditions du Seuil, mars 2009, page 268).

[4] L’ “Aktion Theoderich” : L’attaque de l’Union soviétique, le 22 juin 1941, se fait au nom de la lutte contre le “judéo-bolchevisme”. Dès mai 1941, une directive du Haut-commandement de la Wehrmacht pour la “conduite des troupes” sur le front de l’Est définit le bolchevisme comme « l’ennemi mortel de la nation national-socialiste allemande. C’est contre cette idéologie destructrice et contre ses adeptes que l’Allemagne engage la guerre. Ce combat exige des mesures énergiques et impitoyables contre les agitateurs bolcheviks, les francs-tireurs, les saboteurs et les Juifs, et l’élimination allemande de toute résistance active ou passive. » Hitler est résolu à écraser par la terreur – à l’Ouest comme à l’Est – toute opposition qui viendrait entraver son effort de guerre. Le jour même de l’attaque contre l’Union soviétique, des mesures préventives sont prises dans les pays occupés contre les militants communistes – perquisitions à leur domicile et arrestations – et des ordres sont donnés pour punir avec la plus extrême sévérité toute manifestation d’hostilité à la puissance occupante. En France, dans la zone occupée, au cours d’une opération désignée sous le nom de code d’Aktion Theoderich, plus de mille communistes sont arrêtés par les forces allemandes et la police française. D’abord placés dans des lieux d’incarcération contrôlés par le régime de Vichy, ils sont envoyés, à partir du 27 juin 1941, au camp allemand de Royallieu à Compiègne, créé à cette occasion pour la détention des « ennemis actifs du Reich » sous l’administration de la Wehrmacht. Au total, 1300 hommes y seront internés à la suite de cette action. Fin août, 200 d’entre eux font déjà partie de ceux qui seront déportés dans le convoi du 6 juillet 1942.

[5] Les arrestations de la fin juin 1941 dans le département de la Seine, trois témoignages :

Jean Lyraud : (déporté à Sachsenhausen le 24 janvier 1943). Le 26 juin, à 5 heures du matin, il est réveillé par des policiers français : « Veuillez nous suivre au poste avec une couverture et deux jours de vivres. » Un autobus le prend bientôt avec trois autres personnes arrêtées. Le véhicule fait le tour des commissariats de Montreuil et du 11e arrondissement. Après un crochet à l’hôtel Matignon où les “internés administratifs” sont livrés à l’armée d’occupation, c’est le transport jusqu’au Fort de Romainville où ils passent la nuit dans les casemates transformées en cachots. « Le lendemain 27 juin dans l’après-midi, nous embarquons en gare du Bourget dans des wagons spéciaux pour Compiègne. Nos gardes ont le revolver au poing et le fusil chargé, prêts à faire feu. Dans la soirée nous arrivons au camp. Quelques jours après, d’autres contingents de la région parisienne nous rejoignent. »

Henri Pasdeloup (déporté à Sachsenhausen le 24 janvier 1943), cheminot de Saint-Mihiel (Meuse), est arrêté le 23 juin 1941 par la Gestapo qui le conduit à la prison de la ville. Le 27 juin, avec d’autres détenus emmenés à bord de deux cars Citroën, il arrive devant le camp de Royallieu vers 16 h 30 : « À l’arrivée face au camp, nos gardiens nous font descendre. Alignement sur la route, comptages et recomptages. En rangs par trois nous passons les barbelés… À 19 heures, environ 400 prisonniers en provenance de la région parisienne entrent en chantant L’Internationale… Le lendemain 28 juin, réveil à 7 heures : contrôle d’identité, toise, matricule. J’ai le numéro 556. Pour notre groupe de la Meuse, cela va de 542 à 564. Ceux de la région parisienne, bien qu’arrivés après nous, sont immatriculés avant… »

Henri Rollin : « Le 27 juin 1941, vers 6 heures de matin, ma femme et moi nous sommes réveillés par un coup de sonnette. Trois inspecteurs de la police française viennent nous arrêter ; perquisition rapide sans résultat (nous avions la veille au soir distribué les derniers tracts que nous avions). Nous arrivons à l’hôtel Matignon où nous trouvons de nombreux cars et camions, résultat d’une rafle dans toute la région parisienne. Nous sommes remis par la police française aux autorités allemandes. Au moment de ma remise aux Allemands, j’ai aperçu qu’on leur donnait une petite fiche portant mon nom et la mention “communiste”, soulignée à l’encre rouge. Nous subissons un court interrogatoire d’identité… Attente… Vers la fin de l’après-midi, départ en car. Arrivée au fort Romainville, fouille, identité. Départ de Romainville le 1er juillet, au matin, par train spécial et bondé au Bourget, arrivée l’après-midi à Compiègne. Le lendemain, même cérémonie, refouille et identité, ensuite la vie de camp… ».

[6] Date de décès inscrite sur les actes d’état civil en France : Dans les années qui ont suivi la guerre, pris entre l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès pour des déportés et la nécessité d’établir les documents nécessaires aux familles, les services français d’état civil ou des Anciens combattants et victimes de guerre (pensions) ont souvent fixé des dates fictives, sur la base du témoignage généralement approximatif des rescapés. C’est ainsi qu’a été établie la date du 15 novembre 1942 pour Léo Souque-Laforgue.

Sources :

![]() Informations collectées par José Martin (frère d’Angel Martin) pour Roger Arnould (FNDIRP), 1973.

Informations collectées par José Martin (frère d’Angel Martin) pour Roger Arnould (FNDIRP), 1973.

![]() Communication de Monic Mercier, fils de Robert Mercier, collègue d’atelier et ami de Léo Souque-Laforgue (06-2008).

Communication de Monic Mercier, fils de Robert Mercier, collègue d’atelier et ami de Léo Souque-Laforgue (06-2008).

![]() 1939-1945, La Résistance à Vitry, Ville de Vitry-sur-Seine, 1992, page 19.

1939-1945, La Résistance à Vitry, Ville de Vitry-sur-Seine, 1992, page 19.

![]() Hervé Barthélémy, association Rail et Mémoire (journal Notre Métier, de 1946).

Hervé Barthélémy, association Rail et Mémoire (journal Notre Métier, de 1946).

![]() Archives communales de Vitry-sur-Seine : listes électorales 1937, 1945.

Archives communales de Vitry-sur-Seine : listes électorales 1937, 1945.

![]() Musée de la Résistance Nationale, Champigny-sur-Marne : fiche de police de Léo Souque-Laforgue au commissariat d’Ivry-sur-Seine.

Musée de la Résistance Nationale, Champigny-sur-Marne : fiche de police de Léo Souque-Laforgue au commissariat d’Ivry-sur-Seine.

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 390 et 420.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 390 et 420.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397) ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 709-26253).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397) ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 709-26253).

![]() Base de données des archives historiques SNCF : région Sud-Ouest, agents arrêtés par les autorités allemandes (0303LM0015-002, vues 88-100/339).

Base de données des archives historiques SNCF : région Sud-Ouest, agents arrêtés par les autorités allemandes (0303LM0015-002, vues 88-100/339).

![]() Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, pages 1384-1385.

Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, pages 1384-1385.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 26-02-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes) qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.