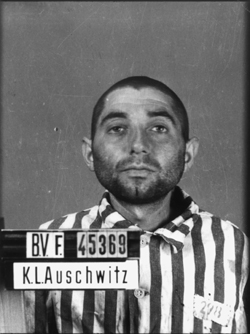

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Henri Chlevitski (ou Chlevitzki) naît le 22 septembre 1915 à Paris 12e (75), fils de Samuel Chlevitski et de Fanny Fany (Perga-Rivka ?) Goldberg, née à Radom, en Pologne, naturalisée française par son mariage ; elle ne sait ni lire, ni écrire. Henri a une sœur, Esther, née le 13 août 1913, à Paris 12e, et un frère, Maurice, né le 31 octobre 1929.

De la classe 1935, Henri Chlevitski est exempté pour asthme.

Au moment de son arrestation, il est domicilié au 95, rue de Montreuil, à Paris 11e, avec sa mère et son frère (sa sœur s’est mariée en 1935). Lui est célibataire, sans enfant.

Henri Chlevitski est monteur électricien.

Pendant un temps, il est responsable des Jeunesses communistes du quartier Montreuil.

En août 1937, il entre à l’usine AOIF, au 13, rue Charles-Fourier, à Paris 13e, et y reste jusqu’en septembre 1939. Il adhère à la cellule communiste de l’entreprise. Il participe aux « défilés communistes de la Bastille à la Nation », portant de drapeau de sa section, selon la police.

Fin août 1940, lors de parties de camping, il entre en contact avec Gilbert Brustlein qui organise un groupe clandestin des Jeunesses communistes (voir la notice de Suzanne Momon, mère de celui-ci).

Son frère, Maurice Chlevitski [1], est arrêté lors de la manifestation du 14 juillet 1941 et interné au fort de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).

En juillet 1941, deux dimanches en matinée, Henri Chlevitski se rend dans l’appartement que Brustlein vient de louer, une simple chambre, au 6e étage du 126, avenue Philippe-Auguste (Paris 11e) afin d’installer l’éclairage.

Selon Brustlein, Henri Chlevitski lui demande de façon pressante d’intégrer son groupe de résistance armée, mais cette proposition est refusée à cause de sa claudication.

En août 1941, il intègre la commission administrative de l’Union sportive du XIe, aux côtés de Roger et Yvan Hanlet.

Henri Chlevitski est arrêté début novembre 1941, dans le cadre de l’« affaire Brulstein et autres… », comme la famille Hanlet, la famille Zalnikow – parmi lesquels Raymond Moyen – et Suzanne Momon.

Le 13 mars 1942, comme Yvan Hanlet et son père, il est transféré du “quartier allemand” au “quartier français” de la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e) et mis à la disposition des renseignements généraux sous le statut d’interné administratif (l’administration militaire allemande le désigne comme Juif). Au début du mois de mai, Henri Chlevitsky et Yvan Hanlet sont internés au dépôt de la préfecture de police de Paris (Conciergerie, sous-sol du Palais de Justice, île de la Cité).

Le 5 mai 1942, ils font partie d’un groupe de treize « communistes » conduits à la gare du Nord pour y être remis aux “autorités d’occupation” à la demande de celles-ci, avec 24 communistes extraits de la caserne des Tourelles et 14 « internés administratifs de la police judiciaire ». Tous sont transférés aucamp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise – 60), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag122 – Polizeihaftlager).

Entre fin avril et fin juin 1942, Henri Chlevitski est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Henri Chlevitski est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45369 (sa photo d’immatriculation a été retrouvée et identifiée [2]).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage connu ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Henri Chlevitski.Il meurt à Auschwitz le 23 septembre 1942, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher) et une copie du registre de la morgue (Leichenhalle) relevée clandestinement par la résistance polonaise interne du camp, et où est inscrit le matricule n° 45369 (ce local de regroupement temporaire des cadavres est situé au sous-sol du Block 28).

Le 18 juin 1947, le chef du 2e bureau de l’« état civil déportés » au sein du ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre demande au maire du 11e arrondissement d’« annoncer avec ménagement » à la famille d’Henri « Chelitzki » [sic], à son adresse de la rue de Montreuil, que celui est mort à Auschwitz. Le concierge de l’immeuble fait savoir que ses père et mère sont décédés et déclare « ne pouvoir connaître l’adresse d’aucun membre de la famille ».

Notes :

[1] Maurice Chlevitski, échappe à la déportation. Par la suite, il prend le nom de Chevit. Il décède en juillet 2012.

[2] Sa photographie d’immatriculation à Auschwitz a été reconnue (son nom orthographié « Chemiski ») par des rescapés lors de la séance d’identification organisée à l’Amicale d’Auschwitz le 10 avril 1948 (bulletinAprès Auschwitz, n°21 de mai-juin 1948).

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 371 et 399.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 371 et 399.

![]() Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002).

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002).

![]() Boris Dänzer-Kantof, historien, message (12-04-2005).

Boris Dänzer-Kantof, historien, message (12-04-2005).

![]() Pascal Chevit, fils de Maurice Chevit.

Pascal Chevit, fils de Maurice Chevit.

![]() Jean-Marc Berlière, Franck Liaigre, Le sang des communistes, Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, Automne 1941, collection Nouvelles études contemporaines, Fayard, février 2004, page 111, note 468 p. 328.

Jean-Marc Berlière, Franck Liaigre, Le sang des communistes, Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, Automne 1941, collection Nouvelles études contemporaines, Fayard, février 2004, page 111, note 468 p. 328.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossiers de la BS1 (GB 49), « affaire Brulstein – Peltier… ».

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossiers de la BS1 (GB 49), « affaire Brulstein – Peltier… ».

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 173 (32408/1942), orthographié « Chvelitzki ».

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 173 (32408/1942), orthographié « Chvelitzki ».

![]() Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier d’Henri Chlevitski (21 p 435 821), recherches de Ginette Petiot (message 04-2013).

Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier d’Henri Chlevitski (21 p 435 821), recherches de Ginette Petiot (message 04-2013).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 13-12-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.