Émilie, Germaine Maurice naît le 8 mai 1918 à Vou, près de Loches (Indre-et-Loire – 37), fille d’Émile Joseph Victor Maurice, 29 ans, cultivateur, et de Marie Bathilde Cottereau, son épouse, 25 ans.

Ses parents s’étaient mariés le 1er juin 1914, à la mairie de la Chapelle-Blanche (37), commune voisine où sa mère était née dans une famille de fermiers.

Deux mois plus tard, son père a été rappelé à l’activité militaire par le décret de mobilisation générale du 1er août 1914, rejoignant deux jours après le 90e régiment d’infanterie à Châteauroux (ou le 153e R.I.). Le 17 septembre suivant, à Thuisy, Émile Maurice est blessé par un éclat d’obus et évacué le lendemain. Le 18 mai 1915, il part « en renfort ». Le 22 avril 1916, à la côte 304 dans le secteur de Verdun, il est blessé à la main gauche par un éclat d’obus et évacué. Le 30 avril, il est cité à l’ordre du régiment : « Bon soldat, a rempli avec un grand courage et beaucoup d’intelligence les fonctions d’observateur sous un violent bombardement ». Le 17 septembre suivant, il retourne au front. Le 26 mai 1917, à Lormois, il est blessé à la tête, puis évacué. Le 20 octobre suivant, il repart « aux armées ». Le 16 mars 1917, à la côte 304 dans le secteur de Verdun, il est touché par les gaz de combat, et évacué le lendemain. Il rejoint son unité le 28 avril 1918. Le 3 août suivant, il est de nouveau cité à à l’ordre du régiment : « Bon soldat, toujours prêt à accomplir les missions les plus périlleuses, volontaire pour exécuter une patrouille dans une ville occupée par l’ennemi, s’en est acquitté avec courage et sang-froid ». Il reçoit la Croix de guerre (puis la Médaille militaire au début de 1925).

Le 16 septembre 1918, en soirée, Marie Mathilde Cottereau, épouse Champion, âgée de 25 ans, décède à son domicile, au lieu-dit La Massotière à la Chapelle-Blanche ; décès déclaré au service d’état civil de la mairie par un cousin cultivateur et le garde-champêtre, également ami de la famille. Germaine n’a que quatre mois…

Démobilisé fin mars 1919, Émile Maurice se retire à La Chapelle Blanche.

En 1921, il est revenu habiter et travailler dans la ferme paternelle, au lieu dit Le Jardin, sur la commune de Vou. Mais sa fille Germaine ne vit alors pas avec lui et ses parents (pas recensée… ?). Sur les registres de recensement de population, Émilie Germaine n’apparaît à la ferme du Jardin qu’à partir de 1931. Son père a alors repris l’exploitation, aidé par sa propre sœur Marie, née en 1890 à La Celle-Guénand, restée célibataire, ainsi que par une “domestique” polonaise.

Sous l’occupation, la ferme des Maurice se trouve sur la ligne de démarcation, “frontière” entre zone occupée et zone “libre”. Émile Maurice intègre rapidement une petite “chaîne” de passage pour soldats et prisonniers évadés, fugitifs juifs, etc., dont un des premiers maillons est Léa Kérisit, de Tours (dans le cadre des soins que cette infirmière prodigue à l’hôpital Saint-Gratien ?). Celle-ci les conduit auprès de l’abbé Henri Dupont, lequel – après avoir été mobilisé comme adjudant d’artillerie fin août 1939, détenu comme prisonnier de guerre au Stalag XI A, et rapatrié le 24 novembre 1941 – est alors domicilié chez sa mère à la Chapelle-Blanche, à cinq kilomètres de la ligne de démarcation (au lieu-dit Bellevue ?). L’abbé emmène les fugitifs au cimetière communal où ils sont pris en charge par Germaine Maurice et son père, Émile, puis par Joseph Pouponneau et son épouse Andrée, fermiers aux Belinières dans la même commune, mais de l’autre côté de la “frontière”, en zone “libre”.

En 1942 (date à préciser), Ferdinand Werner, né le 30 avril 1900 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) se prétendant évadé d’un camp de prisonniers de guerre d’Aix-la-Chapelle, se présente à Léa Kérisit ; épuisé, les pieds gonflés par une longue marche. Celle-ci lui fait suivre la filière d’évasion, lui permettant de connaître les différents intervenants ; il reste ainsi chez l’abbé Dupont pendant huit jours. Quelque temps après, Émilia Kérisit a la surprise de croiser cet “évadé” à Tours. Il lui explique : « Je me suis fait démobiliser à Châteauroux. Je suis revenu pour chercher des Juives logées à l’hôtel du Berry et leur faire franchir la ligne [de démarcation]. » Il déclarera plus tard avoir rejoint une équipe de « passeurs à gage » : Cornavin et “Roland” Lisière. Émilia Kérisit le rencontre de nouveau deux ou trois semaines plus tard : « Je pars à Nancy, pour voir si ma femme est toujours debout. » Il est arrêté quelque temps après. Interrogé par la Gestapo, il fournit rapidement tous les renseignements concernant la filière..

Le 10 septembre 1942, l’abbé Dupont, Joseph Pouponneau et son fils de quinze ans sont appréhendés par la police allemande (le garçon sera finalement relâché).

Le même jour, la Gestapo vient arrêter Émile Maurice. Germaine veut prendre sa place : « C’est moi. Mon père ne sait rien. » Tous deux sont emmenés à Tours. Pendant un temps, Germaine sera détenue à la Maison d’arrêt de la rue Henri-Martin.

Le 23 septembre, Émilia Kérisit est arrêtée place de la Cathédrale, à Tours, au moment où elle quitte son travail, vêtue de sa tenue d’infirmière. Au cours du mois d’octobre, tous sont interrogés dans les locaux du SD (Sicherheitsdient – Gestapo) de la ville.

Le 4 novembre, l’abbé Dupont est transféré – sans doute avec ses compagnons de filière, dont Émile Maurice – au camp allemand de Compiègne-Royallieu, dans le quartier A, dit camp des “communistes”, où il sera intronisé comme premier aumônier du camp, faisant aménager une chapelle.

À l’aube du 6 novembre 1942, Germaine Maurice est parmi les dix-sept prisonnières extraites de leurs cellules pour monter dans deux cars stationnant devant la prison. Dans l’un d’eux se trouve déjà Marcelle Laurillou, restée détenue pendant deux mois à l’école prison Michelet.

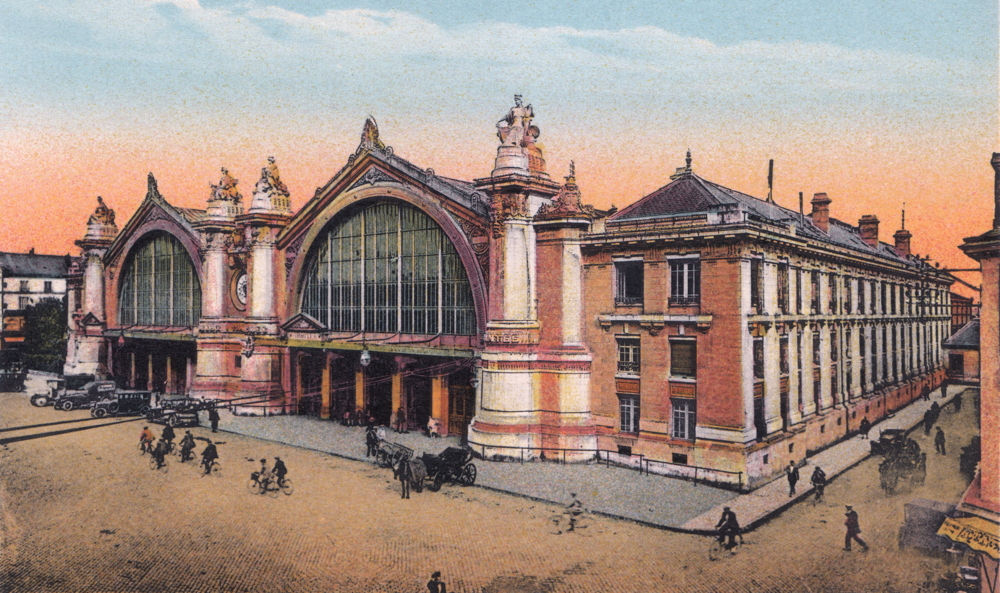

Les véhicules s’arrêtent rue de Nantes et les dix-huit détenues sont menées dans la gare de Tours par une porte annexe, échappant ainsi aux regards de la population. Sur le quai, des soldats allemands montent la garde devant le wagon à compartiments où elles doivent prendre place.

Tours, la gare de la ligne Paris-Orléans (P.O.) dans les années 1920.

La porte de service par laquelle les Tourangelles ont été conduites vers un train se trouve au fond de la rue de Nantes, à droite.

Carte postale colorisée, collection Mémoire Vive.

Héléna Fournier, de Tours, témoignera : « Dans mon compartiment, il y a Léa [Kérisit], Raymonde [Sergent], Franciska [Goutayer], Marcelle [Laurillou] et la petite Germaine Maurice, de Vou, qui pleure, elle est inconsolable. Son père aussi est arrêté (elle dit que son père est malade). “Je me suis proposée à sa place, dit-elle, et nous avons été emmenés tous les deux. Je n’ai pas connu ma mère ; c’est la sœur de mon père qui ne s’est pas mariée pour m’élever. Elle va beaucoup souffrir, seule dans la ferme, si nous partons en Allemagne ! Je ne reviendrai pas. D’ailleurs, moi aussi je suis malade des bronches ! Je sais que si nous allons travailler en Allemagne, je ne rentrerais pas.” Elle a 24 ans, nous l’écoutions raconter ses peines, elle dit : “J’aimais un jeune homme, il est prisonnier de guerre, à sa libération nous devions nous marier, nos terres réunies auraient fait une grande ferme.” »

À midi, leur train s’arrête à la gare d’Austerlitz, à Paris. On les fait entrer dans une petite salle d’attente équipée de bancs, où des bénévoles de la Croix-Rouge distribuent à chacune un bol de bouillon “Kub” et une tranche de pain noir. Un agent de police française est là pour les accompagner aux toilettes.

Après une attente de plusieurs heures, les prisonnières – toujours encadrées par des soldats – doivent monter dans deux autobus de la STCRP (future RATP).

Dans la soirée, elles arrivent dans la brume au camp allemand du Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis), premier élément d’infrastructure du Frontstalag 122.

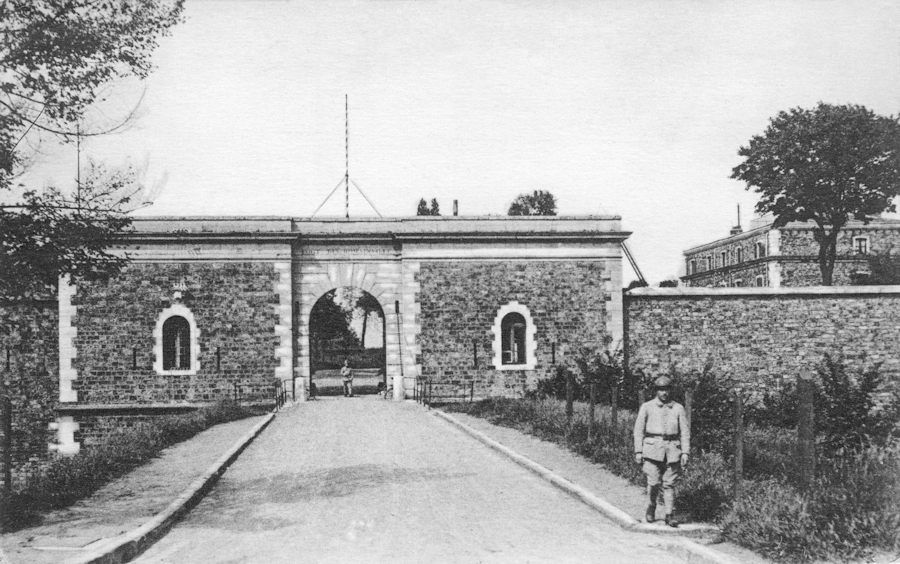

L’entrée du fort de Romainville dans les années 1920.

Sous l’occupation, un mirador surplombait le portail depuis l’intérieur.

l’administration militaire allemande était installée dans le bâtiment visible à droite.

Carte postale, collection Mémoire Vive.

À la Kommandantur du camp, derrière le portail d’entrée, Germaine Maurice est enregistrée sous le matricule 31788. Puis les Tourangelles sont conduites en contrebas du fort. Les gardiens leur annoncent qu’il est trop tard pour les installer dans le bâtiment de caserne : elles seront enfermées dans une casemate pour la nuit. Il est également trop tard pour leur donner à manger : à cette heure, il n’y a plus rien aux cuisines. Mais d’autres prisonnières ayant appris leur arrivée obtiennent l’autorisation de leur apporter des biscuits extraits de leurs propres colis et de la tisane chaude, qui leur procurent surtout un réconfort moral. Dans ce local souterrain humide et glacé, elles ne parviennent pas à dormir.

Le lendemain, elles sont conduites au premier (?) étage du bâtiment. Exceptées trois militantes communistes qui sont intégrées aux premières internées, les Tourangelles rejoignent la chambrée du fond. Germaine Maurice reste dans le petit groupe qui s’est trouvé des affinités pendant le trajet Tours-Paris, et dont certaines participaient aux mêmes filières d’évasion : Héléna Fournier, Léa Kérisit, Raymonde Sergent, Marcelle Laurillou et Franciska Goutayer.

Au cours du mois de janvier, un photographe civil des Lilas est amené dans le périmètre de promenade pour y réaliser des portraits des détenu(e)s devant un drap blanc tendu sur les barbelés, chacun(e) étant identifié(e) par une réglette indiquant son matricule.

Le 22 janvier 1943, cent premières femmes otages sont transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquent « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »).

Le lendemain, Germaine Maurice fait partie du deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police à Paris). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites en camions découverts à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille, dont Émile Maurice, le père de Germaine.

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL Sachsenhausen – Émile Maurice y est enregistré sous le matricule n° 58055 -, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir.

Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été brutalement descendues et alignées par cinq sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II) par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

- Parvenues à une baraque d’accueil, une première moitié des déportées est emmenée vers la “désinfection” et l’enregistrement ; en l’occurrence essentiellement les occupantes de la chambrée “communiste” de Romainville, probablement en fonction de leur numéro d’enregistrement dans ce camp. L’autre groupe, incluant les Tourangelles et dans lequel de trouve Germaine Maurice, passe la nuit à attendre, assis sur les valises, adossé aux planches de la paroi.

Le lendemain, dans ma matinée, ce deuxième groupe reçoit la visite de Mala Zimetbaum, dite « Mala la Belge », détenue arrivée en septembre 1942 (matricule n° 19880) devenue interprète et coursière (Läuferin). Après s’être présentée, celle-ci leur conseille, entre autres : « Surtout n’allez jamais au Revier (hôpital [2]), c’est là le danger. Je vous conseille de tenir jusqu’à l’extrême limite de vos forces. (…) Perdez-vous dans la masse, passez le plus possible inaperçues. »

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie : vues de trois-quart, de face et de profil (la photo d’immatriculation de Germaine Maurice a été retrouvée, puis identifiée par des rescapées à l’été 1947).

Le 12 février, les “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où sont enfermées leurs compagnes prises à la “course” [1] du 10 février (une sélection punitive).

Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Le 23 février 1943, moins d’un mois après l’arrivée de son convoi, Germaine Maurice meurt d’une pneumonie au Revier [2] de Birkenau ; elle a 24 ans.

Émile Maurice, son père, meurt 9 avril 1943 au KL Sachsenhausen (mat. 58055). Joseph Pouponneau (matr. 58873) y serait mort dès la mi-février. L’abbé Dupont (matr. 58005), qui y a maintenu clandestinement un sacerdoce catholique, a été transféré au KL Bergen-Belsen le 4 février 1945, dans le “petit camp”, puis libéré par les troupes anglaises le 15 avril suivant. Le 4 juin, il est rapatrié en France par avion, gravement malade (« atteint du typhus, quatre vertèbres décalcifiées, poumon droit voilé »). Le sort de Ferdinand (“Hermann”) Werner, déporté dans le même transport (matr. 58022), est alors inconnu.

En mai 1945, quand les déportés survivants sont rapatriés, la tante de Germaine apprend sa mort par Héléna Fournier, seule rescapée parmi les vingt Tourangelles du convoi.

Son nom et celui de son père sont inscrits sur le monument au mort de Vou, dans le cimetière communal.

En mars 1949, Ferdinand Werner est arrêté pour vol à Dijon, alors qu’il s’était fait embaucher comme « domestique de culture » en Côte-d’Or. Le mois suivant, il est déféré devant la cour de Justice de Paris (celle d’Orléans ayant été supprimée). En janvier 1951, l’abbé Dupont, alors soigné à Montmirey-le-Château (Jura) et ne pouvant de déplacer, envoie son témoignage par écrit (il décédera en 1978). Le 6 janvier 1951, la cour de Justice de Paris condamne Ferdinand Werner aux travaux forcés à perpétuité et à la dégradation nationale à vie.

Notes :

[1] La « course » par Charlotte Delbo : Après l’appel du matin, qui avait duré comme tous les jours de 4 heures à 8 heures, les SS ont fait sortir en colonnes toutes les détenues, dix mille femmes, déjà transies par l’immobilité de l’appel. Il faisait -18. Un thermomètre, à l’entrée du camp, permettait de lire la température, au passage. Rangées en carrés, dans un champ situé de l’autre côté de la route, face à l’entrée du camp, les femmes sont restées debout immobiles jusqu’à la tombée du jour, sans recevoir ni boisson ni nourriture. Les SS, postés derrière des mitrailleuses, gardaient les bords du champ. Le commandant, Hoess, est venu à cheval faire le tour des carrés, vérifier leur alignement et, dès qu’il a surgi, tous les SS ont hurlé des ordres, incompréhensibles. Des femmes tombaient dans la neige et mouraient. Les autres, qui tapaient des pieds, se frottaient réciproquement le dos, battaient des bras pour ne pas geler, regardaient passer les camions chargés de cadavres et de vivantes qui sortaient du camp, où l’on vidait le Block 25, pour porter leur chargement au crématoire.

Vers 5 heures du soir, coup de sifflet. Ordre de rentrer. Les rangs se sont reformés sur cinq. « En arrivant à la porte, il faudra courir. » L’ordre se transmettait des premiers rangs. Oui, II fallait courir. De chaque côté de la Lagerstrasse, en haie serrée, se tenaient tous les SS mâles et femelles, toutes les kapos, toutes les polizeis, tout ce qui portait brassard de grade. Armés de bâtons, de lanières, de cannes, de ceinturons, ils battaient toutes les femmes au passage. Il fallait courir jusqu’au bout du camp. Engourdies par le froid, titubantes de fatigue, il fallait courir sous les coups. Celles qui ne couraient pas assez vite, qui trébuchaient, qui tombaient, étaient tirées hors du rang, saisies au col par la poignée recourbée d’une canne, jetées de côté. Quand la course a été finie, c’est-à-dire quand toutes les détenues sont entrées dans les Blocks, celles qui avaient été tirées de côté ont été emmenées au Block 25. Quatorze des nôtres ont été prises ce jour-là.

Au Block 25, on ne donnait presque rien à boire, presque rien à manger. On y mourait en quelques jours. Celles qui n’étaient pas mortes quand le “Kommando du ciel” (les prisonniers qui travaillaient au crématoire) venait vider le Block 25, partaient à la chambre à gaz dans les camions, avec les cadavres à verser au crématoire. La course – c’est ainsi que nous avons appelé cette journée – a eu lieu le 10 février 1943, deux semaines exactement après notre arrivée à Birkenau. On a dit que c’était pour nous faire expier Stalingrad. (Le convoi du 24 janvier, pp. 37-38)

[2] Revier , selon Charlotte Delbo : « abréviation de Krakenrevier, quartier des malades dans une enceinte militaire. Nous ne traduisons pas ce mot que les Français prononçaient révir, car ce n’est ni hôpital, ni ambulance, ni infirmerie. C’est un lieu infect où les malades pourrissaient sur trois étages. ». In Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1967, p. 24. Le terme officiel est pourtant “hôpital” ; en allemand Häftlingskrakenbau (HKB), hôpital des détenus ou Krakenbau (KB). Dans Si c’est un Homme, Primo Lévi utilise l’abréviation “KB”.

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 193-194.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 193-194.

![]() Le cahier de Mémoires d’Héléna Fournier, transcrit par sa petite-fille, Carole Toulousy-Michel.

Le cahier de Mémoires d’Héléna Fournier, transcrit par sa petite-fille, Carole Toulousy-Michel.

![]() Site MémorialGenWeb : relevé n° 6977 effectué par Françoise et Jean Grivet (06-2002).

Site MémorialGenWeb : relevé n° 6977 effectué par Françoise et Jean Grivet (06-2002).

![]() Livre-Mémorial de la FMD, tome 1, page 631, matricule 58055, MAURICE Émile.

Livre-Mémorial de la FMD, tome 1, page 631, matricule 58055, MAURICE Émile.

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 22-11-2021)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).