- Droits réservés.

Gabriel Robert Puech naît le 29 avril 1899 au Pré-Saint-Gervais [1] (Seine / Seine-Saint-Denis – 93), fils de Jean Baptiste Puech, charron, et d’Anastasie Raban.

Le 3 octobre 1917, à la mairie du 8e arrondissement, il s’engage volontairement pour trois ans au 5e dépôt des équipages de la Flotte. Il est nommé matelot de 2e classe mécanicien-chaudronnier, affecté dans les sous-marins. Il est renvoyé dans ses foyers le 3 octobre 1920, titulaire d’un certificat de bonne conduite, et se retire chez ses parents, alors au 31 Grande Rue au Pré-Saint-Gervais.

Au moment de son arrestation, il est domicilié 17, rue Pierre-Curie à Drancy [2] (93).

Il est membre du Parti communiste.

Le 2 septembre 1939, rappelé à l’activité militaire, il est affecté à la 1re Compagnie de Sapeurs, ouvriers du Génie 17. Le 24 juillet 1940, il est démobilisé à Castenau-sur-Gupie (Lot-et-Garonne). Rentré à Drancy, il reprend son emploi à la Ville.

Sous l’occupation, la police française note qu’il « se (livre) à la propagande clandestine ».Le 5 octobre 1940, Gabriel Puech est appréhendé lors de la grande vague d’arrestations organisée dans les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise par les préfets du gouvernement de Pétain contre des hommes connus avant guerre pour être des responsables communistes (élus, cadres du PC et de la CGT) ; action menée avec l’accord de l’occupant. Après avoir été regroupés en différents lieux, 182 militants de la Seine sont conduits le jour-même en internement administratif au “centre de séjour surveillé” (CSS) d’Aincourt (Seine-et-Oise / Val-d’Oise), créé à cette occasion dans les bâtiments réquisitionnés d’un sanatorium isolé en forêt.

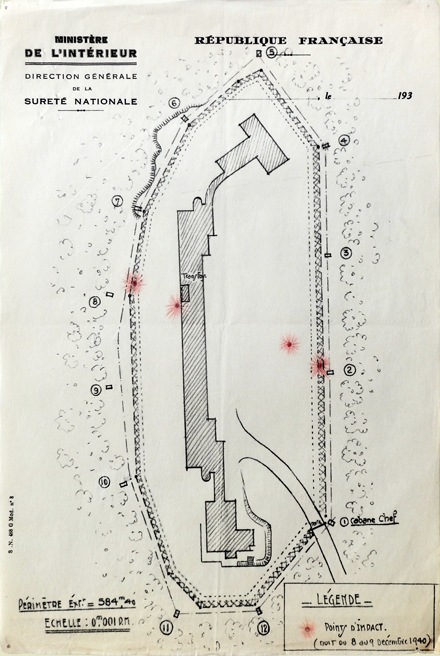

- Centre de séjour surveillé d’Aincourt. Plan de l’enceinte

montrant les points d’impact après le bombardement

par un avion anglais dans la nuit du 8 au 9 décembre 1940.

Arch. dép. des Yvelines, cote 1W71.

Pendant un temps, Gabriel Puech est assigné à la chambre n° 46.

Le même mois d’octobre, il est révoqué de son emploi pour activité politique suspecte.

Le 6 mars, sur le formulaire de « Révision trimestrielle du dossier » de Gabriel Puech, à la rubrique « Avis sur l’éventualité d’une mesure de libération », le commissaire spécial, directeur du camp, émet un avis défavorable en s’appuyant sur le constat que cet interné « suit les directives du Parti communiste » et malgré qu’il lui reconnaisse une « attitude correcte ».

Le 10 mars 1941, son épouse écrit au préfet de Seine-et-Oise afin de solliciter une autorisation de visite (la suite donnée à cette requête est inconnue…).

Le 22 mai 1942, Gabriel Puech fait partie d’un groupe de 156 internés – dont 125 seront déportés avec lui – remis aux autorités d’occupation à la demande de celles-ci et conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

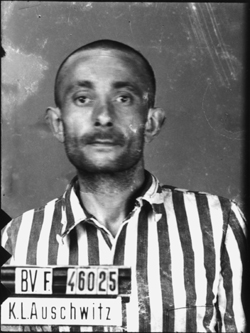

Le 8 juillet, Gabriel Puech est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 46025 (sa photo d’immatriculation a été retrouvée [3]).

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage connu ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Gabriel Puech.Il meurt à Auschwitz à une date inconnue, probablement avant la mi-mars 1943 [4].

(aucun des six Drancéens déportés le 6 juillet 1942 n’est revenu)

Après la Libération, le Conseil municipal de Drancy donne son nom à l’ancienne rue de Saïgon.

Son nom est inscrit sur la plaque commémorative dédiée aux déportés et apposée à l’entrée de la mairie.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 18-04-1998).

Notes :

[1] Le Pré-Saint-Gervais : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] Drancy : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine. Elle est sinistrement connue pour avoir été le lieu d’implantation – dans la cité de la Muette inachevée – du camp de regroupement des Juifs (familles, vieillards, enfants…) avant leur transport vers les centres de mise à mort du génocide.

[3] Sa photo d’immatriculation à Auschwitz a été identifiée en 2007 par comparaison avec un portrait civil du Fonds Thorez-Vermersch communiqué par une internaute, Françoise Bulfay.

[4] Différence de date de décès avec celle inscrite sur les actes d’état civil en France : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – s’appuyant sur le ministère des Anciens combattants qui avait collecté le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ : concernant Gabriel Puech, c’est le 15 décembre 1942 qui a été retenu pour certifier son décès. La parution au J.O. rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 385 et 418.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 385 et 418.

![]() Fonds Thorez-Vermersch, archives communales d’Ivry-sur-Seine : recueil Les communaux de Drancy en hommage à Maurice Thorez pour son 50e anniversaire (23 avril 1950), cellule Dumont-Palluy, RIVP, Porte de Bagnolet, Paris 20e, 80 Z2 – 143.

Fonds Thorez-Vermersch, archives communales d’Ivry-sur-Seine : recueil Les communaux de Drancy en hommage à Maurice Thorez pour son 50e anniversaire (23 avril 1950), cellule Dumont-Palluy, RIVP, Porte de Bagnolet, Paris 20e, 80 Z2 – 143.

![]() Monique Houssin, Résistantes et résistants en Seine-Saint-Denis, Un nom, une rue, une histoire, Les éditions de l’Atelier/ Les éditions Ouvrières, Paris 2004, page 63.

Monique Houssin, Résistantes et résistants en Seine-Saint-Denis, Un nom, une rue, une histoire, Les éditions de l’Atelier/ Les éditions Ouvrières, Paris 2004, page 63.

![]() Archives de la préfecture de police de Paris, carton “occupation allemande”, communistes fonctionnaires internés… (BA 2214), Le préfet de police au préfet de la Seine, courrier et liste du 7 octobre 1940.

Archives de la préfecture de police de Paris, carton “occupation allemande”, communistes fonctionnaires internés… (BA 2214), Le préfet de police au préfet de la Seine, courrier et liste du 7 octobre 1940.

![]() Archives départementales des Yvelines (AD 78), Montigny-le-Bretonneux : centre de séjour surveillé d’Aincourt ; cotes 1w74 (révision trimestrielle), 1w148 (dossier individuel… presque vide).

Archives départementales des Yvelines (AD 78), Montigny-le-Bretonneux : centre de séjour surveillé d’Aincourt ; cotes 1w74 (révision trimestrielle), 1w148 (dossier individuel… presque vide).

![]() Archives départementales de la Vienne : camp de Rouillé (109W75).

Archives départementales de la Vienne : camp de Rouillé (109W75).

![]() Mémorial de la Shoah, Paris, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), Paris ; liste XLI-42, n° 151.

Mémorial de la Shoah, Paris, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), Paris ; liste XLI-42, n° 151.

![]() Site Mémorial GenWeb, 93-Drancy, relevé de Monique Diot Oudry (11-2004).

Site Mémorial GenWeb, 93-Drancy, relevé de Monique Diot Oudry (11-2004).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 23-02-2013)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.