Émile, Louis, Joseph, Desplanques naît le 13 janvier 1914 à Lille (Nord), chez ses parents, Louis, Régis, Joseph, Desplanques, 42 ans, garçon brasseur, et Léocadie Bourdon, 34 ans, on épouse, domiciliés rue de l’Est, au 3 cité Brunswick.

En 1921, la famille habite au 9 rue Ferrier à Gennevilliers [1] (Seine / Hauts-de-Seine – 92). Le père est déclaré comme chauffeur. Les autres enfants sont Georges Régis, né le 6 septembre 1902 à Lille, manœuvre, Georgette, née en 1903 à Bruay (Pas-de-Calais), devenue cartonnière, Émilienne, née en 1907 à Fretin (Nord), Marie(-Thérèse), née en 1911 à Lille.

En 1926, la famille – sans le père ! – habite à la même adresse. Georges est manœuvre aux usines Citroën, Georgette, Émilienne et Marie(-Thérèse) sont toutes trois cartonnières chez Moynat (le fabricant malletier ? à Asnières ?). La famille s’est agrandie de Renée, née en 1924 à Paris.

En 1931, le père est de nouveau recensé, Georgette et Émilienne sont parties. Georges est devenu manœuvre à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM). Émile est employé (?) à Paris.

Émile Desplanques adhère aux Jeunesses communiste en 1934, puis au Parti communiste et à la CGT.

À l’été 1935, Émile Desplanques habite toujours chez ses parents. Son père est alors déclaré comme retraité.

Le 21 septembre 1935, à la mairie de Gennevilliers, Émile Desplanques, 21 ans, alors conscrit au 1er régiment du Génie à Strasbourg, se marie avec Marie Rose Charlotte Blésy, 20 ans, née le 30 août 1915 à Béziers (Hérault), mécanographe, domiciliée au 74, rue de l’Arbre Sec (renommée, plus tard, rue Paul-Vaillant-Couturier) à Gennevilliers, dans l’immeuble d’une cité. Le mariage a été autorisé par le colonel commandant le régiment de l’époux !

Émile et Rose ont un fils, Jacques Émile, né le 1er janvier 1936 à Gennevilliers

En 1936 et jusqu’au moment de son arrestation, Émile Desplanques est domicilié au 74, rue de l’Arbre Sec. Lors du recensement de 1936 (réalisé le 20 août) – habitant l’escalier H – sa belle-mère, Marie Blésy, 48 ans, ouvrière à la Compagnie des vernis et peintures Valentine, y est la cheffe de famille, hébergeant également ses autres enfants : Louis Roger, né le 27 juillet 1910 à Béziers, ouvrier en chauffage central, et Robert, né en 1925 dans le département de la Seine. Rose est employée chez Chenard-Walcker, une usine d’automobiles bientôt filialisée par la Société des usines Chausson, Émile est désigné comme militaire absent.

Il adhère aux Jeunesses communiste en 1934, puis au Parti communiste et à la CGT.Le 28 décembre 1936, il est embauché par une compagnie de chemin de fer (PLM ?) qui fusionnera avec d’autres au sein de la SNCF début 1938 [2].

Il est aide-ouvrier, monteur-électricien au poste entretien du dépôt de Bercy-Conflans, rue de l’Entrepôt à Charenton (Seine / Val-de-Marne). Sa hiérarchie le considère comme un bon employé.

Après l’interdiction du Parti communiste, il milite dans la clandestinité, étant considéré par la police comme « chef de groupe de l’organisation communiste clandestine de de la région de Levallois-Genevilliers ».

Le 1er mars 1941, des agents du commissariat de la circonscription de Puteaux [1] (92) appréhendent Émile Desplanques, le conduisent dans leurs locaux et le brutalisent pour lui faire dénoncer ses camarades. Inculpé d’infraction au décret du 26 septembre 1939, il est conduit au Dépôt et mis à la disposition du procureur de la République. Emprisonné un temps à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e), il est relaxé le 22 avril à la suite d’une ordonnance de mise en liberté provisoire.

Le 7 décembre, la SNCF le révoque. Il poursuit son action clandestine.

Le 28 avril 1942, il est de nouveau arrêté, à son domicile, lors d’une grande vague d’arrestations (397 personnes) organisée par « les autorités d’occupation » dans le département de la Seine – avec le concours de la police française – et visant majoritairement des militants du Parti communiste préalablement poursuivis par la police et la Justice puis remis en liberté. Les hommes arrêtés sont rapidement conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

Entre fin avril et fin juin 1942, Émile Desplanques est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Depuis le train, il lance un billet sur la voie dans lequel il écrit : « Courage et confiance, je serai bientôt de retour ».

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Ayant passé la nouvelle frontière, il s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… puis la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Émile Desplanques est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I), peut-être sous le numéro 45467, selon les listes reconstituées (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp) ; Émile Desplanques se déclare alors sans religion (Glaubenslos). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Émile Desplanques (l’administration française a mentionné Birkenau).

Il meurt à Auschwitz le 19 septembre 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), alors qu’a lieu une grande sélection des “inaptes au travail” à l’intérieur du camp au cours de laquelle 146 des “45000” sont inscrits sur le registre des décès en deux jours (probablement d’une piqûre intracardiaque de phénol ou gazés [3]).

Déclaré “Mort pour la France”, il est homologué comme “Déporté politique”.

Le 21 mars 1944, le service de la délégation du gouvernement français dans les territoires occupés, ambassade de Brinon, écrivent au préfet de police pour lui demander de lui transmettre tous les renseignements qu’il pourra recueillir concernant l’arrestation d’Émile Desplanques par les autorités allemandes.

Déclaré “Mort pour la France”, celui-ci est homologué comme “Déporté politique”. En 1969, sa famille demande le titre de déporté résistant.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 17-09-1988).

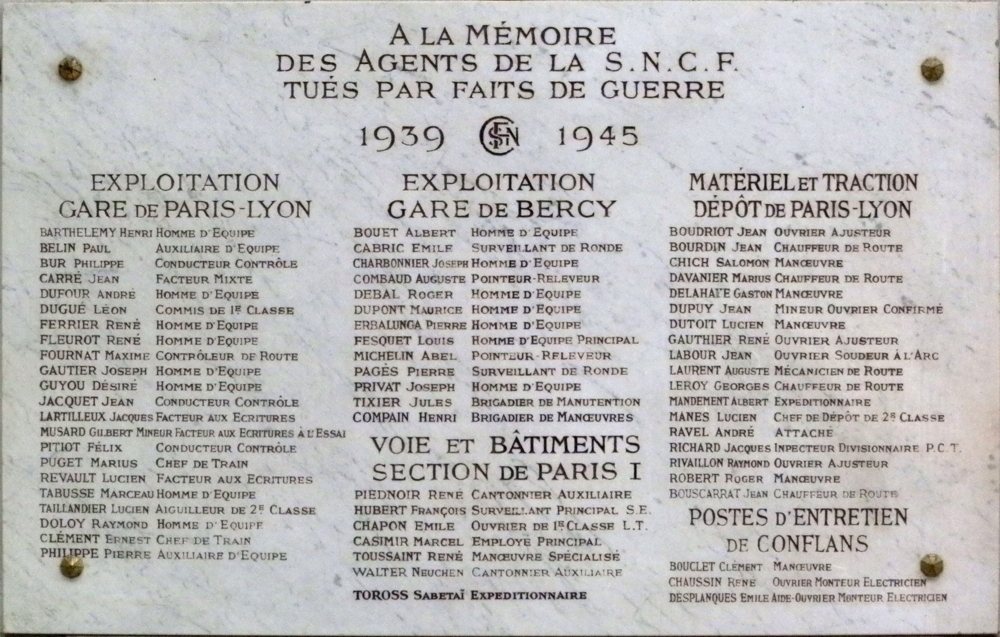

Le nom d’Émile Desplanques est inscrit sur le Monument aux morts de Gennevilliers, situé dans le cimetière communal, et sur la plaque SNCF de la gare de Lyon, à Paris 12e, dédiée à la mémoire de ses agents tués par faits de guerre (dernière ligne de la colonne de droite).

Gare de Lyon, Paris 12e. Plaque murale apposée dans le hall, sortie de gauche. © Photo Mémoire Vive.

Notes :

[1] Gennevilliers et Puteaux : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, ces communes font partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] La SNCF : Société nationale des chemins de fer français. À sa création, suite à une convention validée par le décret-loi du 31 août 1937, c’est une société anonyme d’économie mixte, créée pour une durée de 45 ans, dont l’État possède 51 % du capital.

[3] Les chambres à gaz du centre de mise à mort situé à Birkenau fonctionnent principalement pour l’extermination des Juifs dans le cadre de la “Solution finale”, mais, jusqu’en mai 1943, elles servent également à éliminer des détenus, juifs ou non, considérés comme “inaptes au travail” (opération commencée en avril 1941, dans d’autres camps, sous le nom de code 14 f 13). Quelquefois, ils attendent la mort au Block 7 de ce camp. Les détenus d’Auschwitz-I sélectionnés pour la chambre à gaz sont amenés en camions à Birkenau.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 150 et 153, 382 et 402.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 150 et 153, 382 et 402.

![]() Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” des Hauts-de-Seine nord (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen (dossier individuel) – Archives municipales de Gennevilliers (liste des déportés, nom des rues).

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” des Hauts-de-Seine nord (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen (dossier individuel) – Archives municipales de Gennevilliers (liste des déportés, nom des rues).

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : archives du cabinet du préfet, dossier individuel d’Émile Desplanques (1 W 2157 – 18964).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : archives du cabinet du préfet, dossier individuel d’Émile Desplanques (1 W 2157 – 18964).

![]() Base de données des archives historiques SNCF ; service central du personnel, agents déportés déclarés décédés en Allemagne (en 1947), de A à Q (0110LM0108).

Base de données des archives historiques SNCF ; service central du personnel, agents déportés déclarés décédés en Allemagne (en 1947), de A à Q (0110LM0108).

![]() Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, page 505.

Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, page 505.

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 222 (31735/1942/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 222 (31735/1942/1942).

![]() Site Mémorial GenWeb, 92-Gennevilliers, relevé de Sylvain Aimé (2000-2002).

Site Mémorial GenWeb, 92-Gennevilliers, relevé de Sylvain Aimé (2000-2002).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 16-10-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.