Charles Mary naît le 24 mars 1911 à Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle), fils de Pierre Mary et Pierre Jeanne Masson.

De 1932 au 25 mars 1933, il effectue son service militaire comme tirailleur marocain à Fez (Maroc).

Le 19 septembre 1935 à Pierson (?), Charles Mary se marie avec Tersina Para. Ils ont un enfant.

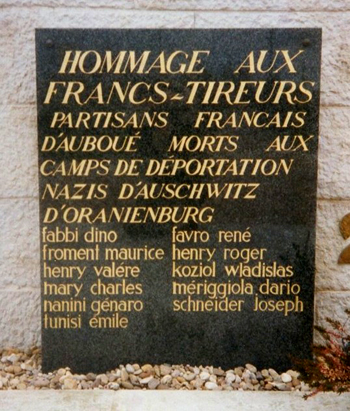

Au moment de son arrestation, il est domicilié à Auboué (Meurthe-et-Moselle – 54) ; son adresse reste à préciser.

Charles Mary est mineur de fer (wattman) à la mine d’Auboué et membre du bureau syndical CGT de la Fédération du sous-sol de 1936 à 1939, photographié parmi ses membres en 1937.

Pendant la “drôle de guerre”, il est mobilisé comme caporal au 128e régiment d’infanterie (dans une forteresse ?). Fait prisonnier le 23 juin 1940, il obtient un « congé de captivité » le 5 août.

Le 15 juillet 1941, au lendemain de l’importante démonstration patriotique organisée le jour de la fête nationale à Auboué par les Jeunesses communistes clandestines (pavoisement tricolore, slogans peints sur les murs…), Charles Mary fait partie des militants communistes connus avant guerre qui sont appréhendés par la police française pour interrogatoire, puis relâchés dans la journée, faute de preuve.

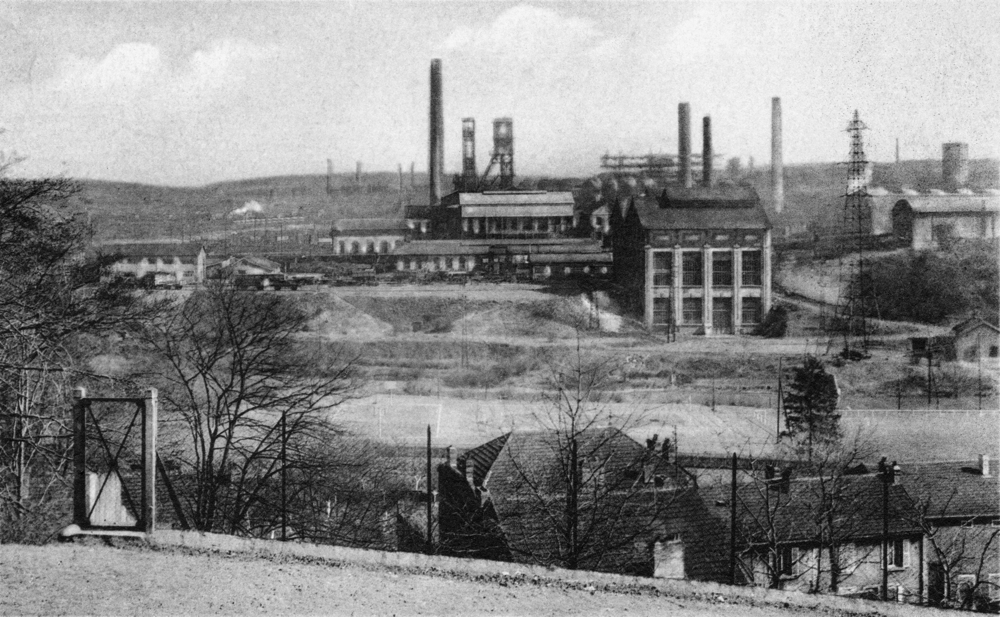

Dans la nuit du 4 au 5 février 1942, un groupe de résistance communiste mène une action de sabotage contre le transformateur électrique de l’usine sidérurgique d’Auboué qui alimente également dix-sept mines de fer du Pays de Briey. Visant une des sources d’acier de l’industrie de guerre allemande (Hitler lui-même s’en préoccupe), l’opération déclenche dans le département plusieurs vagues d’arrestations pour enquête et représailles qui concerneront des dizaines de futurs “45000”.

Charles Mary fait partie des personnes arrêtées par la Feldgendarmerie dans la nuit du 19 au 20 février ; dans un rapport, le préfet de la région de Nancy utilise le mot « rafle ». Sur les quinze personnes arrêtés à Auboué ce jour-là, Charles Mary est le seul a ne pas être libéré et à rejoindre les autres otages.

Le 23 février, il fait partie d’un groupe d’otages transférés par la police allemande au centre de séjour surveillé d’Écrouves, près de Toul (54), en attente « d’être dirigés sur un autre camp sous contrôle allemand en France ou en Allemagne ».

Et, effectivement, le 5 mars, Charles Mary est parmi les trente-neuf détenus transférés au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

La caserne de Royallieu en 1957 ; au deuxième plan, alignés transversalement, les six grands bâtiments du quartier C.

Isolés par une clôture de barbelés, ils ont constitué le “camp juif” du 13 décembre 1941 au 6 juillet 1942.

L’enceinte et les miradors du camp ont disparu (les deux hangars en bas à gauche n’existaient pas). Carte postale. Coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Charles Mary est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45854 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Charles Mary est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

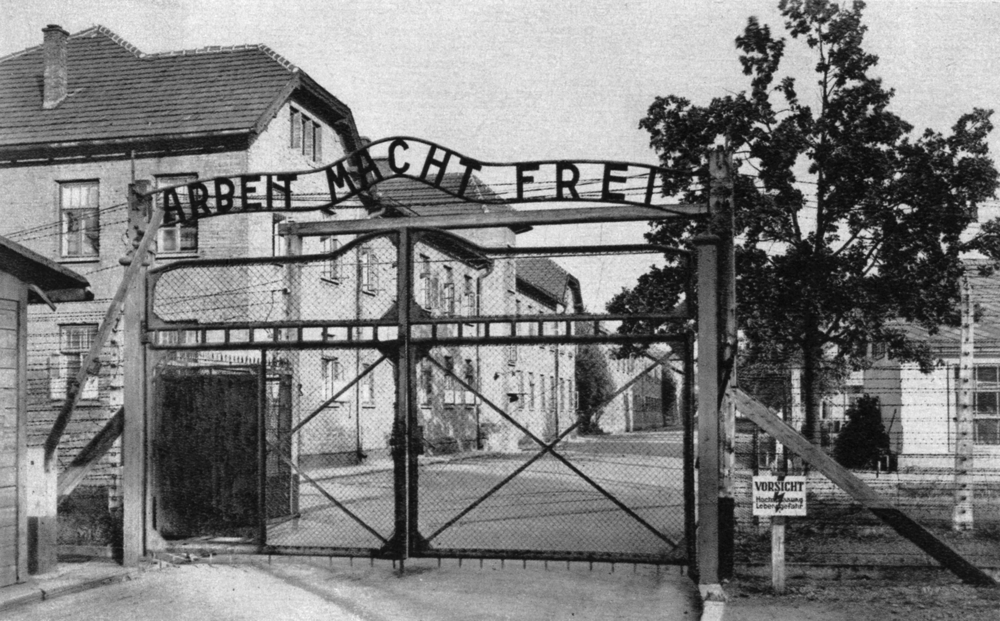

Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le “camp souche” : « Arbeit macht frei » (le travail rend libre).

Carte postale. Collection mémoire Vive. Photo : Stanislas Mucha.

Pendant un temps, il est assigné au Block 4, avec Jean Mahon, Gustave Martin, Emmanuel Michel et Raymond Monnot.

Le 31 juillet, Charles Mary est admis à l’hôpital (KB) du camp.

Il meurt à Auschwitz le 2 décembre 1942, selon une copie du registre de la morgue (Leichenhalle) relevée clandestinement par la résistance polonaise interne du camp, et où est inscrit le matricule n° 45854 (le local en question est situé au sous-sol du Block 28).

- Collection Denis Martin – ARMREL.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 74, 367 et 413.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 74, 367 et 413.

![]() Cl. Cardon-Hamet, Mille otages pour Auschwitz, Le convoi du 6 juillet 1942 dit des “45000”, éditions Graphein, Paris nov. 2000, page 117.

Cl. Cardon-Hamet, Mille otages pour Auschwitz, Le convoi du 6 juillet 1942 dit des “45000”, éditions Graphein, Paris nov. 2000, page 117.

![]() Jean-Claude et Yves Magrinelli, Antifascisme et parti communiste en Meurthe-et-Moselle, 1920-1945, Jarville, avril 1985, pages 102, 234-235, 246, 345.

Jean-Claude et Yves Magrinelli, Antifascisme et parti communiste en Meurthe-et-Moselle, 1920-1945, Jarville, avril 1985, pages 102, 234-235, 246, 345.

![]() Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, Nancy : cotes W1304/23 et WM 312 ; fiches du centre de séjour surveillé d’Écrouves (ordre 927 W) ; recherches de Daniel et Jean-Marie Dusselier.

Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, Nancy : cotes W1304/23 et WM 312 ; fiches du centre de séjour surveillé d’Écrouves (ordre 927 W) ; recherches de Daniel et Jean-Marie Dusselier.

![]() Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Service d’information sur les anciens détenus (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; page 77 du registre du Block 4.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Service d’information sur les anciens détenus (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; page 77 du registre du Block 4.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 25-11-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous dispose (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.