Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz

lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Alfred, Louis, Marinelli naît le 6 janvier 1903 à Paris 19e, chez ses parents, Augustin Marinelli, 42 ans, et Livia (Lydie) Attilia Casadei (Casedée), 28 ans, tous deux “journaliers”, domiciliés au 139 rue d’Allemagne. Le 23 mai 1908, lors de leur mariage dans cette mairie, le couple légitime six enfants : Jole Afra Eleonora, née le 10 juillet 1891 à Mercato Saraceno, en Emilie-Romagne (Italie), Fedari Ramadesio, né à le 24 septembre 1896 à Rome, Casadei Candida, née le 30 août 1900 à Mercato Saraceno, Angèle Rosine, née le 6 janvier 1903 à Paris 19e, Alfred, et Georges, né le 8 septembre précédent (1908).

Pendant un temps, Alfred Marinelli habite chez ses parents dans un immeuble au 41, rue de Nantes à Paris 19e (entre le canal de l’Ourcq et l’avenue de Flandre, quartier du Pont de Flandre), et commence à travailler comme tôlier.

Le 8 avril 1923, son père Augustin décède au domicile familial, âgé de 63 ans.

Un mois plus tard, le 12 mai 1923, l’armée incorpore Alfred Marinelli au 5e bataillon d’ouvriers d’artillerie (B.O.A.) afin d’y accomplir son service militaire. Le 1er janvier 1924, il passe au 8e B.O.A. Le 7 novembre suivant, il est envoyé en congé de démobilisation, titulaire d’un certificat de bonne conduite.

Au printemps 1931, Alfred Marinelli habite seul avec sa mère au 41 rue de Nantes.

Le 24 juin 1933, à Paris 18e, il se marie avec Germaine Louise Gay, 17 ans, née le 3 juillet 1915 à Paris 10e, vendeuse, habitant jusque-là chez ses parents, Louis Gay et Marie Schmitt. .

Au moment de son arrestation, Alfred Marinelli est officiellement domicilié au 31, rue de Nantes à Paris 19e, mais réside en fait depuis deux mois chez ses beaux-parents, dans une cité HBM au 34, boulevard Ney (Paris 18e).

Il est marié et père d’un enfant.

Il est adhérent du Parti communiste de 1936 jusqu’à la dissolution de celui-ci (septembre 1939).

Alfred Marinelli est chaudronnier tôlier (dans quelle entreprise ? à vérifier…).

Le 14 septembre 1939, après la déclaration de guerre, il est rappelé à l’activité militaire au 8e B.O.A.. Le 22 décembre, il est classé dans l’ “affectation spéciale” à l’usine d’aviation Capra (Compagnie anonyme de production et réalisation aéronautique), à La Courneuve (Seine / Seine-Saint-Denis), spécialisée dans la fabrication de coques d’avions et qui emploie 2300 personnes (est-ce son employeur avant-guerre ?). Le 8 mai 1940, il participe à un mouvement de grève contre le licenciement d’un vieil ouvrier. Environ 250 membres du personnel sont interpellés et 38 arrestations, opérées le jour même ou le lendemain, sont maintenues. Alfred Marinelli est rayé de l’affectation spéciale et interné administrativement à la ferme Saint-Benoît pendant plusieurs mois. Mais, ayant bénéficié d’une mesure de clémence, il est remis à la disposition de l’entreprise.

Début mars 1941, deux inspecteurs de la brigade spéciale des Renseignements généraux de la préfecture de police sont chargés par le commissaire André Cougoule « d’identifier et d’appréhender tous individus se livrant à la propagande communiste clandestine s’effectuant […] plus particulièrement dans le 19e arrondissement ».

Le soir du 4 ou du 5 mars 1941, à 21 heures, ces deux policiers viennent interpeller Alfred Marinelli au domicile de ses beaux-parents. Celui-ci cherche vainement à dissimuler la brochure Nous accusons qu’il avait sur lui. Après avoir, dans un premier temps, nié toute activité clandestine et déclaré ne s’intéresser qu’aux questions syndicales, il finit par reconnaître qu’il détient à son domicile de la rue de Nantes un certain nombre de documents se rapportant à la propagande communiste. Les inspecteurs l’escortent à cette adresse où il leur remet seize tracts, dix listes de souscription à La Vie Ouvrière, deux carnets à souches de souscription, une brochure Le Bulletin du Métallo, une brochure La Vie du Parti et un brouillon de lettre. Les inspecteurs le conduisent ensuite dans leurs locaux des R.G. pour un interrogatoire avec procès verbal. Fouillé, Alfred Marinellil est encore trouvé porteur d’un exemplaire de La Vie Ouvrière n° 19 du 11 janvier 1940 et d’une lettre dactylographiée traitant des tâches d’organisation clandestine. Le lendemain, inculpé d’infraction au décret du 26 septembre 1939, il est d’abord conduit au dépôt, à la disposition du Procureur de la République, puis écroué à la Maison d’arrêt de la Santé, à Paris 14e (écrou n° 15048). Le surlendemain, 7 mars, la 12e chambre du Tribunal correctionnel de la Seine le condamne à dix mois d’emprisonnement.

Le 29 avril, la 10e chambre de la Cour d’appel de Paris confirme le premier jugement. Le 12 mai, Alfred Marinelli est transféré à la Maison d’arrêt de Fresnes (Seine / Val-de-Marne). Il dépose un pourvoi en cassation, rejeté le 23 août.

À l’expiration de sa peine, il n’est pas libéré : le 21 octobre, le préfet de police signe l’arrêté ordonnant son internement administratif en application du décret du 18 novembre 1939, organisant, en situation d’état de siège, « les mesures à prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou pour la sécurité publique ». Alfred Marinelli est ramené au dépôt en attendant son transfert dans un camp français.

Le 10 novembre, Alfred Marinelli fait partie d’un groupe de 58 militants communistes transférés au « centre de séjour surveillé » (CSS) de Rouillé, au sud-ouest de Poitiers (Vienne).

Le 22 mai 1942, il fait partie d’un groupe de 156 internés – dont 125 seront déportés avec lui – remis aux autorités d’occupation à la demande de celles-ci et conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

La caserne de Royallieu en 1957 ; au deuxième plan, alignés transversalement, les six grands bâtiments du quartier C.

Isolés par une clôture de barbelés, ils ont constitué le “camp juif” du 13 décembre 1941 au 6 juillet 1942.

Ensuite, ils ont servi au regroupement des détenus pour le prochain convoi en partance.

L’enceinte et les miradors du camp ont disparu (les deux hangars en bas à gauche n’existaient pas). Carte postale. Coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, Alfred Marinelli est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Alfred Marinelli est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45835 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

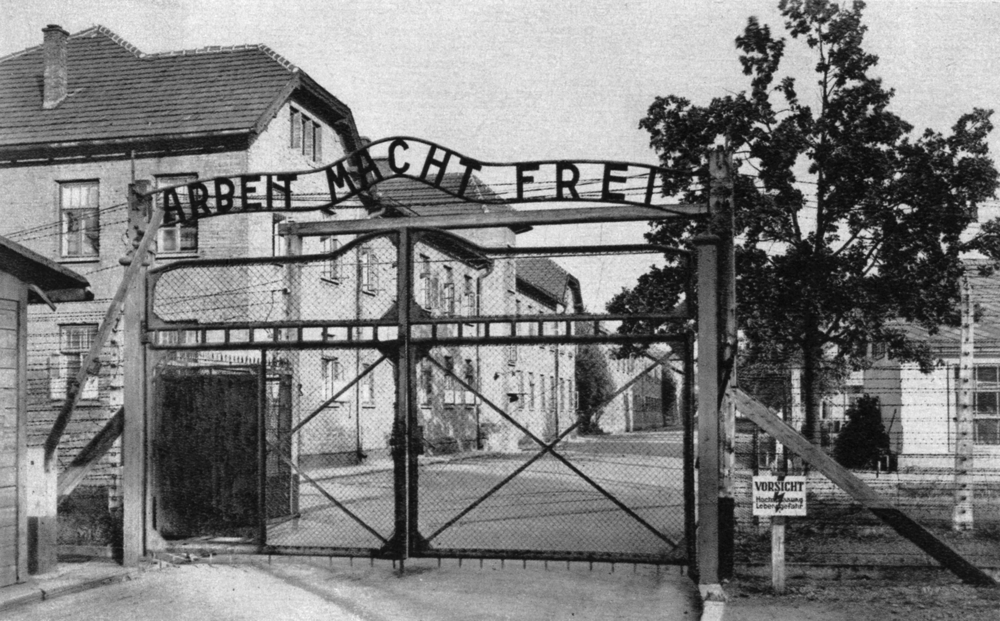

Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le “camp souche” : « ARBEIT MACHT FREI » (le travail rend libre).

Carte postale. Collection mémoire Vive. Photo : Stanislas Mucha.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Alfred Marinelli est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

À une date restant à préciser, il est admis au Block 20 (celui des « contagieux ») de l’hôpital des détenus.

Alfred Marinelli meurt à Auschwitz-I le 12 décembre 1942, d’après deux registres établis pour l’administration SS du camp.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 9-12-1994).

Le 11 octobre 1947, à la mairie du 19e, Germaine, sa veuve s’est remariée avec Georges Dumont. Elle décède le 19 avril 2002 au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis).

Notes :

[1] Différence de date de décès avec celle inscrite sur les actes d’état civil en France : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – dont un représentant officiait au ministère des Anciens combattants en se fondant sur diverses sources, parmi lesquelles le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ. Concernant Alfred Marinelli, c’est l’année 1943 « à Birkenau » qui a été retenu pour certifier son décès. Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 374 et 412.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 374 et 412.

![]() Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen (liste partielle du convoi établie par le Musée d’Auschwitz – fichier central).

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen (liste partielle du convoi établie par le Musée d’Auschwitz – fichier central).

![]() Archives Départementales du Val-de-Marne, Créteil : établissement pénitentiaire de Fresnes, dossiers individuels des détenus “libérés” du 16 au 30 octobre 1941, cote 511w24 : (mandat de dépôt/ordre d’écrou ; extrait des minutes du greffe de la Cour d’appel).

Archives Départementales du Val-de-Marne, Créteil : établissement pénitentiaire de Fresnes, dossiers individuels des détenus “libérés” du 16 au 30 octobre 1941, cote 511w24 : (mandat de dépôt/ordre d’écrou ; extrait des minutes du greffe de la Cour d’appel).

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, camps d’internement… (BA 2374) ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 0333-19314) ; dossiers de la BS1, « affaire Marinelli ».

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, camps d’internement… (BA 2374) ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 0333-19314) ; dossiers de la BS1, « affaire Marinelli ».

![]() Mémorial de la Shoah, Paris, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) : liste XLI-42, n° 122.

Mémorial de la Shoah, Paris, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) : liste XLI-42, n° 122.

![]() Archives départementales de la Vienne ; camp de Rouillé.

Archives départementales de la Vienne ; camp de Rouillé.

![]() Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, DMPA, Caen : registre de la morgue d’Auschwitz-I, Leichenhalle (26 P 850).

Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, DMPA, Caen : registre de la morgue d’Auschwitz-I, Leichenhalle (26 P 850).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 21-04-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.