Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz

lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Henoch Hasmann (ou Hasman) naît le 19 juin 1890 à Varsovie (en Pologne annexée par la Russie tsariste), fils de Berka (Bernard) Hassmann, né vers 1844, et de Golda (Goldé) Kahelew (Kachel), née à Varsovie le 5 juin 1858, son épouse.

Le 10 juin 1891, la famille arrive en France, avec la nationalité russe. Ses parents s’installent à Paris comme tailleurs pour homme.

Son frère Léon Hasman naît le 7 janvier 1894 à Paris 4e, chez leurs parents, domiciliés « de fait » au 5 rue du Figuier (quartier Saint-Gervais) « et de droit à Staszow (Russie) » (Pologne ?).

Le 16 septembre 1907, âgé de 17 ans, Henri Hasman souscrit une déclaration de résidence comme sujet russe (est-ce alors qu’il francise son prénom « Henoch » en « Henri » ?).

En 1911, Henri Hasman, âgé de 21 ans, « Russe naturalisé » (à cette date ?), alors artisan tailleur, habite au n° 1 de l’Allée Nouvelle (ou rue Nouvelle) à Clamart (Seine / Hauts-de-Seine), avec plusieurs membres de sa famille : sa mère Golda, alors veuve ; Rachel (?), née en 1891 à Paris (désignée comme « son épouse » ?) ; Marie Leroi, née à Paris en 1892, sa compagne (désignée comme « sa nièce » ?) ; sa fille, Claire, née le 28 décembre 1910 à Clamart; ainsi que plusieurs membres de la famille Goldman : son neveu (sic) Jacob Goldmann, né à Odessa (Crimée / Russie) en 1884 ; son autre neveu Bernard Goldmann, né à Paris en 1888 ; sa nièce Sarah Goldmann, né à Varsovie en 1887. La boutique de tailleur est installée à la même adresse.

En 1914, Henri Hasmann, devenu mécanicien, est domicilié dans un immeuble au 182, rue de la Convention (Paris 15e). Max Hasmann, 37 ans, né en 1877 à Varsovie, s’est installé avec sa famille comme tailleur au 4 allée Nouvelle.

Le 2 mai 1914 à Paris 15e, Henoch (Henri) Hassmann (sic) épouse Marie Rebecca Leroi, née le 19 avril 1892 à Paris 14e (22 ans), couturière, vivant avec lui et leur fille Claire, dont la reconnaissance est réitérée à cette occasion. Les témoins à ce mariage sont son frère Lazare Hasmann, 34 ans, né en 1880 à Varsovie, tailleur, domicilié 2 passage des Groux à Clamart, marié trois enfants, Max Hasmann et Simon Hasmann, 33 ans, né en 1882 à Varsovie, mécanicien, domicilié 8 rue des Roissys à Clamart.

Le 3 août 1914, son frère Max, âgé de 37 ans, rejoint le 36e régiment d’infanterie. Le 30 novembre suivant, il est classé « service auxiliaire » par la commission de réforme de Caen (Calvados) pour « varicelle volumineuse ». Le 3 mars 1917, il est réintégré, puis affecté à la Compagnie spéciale de Percy (entrepôt de munitions ?) à Mézidon le 3 juillet. Le 18 décembre 1917, il est aux usines de la Société des Moteurs Salmson (aviation) à Billancourt. Le 20 décembre suivant, il passe au 21e régiment d’infanterie coloniale. Démobilisé, il est mis en congé le 5 février 1919 et se retire chez lui, au 4 allée Nouvelle à Clamart.

Le 20 août 1914, son frère Lazare – naturalisé par le décret du 26 mai 1910, qui « n’est pas astreint aux obligations d’activité, étant âgé de plus de 27 ans » – est réformé n° 2 par la commission de réforme de Mayenne pour « insuffisance aortique ».

Le 11 septembre 1914, à Paris, Henri Hasman, s’engage volontairement “pour la durée de la guerre” au « 1er régiment étranger d’infanterie, en section hors rang » ; peut-être plus exactement au 1er régiment de marche de la Légion étrangère (à vérifier…). Mais, le 20 avril 1915, il est réformé n° 2, pour surdité, par la commission spéciale du Rhône.

Pendant les années suivantes de la Première Guerre mondiale, Henri Hasman est employé aux établissements Mors, 48 rue du Théâtre à Paris 15e.

Le 26 avril 1915, son frère Léon, 21 ans, mobilisé au 106e régiment d’infanterie, disparaît aux Éparges (Meuse). Il sera plus tard déclaré « tué à l’ennemi » ; “mort pour la France”.

En juin 1919, l’indépendance de la Pologne est reconnue par le “petit traité” de Versailles (Deuxième République) ; dès lors, les Hasman se voient reconnaître la nationalité polonaise.

Entre 1921 et 1926 (probablement avant…), Henri Hasman habite au 134 bis, avenue Victor-Hugo à Clamart. Il est artisan mécanicien et Marie est couturière (chez Petit ?).

Après l’Armistice et le Congrès de Tours de décembre 1920 ayant divisé la SFIO, Henri Hasman adhère au Parti communiste, section française de l’Internationale communiste (PC-SFIC), qui vient de se créer. Âgé d’une trentaine d’années, il devient secrétaire de la cellule du Petit-Clamart.

De mai 1922 au début septembre 1923, il travaille à la maison Guillaume, réparations d’automobile, 7 rue Alexandre Barbaroux à Clamart. Il se livrerait alors à de la propagande communiste auprès du fils du patron. Cependant la police française notera plus tard qu’il n’est pas signalé « comme ayant pris la parole dans les réunions organisées par les groupement extrémistes de la région parisienne ».

En septembre 1923, il quitte son emploi au prétexte de se rendre en province pour “raisons de santé”. En fait, il est invité à participer à un voyage en Union Soviétique. Sa délégation est reçue à la table de Staline, personnage qui lui déplait profondément. Au retour, à la fin décembre 1923, il déchire sa carte d’adhérent, ayant « vu des choses ne correspondant plus à ses idées de justice sociale » (selon son petit-fils Jacques Sergeff). Retournant voir son employeur, il lui déclare : « Pendant mon absence, des voisins ont raconté que j’étais en Russie. Or, c’est complètement faux. J’ai séjourné en province pendant quelques temps, puis j’ai voyagé avec un courtier automobile à l’étranger, notamment en Hollande et en Allemagne. »

Début janvier 1924, Henri Hasman retrouve un emploi d’ouvrier-mécanicien à la Maison Landuique, 147 rue de Paris à Clamart.

Dans cette période, la propriétaire de l’immeuble où il habite fait connaître aux Renseignements généraux de la préfecture de police, qui enquêtent à son propos parce que « signalé comme communiste », que celui-ci vit « en mésintelligence avec sa femme » ; « pendant son absence, une indiscrétion de cette dernière lui avait fait supposer que son locataire s’était rendu à Moscou ; néanmoins, elle croit plutôt que Hasman avait quitté son domicile pour des raisons intimes. »

Dans cette période, Henri Hasman est secrétaire de l’Union sportive ouvrière Sud au sein de la Fédération sportive du travail (FST). Il est élu secrétaire à la Commission féminine (sic) du bureau sportif au congrès de la FST qui se tient à Paris les 7 et 8 septembre 1924.

Par ailleurs, il est en instance de naturalisation, ayant versé les “droits de sceau”.

Selon son petit-fils, Jacques Sergeff, Henri Hasman devient – pendant un temps (?) – chef d’un atelier des usines Renault dans lequel vient travailler Alexandre Achourkine, russe blanc récemment immigré. Celui-ci lui présente les frères Piotr (né en 1896) et Vassili Minakoff (né en 1899). Tous les trois sont des cosaques du Don (natifs de Nowotcherkassk, Russie). Les deux frères ont combattu dans les armées contre-révolutionnaires après 1917 (Denekine, Wrangel) (Denekine, Wrangel). Le 24 octobre 1921 à Sidi Bel Abbès (Algérie colonisée), ils ont pris un engagement de cinq ans dans la Légion étrangère (1er régiment étranger). Ils ont alors changé de nom : Vassili devenant Nicolas Rosine et Piotr devenant Basile Sergeff. À l’issue de leur engagement, les deux frères étaient venus trouver du travail à Paris après avoir débarqué à Marseille.

Entre 1926 et 1929, Henri Hasman achète un garage à Dives-sur-Mer (Calvados – 14), ville où il emménage avec sa femme et sa fille.

Il y est suivi (?) par les trois Cosaques : Nicolas et Basile travaillent dans son atelier de mécanique (Nicolas Rosine est déclaré domicilié à Dives à partir du 12 mars 1932).

Les samedis 22 juin et 6 juillet 1929, paraissent successivement dans La Gazette Normande (Le Progrès), hebdomadaire de Dives, Cabourg, Houlgate et toute la région, deux articles polémiques qu’Henri Hasman a rédigé en se présentant comme membre du Club Sportif Divais et ex-secrétaire de la Fédération Sportive du Travail, exprimant son regret de la création de l’Union Divaise, moquant un “notable“ sportif local, et défendant la fusion des deux clubs de football de la petite commune

Le 26 octobre 1929, à Dives-sur-Mer (Calvados – 14), sa fille Claire, 19 ans, se marie avec Basile (Piotr/Pierre) Sergeff, 35 ans.

Au recensement de 1931 (clôt le 30 mai), Henri Hasman habite au 4 rue Foucher-de-Careil à Dives-sur-Mer, déclaré comme patron mécanicien. Le foyer familial abrite alors son épouse Marie, 39 ans, leur fille Claire, devenue comptable, Basile Sergeff, leur gendre, mécanicien dans l’atelier de son beau-père, Jacques Armand Alexandre Sergeff, leur petit-fils, né le 8 septembre 1930 à Dives, ainsi que Constantin Bochniakoff, né en 1900 à Kerson, pensionnaire, chauffeur, et Alexandre Achourkine, né le 14 avril 1901, pensionnaire, mécanicien.

À Dives-sur-Mer existe alors – entre autres – une petite communauté russe. Pendant ses loisirs, Basile Sergeff réalise des icônes pour la chapelle orthodoxe installée dans un baraquement en dur de la cité ouvrière située près du terrain de football ; entre les cités Blanches (façades) et Rouges (tuiles).

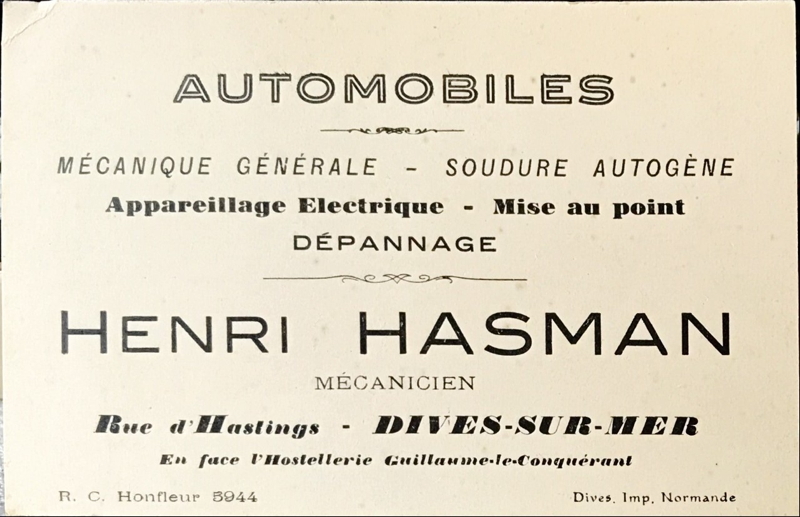

Le garage d’Henri Hasman est installé rue d’Hasting, à Dives, « en face » (?) de l’hostellerie Guillaume-le-Conquérant.

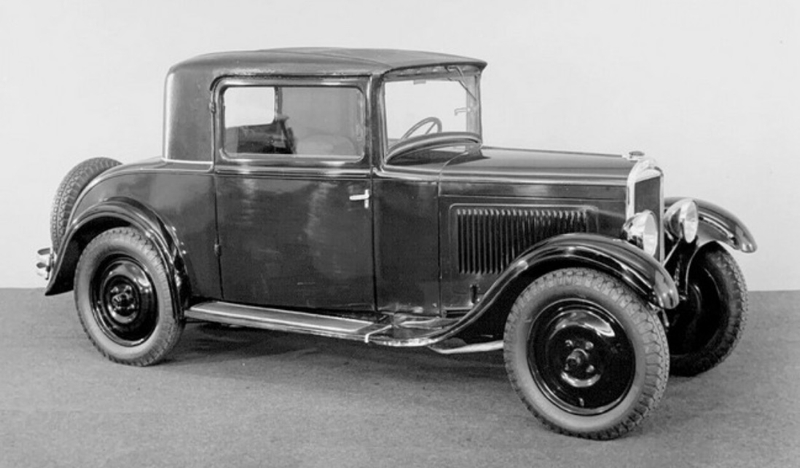

Un voisin Divais témoignera plus tard qu’Henri Hasman assure « l’entretien de la voiture de notre curé, le père Fernand Trolong ». Dans les années 1930-1931, il vend la première Peugeot 201 de Dives au vicaire de de la paroisse. « C’est dire les relations amicales de ce garagiste avec nos prêtres. »

Peugeot 201, modèle dit “coupé d’affaire” (à deux places), produit en 1929 ; il existe d’autres modèles, dont une berline quatre places. Droits réservés.

La mère d’Henri Hasman, Golda, décède le 2 juin 1933 au 10 rue des Royers, à Clamart, chez son petit-fils, Bernard Goldbaum.

Le 7 novembre 1933 le tribunal civil de Pont-L’Évêque (14) prononce le jugement de divorce entre Henri Hasman et son épouse. Le 14 décembre 1935, à Villemomble (Seine / Seine-Saint-Denis), Marie Leroi, 43 ans, se re-marie avec Alexandre Achourkine, 34 ans. Mais, au recensement de 1936, le nouveau couple est revenu habiter rue de la Gare à Dives-sur-Mer ! Alexandre Achourkine trouvera un emploi de chauffeur de car.

Dans cette période, la famille se désagrège et le garage d’Henri Hasman est en difficulté financière.

En 1936, sa fille Claire, son mari et leurs enfants Jacques et Pierrette habitent rue des Frères Lepaule, en face du passage à niveau, Basile Sergeff étant bientôt embauché à l’Électro de Dives-sur-Mer (peu avant la guerre, ils emménageront rue Pasteur à Cabourg, sur la rive gauche de la Dives). Son frère, Nicolas Rosine, ouvrier à l’Électro, habite alors rue Georges Landry prolongée, débouchant également à l’entrée de l’usine, marié à Lucienne, née en 1904 à La Tillée (?), père de Jeannine Pierrette Simonne, née le 7 décembre 1933 à Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer, entrée des usines de la Société générale d’électrométallurgie.

Carte postale, collection Mémoire Vive.

En 1936 et jusqu’au moment de son arrestation, Henri Hasmann est domicilié rue d’Hastings à Dives, alors pensionnaire chez Maurice Samson, un ami artisan mécanicien auquel il a revendu son garage et qui l’emploie comme ouvrier.

Selon le témoin Divais déjà cité, les politiques antisémites française et allemande se concrétisant de plus en plus sous l’Occupation, le garagiste et son ami Lehman de Cabourg décident et obtiennent de se faire baptiser.

Dans la nuit du 1er au 2 mai 1942, Henri Hasman est arrêté à son domicile par la police française. Inscrit comme Juif sur une liste d’arrestations exigées par la Feldkommandantur 723 de Caen à la suite du déraillement de Moult-Argences (Airan – 14) [1], il est conduit à la gendarmerie de Dives, puis passe par la Maison d’arrêt de Pont-L’Évêque le 3 mai, avec son ami Lucien Lehmann, de Cabourg, ainsi que Chaim et Henri Levinsky.

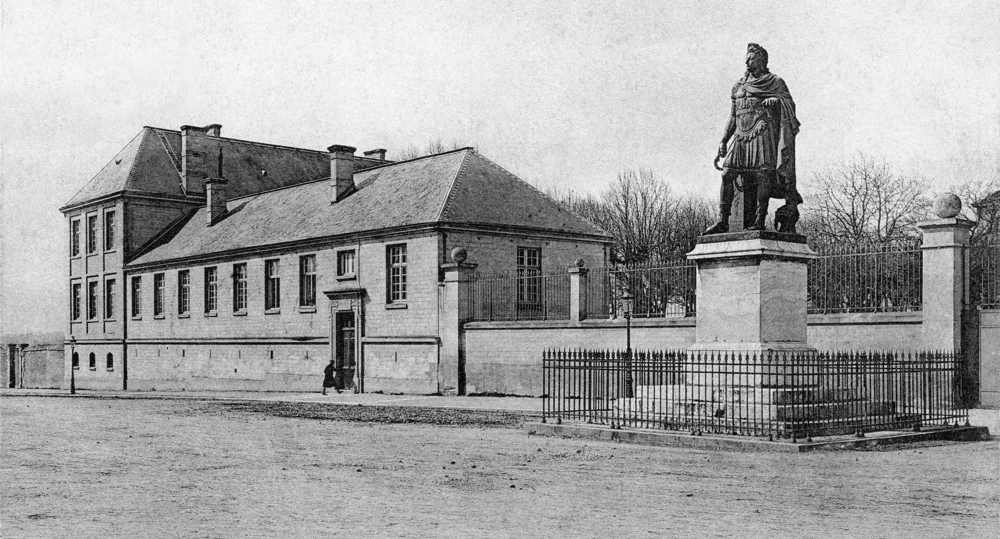

Le 4 mai, remis aux autorités d’occupation, il est au “petit lycée” Malherbe de Caen où sont rassemblés les otages du Calvados. Il fait partie du groupe de détenus conduits à la gare de marchandise de Caen pour être transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Ils y arrivent le 5 mai, en soirée. Henri Hasmann est très probablement interné dans le secteur “juif” du camp (camp “C”).

La caserne de Royallieu en 1957 ; au deuxième plan, alignés transversalement, les six grands bâtiments du quartier C.

Isolés par une clôture de barbelés, ils ont constitué le “camp juif” du 13 décembre 1941 au 6 juillet 1942.

Ensuite, ils ont servi au regroupement des détenus pour le prochain convoi en partance.

L’enceinte et les miradors du camp ont disparu (les deux hangars en bas à gauche n’existaient pas). Carte postale. Coll. Mémoire Vive.

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Les deux wagons à bestiaux du Mémorial de Margny-les-Compiègne,

installés sur une voie de la gare de marchandise d’où sont partis les convois de déportation.

Cliché Mémoire Vive 2011.

Le 8 juillet 1942, Henri Hasmann est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 46286 (aucune photo de détenu de ce convoi n’a été retrouvée après le matricule 46172).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Henri Hasmann.

Il meurt à Auschwitz le 27 juillet 1942, selon les deux registres du camp (appel, décès) ; trois semaines après l’arrivée de son convoi, âgé de 52 ans.

Le 26 août 1987 est inaugurée une stèle apposée par la municipalité de Caen sur la façade de l’ex-Petit Lycée, côté esplanade Jean-Marie Louvel, en hommage aux otages déportés le 6 juillet 1942, à la demande de David Badache, rescapé caennais du convoi.

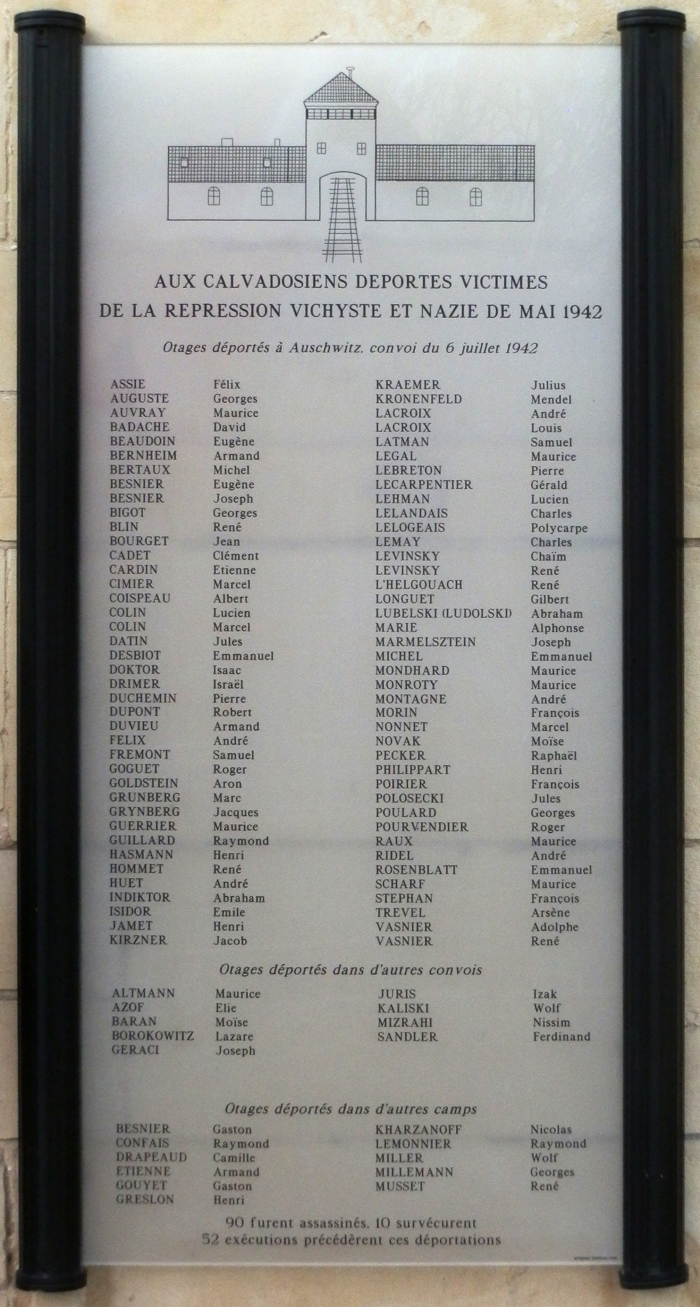

Le nom d’Henri Hasmann est inscrit sur la plaque commémorative dévoilée le 19 décembre 2008 sur le pignon de l’ex-Petit Lycée de Caen côté avenue Albert Sorel afin de rendre hommage à tous les otages calvadosiens déportés suite à la répression de mai 1942.

Dans le cimetière de Dives-sur-Mer, route de Lisieux, sur le monument déjà existant (en forme de “lanterne des morts”) dédié Aux victimes des camps de concentration nazis, le nom d’Henri Hasman a été ajouté (en 2013 ou avant).

Henri Hasmann est inscrit sur une des dalles, année 1942, du Mur des Noms au sein du Mémorial de la Shoah, au 17 rue Geoffroy-l’Asnier à Paris 4e.

À une date restant à préciser, Jacques Sergeff, petit-fils maternel d’Henri Hasman, rédige un carnet illustré par ses soins retraçant ses souvenirs de l’occupation et du débarquement allié dans le secteur de Dives-sur-Mer, où il se trouvait alors (voir sources). Page 11, il écrit : « … en avril 1942, mon grand-père maternel, qui habitait Dives-sur-Mer, fut arrêté par la police française de Vichy pour “activités terroristes” trois jours avant de passer en Angleterre. Il n’est jamais revenu… »

Notes :

[1] Le double déraillement d’Airan et les otages du Calvados : Dans la nuit du 15 au 16 avril 1942, le train quotidien Maastricht-Cherbourg transportant des permissionnaires de la Wehrmacht déraille à 17 kilomètres de Caen, à l’est de la gare de Moult-Argence, à la hauteur du village d’Airan, suite au déboulonnement d’un rail par un groupe de résistance. On compte 28 morts et 19 blessés allemands.

La locomotive du premier train ayant déraillé le 16 avril 1942.

Collection R. Commault/Mémorial de Caen.

In De Caen à Auschwitz, éditions Cahiers du Temps, juin 2001, page 11.

L’armée d’occupation met en œuvre des mesures de représailles importantes, prévoyant des exécutions massives d’otages et des déportations. Le préfet du Calvados obtient un sursis en attendant les conclusions de l’enquête de police. Mais, faute de résultats, 24 otages choisis comme Juifs et/ou communistes sont fusillés le 30 avril, dont deux à Caen.

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, un deuxième déraillement a lieu, au même endroit et par le même procédé. Un rapport allemand signale 10 morts et 22 blessés parmi les soldats. Ces deux déraillements sont au nombre des actions les plus meurtrières commises en France contre l’armée d’occupation.

Au soir du deuxième attentat – à partir de listes de communistes et de juifs (130 noms sur le département) transmises au préfet par le Feldkommandant – commence une vague d’arrestations, opérées par la police et la gendarmerie françaises avec quelques Feldgendarmes. Dans la nuit du 1er au 2 mai et le jour suivant, 84 hommes au moins sont arrêtés dans le Calvados et conduits en différents lieux de détention. Pour le commandement militaire allemand, ceux qui sont maintenu en détention ont le statut d’otage.

Tous les hommes désignés n’ayant pu être arrêtés, une autre vague d’arrestations, moins importante, a lieu les 7 et 8 mai. Le préfet du Calvados ayant cette fois-ci refusé son concours, ces arrestations d’otages sont essentiellement opérées par la Wehrmacht (Feldgendarmes).

Au total plus de la moitié des détenus de ce début mai sont, ou ont été, adhérents du Parti communiste. Un quart est désigné comme Juif (la qualité de résistant de certains n’est pas connue ou privilégiée par les autorités). Des auteurs d’actes patriotiques, proches du gaullisme, sont également touchés par la deuxième série d’arrestations.

Tous passent par le “petit lycée”, contigu à l’ancien lycée Malherbe (devenu depuis Hôtel de Ville), où ils sont rapidement interrogés.

Le 4 mai, 48 détenus arrêtés dans la première rafle sont transférés en train au camp de police allemande de Compiègne-Royallieu ; puis d’autres, moins nombreux, jusqu’au 9 mai (19 ce jour-là).

Les 8 et 9 mai, 28 otages communistes sont fusillés, au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine – 93) pour la plupart (trois à Caen). Le 14 mai, onze otages communistes sont encore fusillés à Caen.

La plus grande partie des otages du Calvados transférés à Compiègne sera déportée à Auschwitz le 6 juillet 1942 : 57 politiques et 23 Juifs (près de la moitié des otages juifs du convoi).

Sources :

![]() Son nom (prénom orthographié « Henrich ») et son matricule figurent sur la Liste officielle n°3 des décédés des camps de concentration d’après les archives de Pologne, éditée le 26 septembre 1946 par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, page 60.

Son nom (prénom orthographié « Henrich ») et son matricule figurent sur la Liste officielle n°3 des décédés des camps de concentration d’après les archives de Pologne, éditée le 26 septembre 1946 par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, page 60.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossier individuel des Renseignements généraux (77 W 331-155789).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossier individuel des Renseignements généraux (77 W 331-155789).

![]() De Caen à Auschwitz, par le collège Paul Verlaine d’Evrecy, le lycée Malherbe de Caen et l’association Mémoire Vive, éditions Cahiers du Temps, Cabourg (14390), juin 2001, notice biographique par Claudine Cardon-Hamet page 126.

De Caen à Auschwitz, par le collège Paul Verlaine d’Evrecy, le lycée Malherbe de Caen et l’association Mémoire Vive, éditions Cahiers du Temps, Cabourg (14390), juin 2001, notice biographique par Claudine Cardon-Hamet page 126.

![]() Cl. Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 65, 74, 362 et 407.

Cl. Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 65, 74, 362 et 407.

![]() Jean Quellien (1992), sur le site non officiel de Beaucoudray, peut-être extrait de son livre Résistance et sabotages en Normandie, paru pour la première fois aux éditions Charles Corlet en 1992.

Jean Quellien (1992), sur le site non officiel de Beaucoudray, peut-être extrait de son livre Résistance et sabotages en Normandie, paru pour la première fois aux éditions Charles Corlet en 1992.

![]() Claude Doktor, Le Calvados et Dives-sur-Mer sous l’Occupation, 1940-1944, La répression, éditions Charles Corlet, novembre 2000, Condé-sur-Noireau, page 151.

Claude Doktor, Le Calvados et Dives-sur-Mer sous l’Occupation, 1940-1944, La répression, éditions Charles Corlet, novembre 2000, Condé-sur-Noireau, page 151.

![]() Christine Le Callonec, présidente de l’association Un fleuve pour la liberté, la Dives, et membre du collectif Histoire et Mémoire, messages et documents joints (04-2025).

Christine Le Callonec, présidente de l’association Un fleuve pour la liberté, la Dives, et membre du collectif Histoire et Mémoire, messages et documents joints (04-2025).

![]() Site Mémoire Ouvrière, témoignages inédits des années 1930, Jacques Sergeff : https://www.memoireouvriere.fr/témoignages/années-1930/ ; https://www.calameo.com/read/00280381002d513a05e5b

Site Mémoire Ouvrière, témoignages inédits des années 1930, Jacques Sergeff : https://www.memoireouvriere.fr/témoignages/années-1930/ ; https://www.calameo.com/read/00280381002d513a05e5b

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 429 (16808/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 429 (16808/1942).

![]() MémorialGenWeb, fiche individuelle.

MémorialGenWeb, fiche individuelle.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 25-04-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.