Suzanne, Hélène, Joséphine, Clément naît le 18 août 1904 à Beuzeville-la-Grenier (Seine-Inférieure / Seine-Maritime [1] – 76), au domicile de ses parents, Paul Clément, 25 ans, « employé au chemin de fer de l’Ouest », et Marguerite Émilienne Simon, 20 ans, son épouse, tisserande jusqu’à son mariage. Suzanne a quatre frères, René, né en 1906, qui deviendra typographe, Lucien, né en 1909, qui deviendra forgeron (frappeur), Marcel, né en 1914, Pierre, né en 1932, et une sœur, Évelyne, née en 1929.

Le 23 août 1924 à Fécamp (76), Suzanne Clément épouse Louis Joseph Roze, 24 ans, né le 11 juillet 1900 à ??? Ils ont un fils (Michel, né à Fécamp le 14 juin 1929 ?), pupille de l’Assistance publique de la Marne, venu s’installer à Fécamp après la guerre où il a été mobilisé comme engagé comme engagé volontaire à 17 ans, ajusteur, domicilié (sic) à l’usine de la Société métallurgique de Senelle-Maubeuge (une succursale…).

Le 10 février 1926, avec Alida Delassalle, Suzanne Roze participe à la fondation du Syndicat unitaire du Textile de Fécamp, premier syndicat de l’habillement dans la région.

En 1927, Louis Roze obtient un emploi de chauffeur auto dans les services municipaux de la ville.

Le couple a un fils, Michel, né à Fécamp le 14 juin 1929.

En décembre 1928 et encore fin mars 1936, la petite famille Roze habite au 92 (ou 81) rue Arquaise (numérotation d’époque ?).

nscrite au Parti communiste à partir de 1935, Suzanne Roze multiplie les incidents qui lui valent plusieurs blâmes (selon le Maitron).

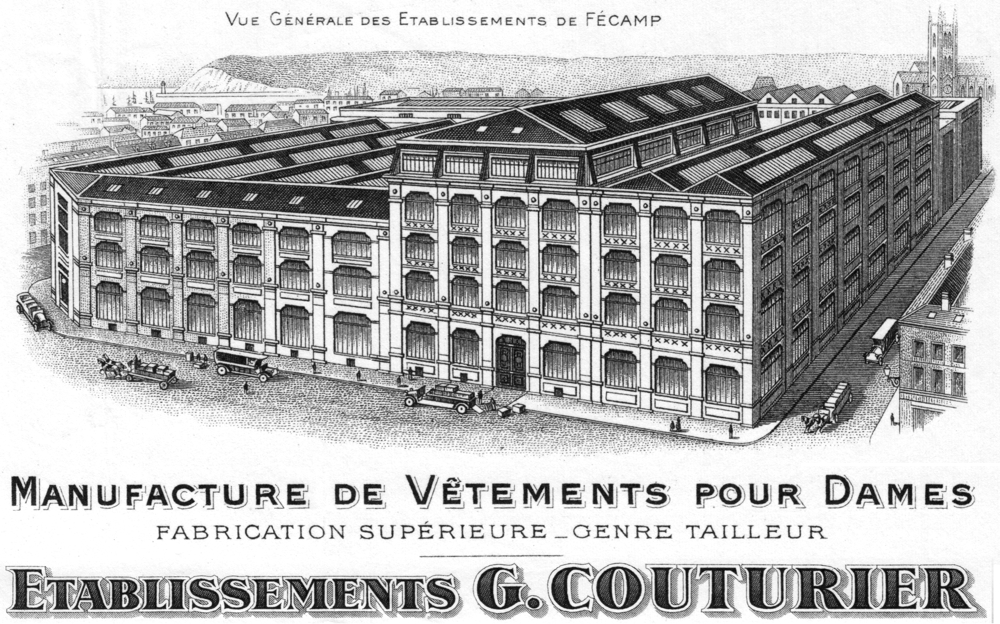

À une date restant à préciser, elle est embauchée comme couturière (ouvrière confectionneuse) dans les Établissements Gustave Couturier, sis au 3 rue Bailly, comptant plusieurs centaines d’ouvrières et appartenant au maire (réélu jusqu’en 1959).

Le 8 juin 1936, elle participe au déclenchement de la grève dans son entreprise. Des piquets de grève sont installés et le personnel occupe l’usine pendant quatre jours, les hommes assurant la garde de nuit. Le 11 juin, la grève se termine par la satisfaction de l’ensemble des revendications. Le syndicat est créé.

Suzanne Roze devient une militante très connue dans la ville. Elle est désigné comme Conseillère prud’homale.

Le soir du 12 janvier 1938, Suzanne Roze est “assesseur” au bureau provisoire constitué pour la réunion d’information organisée dans la salle des Halles de Fécamp par la section locale du Parti communiste, et ouverte seulement aux militants et sympathisants. André Pican, délégué de l’union régionale, représentant de la Seine-Inférieure au congrès d’Arles, en est le principal orateur et rappelle d’un côté les conquêtes sociales du Front populaire et de l’autre les conflits sociaux toujours en cours en raison de « la carence du patronat qui ne veut pas appliquer les conventions collectives ».

Le 30 novembre 1938, un mot d’ordre national de grève est lancé afin de défendre les acquis du Front populaire. Six ouvriers (dont cinq femmes) de l’entreprise Couturier y ayant participé sont licenciés, dont Alida et Suzanne, qui, inscrites sur la “liste rouge” du patronat, doivent s’inscrire au fond municipal de chômage. La seule entreprise où Suzanne Roze trouve ensuite de l’embauche est une sécherie de poissons où le travail est très dur. Quand, en prison, on lui demandera ce qu’elle faisait avant, elle répondra : « Je lavais les joues de morues » (ce qui peut avoir un double sens dans ce contexte) ; cette pêche était alors une des activités principales du port. Suzanne devient dirigeante du syndicat de l’Alimentation de Fécamp.

En août 1939, lors de la déclaration de guerre, trop connue à Fécamp où le parti communiste se regroupe clandestinement, Suzanne Roze doit partir pour le Havre, puis Rouen. Entrant en clandestinité sous la fausse identité de « Marie-Thérèse Hebert », elle laisse son fils chez sa mère, domiciliée au 25 rue de Rouen à Fécamp.

Le 3 octobre 1939, à la demande du commissaire de police de Fécamp, le Tribunal correctionnel du Havre la condamne, par défaut, à 18 mois d’emprisonnement et 1000 francs d’amende pour infraction au décret-loi du 24 juin 1939 (distribution de tracts communistes) ; une peine qu’elle n’exécute pas.

En 1940, lors de la mobilisation, son mari est classé dans l’“affectation spéciale” au titre de la Ville de Fécamp.

Le 22 février 1941, un arrêté déchoît Suzanne Roze de son mandat de conseiller Prud’homme pour n’avoir pas répudié publiquement et catégoriquement toute adhésion au Parti communiste, et toute participation interdite par le décret du 26 septembre 1939, en même temps que les conseillers prud’homme d’autres tribunaux du département.

Sous l’Occupation, agent de liaison, Suzanne Roze est également chargée de ravitailler les combattants de l’ombre qui n’ont pas de cartes d’alimentation. Solidement charpentée, elle exécute aussi des besognes exigeant une certaine force physique, une femme étant moins remarquée : transport de ronéo, de machine à écrire… (voir en bas de page le témoignage de Madeleine Dissoubray-Odru publié le 13 novembre 1946).

Dans le cadre d’une série de filatures commencées à Paris avec l’identification d’André Pican par des policiers de la brigade spéciale anticommuniste (BS 1), des noms, des adresses et des “passes” – par exemple l’une des deux moitiés d’une carte postale déchirée et dont chacun s’est vu remettre un bout – sont trouvés qui amènent les inspecteurs à poursuivre leurs investigations jusqu’à Rouen.

Le 20 février 1942, un policier muni d’un “passe” se présente comme un camarade clandestin à l’appartement où Madeleine Dissoubray a une “planque” sous un faux nom (« Duteurtre »), au 20, rue Montbret à Rouen.

Suzanne Roze a rendez-vous avec elle le même jour, à 16 heures dans les jardins de l’Hôtel de Ville. Elles reviennent ensemble place des Carmes, puis se séparent. Comme Suzanne Roze pousse une bicyclette, les inspecteurs craignent qu’elles leur échappent et l’arrêtent sans attendre. Elle résiste à tous les interrogatoires. Son alibi : « Je fais du marché noir et la viande que je transporte, en ce moment, sur le guidon de ma bicyclette, je l’apportais à cette cliente [Madeleine Dissoubray], que je ne connais pas ».

Dans sa poche (où lors d’une perquisition à son domicile clandestin), les policiers trouvent une lettre de sa mère « dans laquelle il était question d’un rendez-vous derrière le cimetière de Fécamp ».

Le lendemain 21 février, la 3e brigade de Police judiciaire intervient. Après une perquisition infructueuse de son domicile, amenée au commissariat de la ville pour interrogatoire, Marguerite Clément dit ne pas connaître les activités de sa fille. Néanmoins, elle désigne les époux Delasalle « comme ayant reçu la visite d’une militante communiste de Rouen », par l’intermédiaire de laquelle elle donne régulièrement à Suzanne des nouvelles de son fils. Chez les Delassalle, 13 passage Sautreuil, les inspecteurs ayant remarqué que la salle à manger a été transformée en chambre, arrêtent celui qui aurait dû venir y coucher, un ouvrier boulanger pressenti pour distribuer des tracts.

Le soir même, à minuit, Marguerite Clément, Alida et Robert Delassalle, et l’ouvrier boulanger sont amenés à Rouen par les enquêteurs. Des voisins recueillent le fils de Suzanne qui a douze ans. Le boulanger sera relâché deux jours plus tard.

La mère et la fille sont transférées à Paris, emprisonnées à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e). Madame Clément en est libérée en juillet 1942, retourne à Fécamp et reprend son petit-fils.

Photographiée le 17 mars 1942 par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la préfecture de police.

Suzanne Roze ne se remettra pas des circonstances de ces arrestations, se reprochant d’avoir gardé cette lettre, et reprochant à sa mère d’être à l’origine de l’arrestation d’Alida Delasalle.

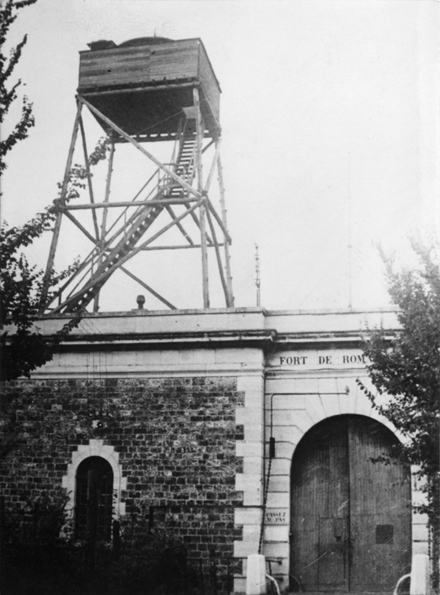

Le 24 août, Suzanne Roze est transférée au camp allemand du Fort de Romainville, sur la commune des Lilas [2] (Seine / Seine-Saint-Denis), avec vingt-quatre futures “31000” arrêtées dans la même affaire, parmi lesquelles Madeleine Dissoubray, Alida Delasalle, Germaine Pican (arrêtée à Paris)…

L’unique entrée du Fort de Romainville (Haftlager 122), surplombée par un mirador.

© Musée de la résistance nationale (MRN), Champigny-sur-Marne (94).

Suzanne Roze y est enregistrée sous le matricule n° 683.

Là, elle apprend que son mari a engagé une procédure de divorce, lequel sera prononcé peu après.

Physiquement épuisée par les années de clandestinité, par les mois de prison, elle est brisée moralement.

Le 22 janvier 1943, Suzanne Roze est parmi les cent premières femmes otages transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »). Le lendemain, un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille.

Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

Les deux wagons à bestiaux du Mémorial de Margny-les-Compiègne,

installés sur une voie de la gare de marchandise d’où sont partis les convois de déportation.

Cliché Mémoire Vive 2011.

Dès le voyage, Suzanne Roze est victime de dysenterie.

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL [3] Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II) par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Suzanne Roze y est probablement enregistrée sous le matricule 31681, suivant une correspondance possible avec le registre d’écrou du fort de Romainville. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, les “31000” sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart d’entre elles sont amenées à pied, par rang de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie de la police judiciaire allemande. La photo de Suzanne Roze n’a pas été retrouvée.

Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz avant l’évacuation du camp en janvier 1945.

Réalisé le 3 février 1943, le portrait d’immatriculation de cette détenue a disparu.

C’est peut-être aussi le moment où elles sont inscrites dans les fichiers du camp : Suzanne Roze s’y déclare sans religion (« Glaubenslos »).

Le 12 février, la plupart des “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où se trouvent quelques compagnes prises à la “course” du 10 février. Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Le Block 26, en briques, dans le sous-camp B-Ia ; perspective entre les châlits.

La partie inférieure, au ras du sol, est aussi une “couchette” où doivent s’entasser huit détenues.

Les plus jeunes montent à l’étage supérieur, où il est possible de s’assoir.

Photo © Mémoire Vive.

Un jour, les camarades de Suzanne Roze la cachent parce qu’elle n’a plus la force de travailler. L’ayant découvert, un SS la roue de coups. Le lendemain, elle est admise au Revier [4] où elle meurt quelques jours plus tard, le 1er mars 1943.

Avant de mourir, elle dit à Alida Delassalle : « Jure-moi que si tu rentres, tu ne feras rien contre ma mère, il faut qu’elle élève mon fils ».

En avril 1943, l’administration du camp d’Auschwitz envoie un avis de décès à la mairie de Fécamp :

Police de Sécurité allemande – Le Havre 22 avril 1943.

S.D Kommando Le Havre – sous préfecture du Havre.

Épouse Suzanne Roze, née Clément – 81, rue Arguerite, à Fécamp.

La sus-nommée a été arrêtée à Rouen le 20-2-42 et transférée plus tard en Allemagne en raison de la procédure en cours. Suivant la communication qui nous parvient des autorités compétentes d’Allemagne, Madame Roze est décédée des suites d’une gastro-entérite le 1er mars 1943 à 10 h 35. Vous êtes prié d’informer le mari de la défunte à l’adresse ci-dessus avec les précautions d’usage. Veuillez rendre compte à nos services de la suite donnée à cet avis.

Wiergert – Chef p. i. de la police de sûreté. sd Kommando Le Havre.

Transmis Mairie de Fécamp le 30-4-1943.

Le 23 février 1948, Michel Roze, fils de Suzanne, remplit et signe un formulaire du ministère des Anciens combattants pour demander l’apposition de la mention “mort pour la France” sur l’acte de décès de sa mère déportée.

Le 14 janvier 1951, à Fécamp, Michel Roze, complète et dépose un dossier de demande du titre de déportée résistante au nom de sa mère.

Le 15 avril 1955, il meurt à vingt-cinq ans, frappé d’embolie alors qu’il essaie de séparer des jeunes gens qui se battent (en lien avec un meeting du Parti communiste à Fécamp ?). La fille de celui-ci, Jocelyne, naît en mai suivant.

La carte DR de Suzanne Roze est remise à Madame Jeanne Lecroq (veuve de Michel remariée ?), mère de Jocelyne Roze, fille de Michel, domiciliée au 25 rue de Rouen en juin 1958.

La mère de Suzanne, Émilienne Clément, décède le 6 novembre 1955 à Fécamp.

Notes :

[1] Seine-Maritime : département dénommé “Seine-Inférieure” jusqu’en janvier 1955.

[2] Les Lilas : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne” (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[3] KL : abréviation de Konzentrationslager (camp de concentration). Certains historiens utilisent l’abréviation “KZ”.

[4] Revier , selon Charlotte Delbo : « abréviation de Krakenrevier, quartier des malades dans une enceinte militaire. Nous ne traduisons pas ce mot que les Français prononçaient révir, car ce n’est ni hôpital, ni ambulance, ni infirmerie. C’est un lieu infect où les malades pourrissaient sur trois étages. », in Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1967, p. 24. Le terme officiel est pourtant “hôpital” ; en allemand Häftlingskrakenbau (HKB), hôpital des détenus, ou Krakenbau (KB). Dans Si c’est un Homme, Primo Lévi utilise l’abréviation “KB”.

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 255-257.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 255-257.

![]() Louis Eudier (45523), listes à la fin de son livre Notre combat de classe et de patriotes (1939-1945), imprimerie Duboc, Le Havre, sans date (1977 ?).

Louis Eudier (45523), listes à la fin de son livre Notre combat de classe et de patriotes (1939-1945), imprimerie Duboc, Le Havre, sans date (1977 ?).

![]() Archives départementales de Seine-Maritime, site internet, archives en ligne : registre d’état civil de Beuzeville-la-Grenier (4e 12935), année 1904, acte n° 27 (vue 23/36) ; registres d’état civil d’Allouville-Bellefosse, année 1883 (4e 06267), acte n° 52 (vue 28/41) et année 1903 (4e 06268), acte n° 53 (vue 26/30).

Archives départementales de Seine-Maritime, site internet, archives en ligne : registre d’état civil de Beuzeville-la-Grenier (4e 12935), année 1904, acte n° 27 (vue 23/36) ; registres d’état civil d’Allouville-Bellefosse, année 1883 (4e 06267), acte n° 52 (vue 28/41) et année 1903 (4e 06268), acte n° 53 (vue 26/30).

![]() Courriel de Manuel Martin adressé à Marion Quény en février 2007.

Courriel de Manuel Martin adressé à Marion Quény en février 2007.

![]() Notice sur le site du Maitron en ligne : https://maitron.fr/roze-suzanne-nee-clement-suzanne-helene-josephine/

Notice sur le site du Maitron en ligne : https://maitron.fr/roze-suzanne-nee-clement-suzanne-helene-josephine/

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 22-05-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k23549336/f1.item.zoom

L’Avenir Normand du mercredi 13 novembre 1946, pages 1 et 2

Dans la nuit sombre de l’occupation – J’ai revu la maison où s’imprimait « L’Avenir » clandestin, par Madeleine Dissoubray

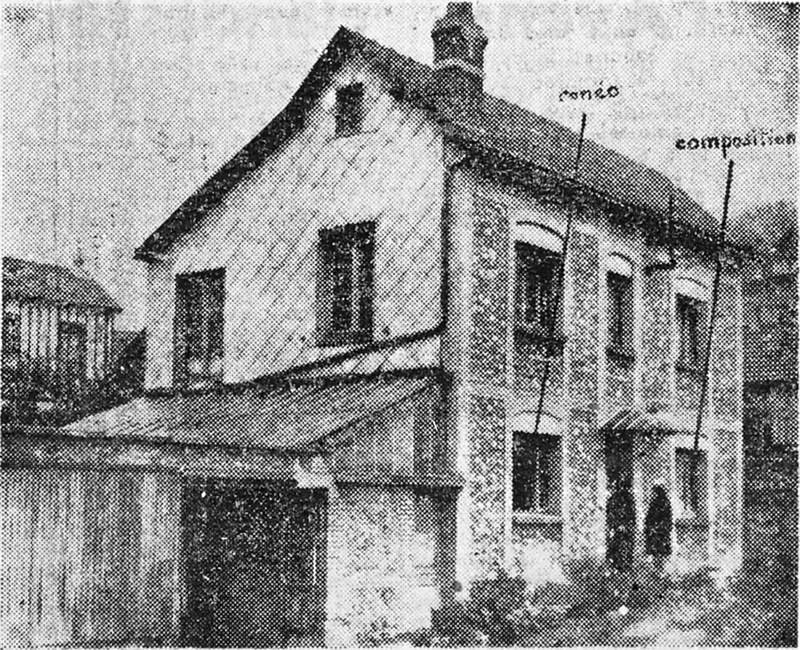

Je suis allée revoir la maison qui abrita, fin 1941-début 1942, l’imprimerie clandestine de « L’Avenir Normand ».

Le cœur battant, j’ai monté la rude côte de la rue Sœur-Marie-Ernestine, presque à la limite entre à Rouen et Darnétal. Au détour du chemin, j’ai revu la maison… tellement pareille, avec son jardin nu en ces jours d’automne, comme il l’était de notre temps faute de soins.

J’ai tiré sur la petite cloche, dont le timbre m’a replongée plus vivement dans le passé.

Légende : Ce fut cette maison de la banlieue rouennaise qui abrita un moment l’impression clandestine de » L’Avenir ». Les flèches indiquent où se faisant la composition et où se trouvait la « Ronéo » de secours.

J’aurais voulu de toutes mes forces retarder le moment où une silhouette étrangère s’encadrerait dans la porte. Déjà, j’imaginais le pas pressé de Suzanne Clément, le reproche avec lequel elle m’accueillait toujours les soirs d’hiver : « Sacré bon sang, vous serez contents quand j’aurai les cheveux tout blancs. C’est l’heure du couvre-feu. » Charles s’avançait déjà pour prendre ma bicyclette, car c’était ainsi dans notre chez-nous. Tout le monde s’empressait autour de l’attardé qui rentrait… On était si heureux tous les soirs de se retrouver, après les risques de la journée…

– Et André ?…

– Déjà là… Viens vite te chauffer.

Et, la main dans la main, Suzanne et moi…

Mais une petite fille vient m’ouvrir. Elle me regarde avec étonnement, me conduit auprès de ses parents.

Timide, embarrassée, j’explique le but de ma visite. J’ai tellement peur qu’on ne me laisse pas entrer, tellement peur qu’on ne comprenne pas pas mon émotion. Mais les nouveaux habitants sont très sympathiques. Simplement, ils m’ouvrent les portes, me questionnent sur ce passé qu’ils ignoraient.

LE PLACARD AUX REVOLVERS

Tout est pareil… À droite, derrière la porte, le petit placard où étaient nos revolvers, deux gros Colt américains, trois 7-65, les boîtes de cartouches, pour la défense en cas de besoin. Ils avaient bien failli servir une fois. Très tôt, un matin de décembre, deux Feldgendarmes allemands recherchaient un homme. Ils avaient sonné chez nous. Suzanne était allée voir. Charles et moi, cachés derrière la porte d’entrée, nous attendions le résultat des pourparlers, la main crispée sur le revolver.

Les caractères d’imprimerie étaient encore sur la table, nous venions de passer la nuit à composer. Il ne fallait pas qu’ils entrent : l’imprimerie, le journal, l’arme la plus précieuse de notre Parti, personne ne pouvait y toucher tant que quelqu’un vivrait ici.

Les deux gendarmes allemands étaient repartis grâce au sang-froid de Suzanne qui rentrait en souriant.

LA COMPOSITION

Voici maintenant la cuisine. Un poêle confortable a remplacé notre misérable fourneau qui chauffait mal. C’est là que nous composions toute la nuit : Charles, André Pican et moi, alignant un à un les caractères, calculant au millimètre pour la mise en page. À côté de la table était le petit lit de camp où nous dormions une ou deux heures à tour de rôle, enroulés dans le vieux pardessus d’André.

C’est dans cette pièce aussi que nous avons réveillonné la veille de Noël. Maigre repas, c’est vrai : on ne pouvait pas faire mieux. Mais il y avait une bouteille de vin et des huitres, un vrai luxe ! Et surtout la joie d’être ensemble dans cette maison qui était notre foyer, un nid chaud pour nous autres, les illégaux, traqués tout le jour par la police et les Allemands. Yvonne Dumond était avec nous ce soir-là. André avait chanté, il avait rit de son bon rire sonore. Avec attendrissement, il avait parlé de Germaine et de ses filles, et nous avions tous pensé aux jours heureux où nous reverrions les nôtres…

LA CAVE OÙ S’IMPRIMAIT L’AVENIR

Je m’enfonce maintenant dans l’escalier qui conduit à la cave. Voici le compartiment obscur où se trouvait la presse, entre les murs épais qui en étouffaient le bruit. Charles, silhouette mince et voûtée, actionnait cette presse et, à côté de lui, s’entassaient les piles de « L’Avenir Normand » et de « La Vérité », journal de la section de Rouen.

C’est dans cette intervalle, entre les parois doubles du mur, que s’empilaient les documents précieux.

Avant de partir, j’ouvre encore une porte. Là se trouvaient les machines à écrire et la Ronéo de Suzanne, qui partait chaque matin, une remorque pleine derrière sa bicyclette, distribuer tracts et journaux dans les environs et expédier des valises bourrées à la gare.

CEUX QUI FIRENT L’AVENIR

– Où sont maintenant tous vos camarades, me demande la nouvelle propriétaire de la maison ?

Hélas, la répression a durement frappé dans nos rangs.

Yvonne Dumont dirige maintenant à Paris l’Union des Femmes Françaises.

Les autres sont morts. Les nazis nous ont fusillé André Pican. Ils nous ont fusillé aussi Valentin Feldman, dont les articles clairs et précis fustigeaient les Allemands et collaborateurs.

Arrêtée en même temps que moi, Suzanne Clément est morte dans d’affreuses souffrances en déportation à Auschwitz.

Charles, de santé fragile, épuisé par les longues nuits de veille, est mort tuberculeux, avant d‘avoir pu jouir de la victoire finale.

Mais notre « Avenir Normand » vit toujours. Il a bravé l’ennemi, criant la vérité à la face des Allemands et collaborateurs, glissé sous les portes, répandu dans la rue par les hardis diffuseurs de notre presse clandestine.

Avec le même courage, il dit toujours la vérité, libre de toute entrave, fier de son glorieux passé auquel s’attachent des noms comme ceux d’André Pican et de Valentin Feldman.

Madeleine DISSOUBRAY.

Rue Sœur-Marie-Ernestine à Rouen, à la limite de Darnétal, habitée alors par Suzanne Clément (pas identifiée au sol en avril 2025 avec le logiciel Plan d’Apple).