Simonne (sic) Noyer naît le 13 juin 1921 au 89 rue Grande à Évreux (Eure), chez ses parents, Claude Noyer, 31 ans, alors homme d’équipe aux Chemins de fer de l’État (plus tard chef de manœuvre), et de Fleure Jeanne Marie Huly, 20 ans, son épouse. Simone a une sœur plus jeune, Odette, née en 1926 à Évreux.

Malgré ses parents qui souhaitent qu’elle fasse des études, Simone quitte l’école communale d’Évreux après le certificat et commence à travailler comme femme de chambre.

Plus tard, la famille est domiciliée au 18 rue Edouard Feray à Évreux.

Le 30 juillet 1938 à Évreux, âgée de 17 ans, Simone épouse Noël François Julien David, 25 ans, orphelin de la Première Guerre mondiale adopté par la Nation en 1920, ouvrier métallurgiste affilié à un syndicat proche du Parti socialiste ; pour lequel c’est un mariage en secondes noces. Noël David veut partir s’installer dans les colonies et suit des cours par correspondance pour acquérir les connaissances nécessaires. Mais, un an après leur mariage, la guerre éclate.

Noël David est mobilisé. Simone retourne chez ses parents. Son mari est fait prisonnier.

Malade, il est renvoyé dans son foyer au début de 1941. Les David louent un appartement dans un “garni”, rue Thiers au Petit-Quevilly, dans la banlieue rouennaise (Seine Inférieure / Seine-Maritime).

Noël David pense toujours aller aux colonies : on lui offre un poste à Madagascar où il serait chef de plantation. Les David quittent le Petit-Quevilly, mettent leurs affaires chez un parent, s’installent dans un meublé au 8 ter, boulevard du Jardin-l’Évêque à Évreux, et font leurs préparatifs : passeports, démarches. Ils achètent des malles.

En attendant [?], Noël David travaille comme courtier pour un agent immobilier, chez qui son épouse occupe aussi un petit emploi aux écritures (dactylo).

En décembre 1941, il entre en contact avec le Parti communiste clandestin. Suivant des consignes données par la direction parisienne, il met en place le comité local du Secours populaire [1] d’Évreux, qu’il dirige dès sa création, recueillant des fonds pour assister financièrement les familles de militants communistes emprisonnés. Les parents de Simone, qui vivent à deux pas, ne se doutent pas des activités clandestines du couple.

Le 15 février 1942, lors d’un vaste coup de filet opéré à Paris par la brigade spéciale anticommuniste (BS 1) à la suite d’une série de filatures commencées avec l’identification d’André Pican, des noms, des adresses et des “passes” – par exemple l’une des deux moitiés d’une carte postale déchirée et dont chacun s’est vu remettre un bout – sont trouvés chez Félix Cadras, conduisant les inspecteurs à poursuivre leurs investigations jusqu’en province.

Le 24 février, un inconnu se fait accueillir chez les David en leur présentant un “passe”. Le soir même, ceux-ci ont des invités à dîner – les deux beaux-frères de Noël, Jean Buée et Roger Lefebvre, plus un ami, Henri Aubergier – pour une réunion clandestine du Secours populaire. Ayant assisté à la rencontre, le nouveau venu sort… puis revient avec des policiers : c’est un inspecteur de la BS1 en mission depuis Paris.

Au cours de la perquisition, un paquet de tracts, caché sous le matelas, échappe aux regards. Odette, la jeune sœur de Simone ira les chercher le lendemain pour les brûler

Tous les convives sont emmenés à la préfecture d’Évreux. Simone est relâchée deux jours plus tard. Son père lui conseille de fuir, mais elle y renonce pour protéger sa famille, qui risquerait d’être arrêtée par mesure de représailles.

Le 27 février, convoquée la préfecture, elle s’y rend.

Simone, Noël David et leurs camarades sont emmenés à Paris tout de suite, emprisonnés au dépôt (la Conciergerie, sous le Palais de Justice).

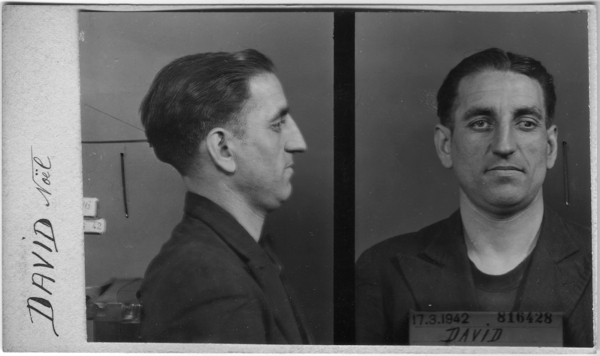

Photo anthropométrique prise le 17 mars 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police (APP), Paris.

Photo anthropométrique prise le 17 mars 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police (APP), Paris.

Le 30 avril, Simone est conduite au quartier allemand de la Maison d’arrêt de la Santé, au secret.

Le 24 août, elle est transférée au camp allemand du Fort de Romainville, sur la commune des Lilas [2] (Seine / Seine-Saint-Denis), avec vingt-quatre futures “31000” arrêtées dans la même affaire, parmi lesquelles les Normandes Madeleine Dissoubray, Suzanne Roze, Germaine Pican (arrêtée à Paris)…

Simone David y est enregistrée sous le matricule n° 657.

Le 21 septembre 1942, Noël David est parmi les quarante-cinq otages qui sont fusillés au fort du Mont-Valérien à Suresnes (Seine / Hauts-de-Seine) en représailles des actions de la résistance armée communiste [3]. Roger Lefebvre – l’un des beaux-frères – est fusillé en même temps. L’épouse de celui-ci, convoquée à la préfecture pour apprendre que son mari a été exécuté, se suicide en rentrant chez elle. Henri Aubergier est également exécuté. Seul Jean Buée, l’autre beau-frère, est relâché parce qu’il est père de huit enfants… pour mourir dans un accident quelques semaines plus tard.

Le 22 janvier 1943, Simone David est parmi les cent premières femmes otages transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »). Le lendemain, un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites en camion à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille.

Les deux wagons à bestiaux du Mémorial de Margny-les-Compiègne,

installés sur une voie de la gare de marchandise d’où sont partis les convois de déportation.

Cliché Mémoire Vive 2011.

Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL [4] Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Simone David est enregistrée sous le matricule 31658. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, les “31000” sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart d’entre elles sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie de la police judiciaire allemande : vues de trois-quart avec un couvre-chef, de face et de profil (la photo d’immatriculation de Simone David a été retrouvée, puis identifiée par des rescapées à l’été 1947).

Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Le 12 février, la plupart des “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où se trouvent quelques compagnes prises à la “course” du 10 février. Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Ayant contracté le typhus, Simone David est admise au Revier [5] de Birkenau.

C’est là qu’elle meurt, le 7 avril 1943, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher).

En août 1944, sa marraine, arrêtée en 1943 et déportée au KL Ravensbrück y rencontre des rescapées du convoi des “31000”. C’est par elles qu’elle apprend la mort de Simone. Elle l’annonce aux parents quand elle rentre à Évreux le 2 mai 1945.

Notes :

[1] Le Secours populaire : En 1926 est créé le Secours rouge international, qui se veut être la « Croix-Rouge du peuple », avec une « section française » à laquelle participent les communistes, les antifascistes, des intellectuels de renom tels Henri Barbusse, Romain Rolland… L’association organise la solidarité à l’égard des prisonniers et déportés. Dès cette période, elle développe des activités sociales destinées aux enfants démunis : colonies de vacances, aide aux enfants des chômeurs… En 1936, l’association change de nom et devient le Secours populaire de France et des colonies. Les fondateurs affirment leur volonté de réunir au sein de l’association des gens de cœur « de toutes opinions, de croyance et de non-croyance ». Considérée comme affiliée à la IIIe Internationale, l’association est dissoute en 1939. De nombreux responsables départementaux du Secours populaire de France et des colonies ont été fusillés ou sont morts en déportation. (source Wikipedia)

[2] Les Lilas : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne” (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[3] Les fusillades du 21 septembre 1942, au Mont Valérien et au camp de Souge : Le 16 septembre 1942, la Sipo-Sd, qui a pris en charge la politique des otages initiée par le haut commandement militaire, décide d’organiser des fusillades massives en représailles de plusieurs attentats organisés par la résistance armée contre les forces d’occupation depuis le 11 août précédent, date des dernières exécutions. Au moment de la décision, le nombre de « victimes expiatoires » (Sühnepersonen) est fixé à quatre-vingt-quatre selon un barème multipliant par deux le nombre des militaires allemands tués ou blessés lors de ces actions. La région parisienne ne disposant pas d’autant d’otages fusillables, il est décidé de prendre des hommes détenus à Bordeaux (deuxième grande ville de la zone occupée) soit pour les conduire au Fort de Romainville, camp d’otages, soit pour les exécuter au camp de Souge ; c’est la deuxième solution qui sera retenue pour des raisons de “sécurité”. Avant même les exécutions, le Docteur Horst Laube, responsable de la section II-Ju de la Sipo-SD en France, considère qu’il « ne serait pas recommandé de fusiller tout de suite tous les otages disponibles à Paris, afin qu’à l’avenir dans les cas imprévus, on puisse trouver à Paris des otages à tout moment ». Entre temps, le 17 septembre à 21h55, la résistance armée frappe le grand cinéma Rex réservé aux troupes d’occupation (Deutsches Soldatenkino), faisant deux morts et dix-neuf blessés. Dans la mesure où le principe en avait déjà été fixé, la fusillade de Souge n’est pas une conséquence directe de l’attentat du Rex, mais celui-ci augmente le nombre d’otages désignés et c’est surtout à Bordeaux que sera trouvé le complément. Le 18 septembre, Karl Oberg, chef supérieur des SS et de la police allemande en France depuis mai 1942, entérine les propositions : « J’ordonne en représailles l’exécution de 116 Français dont 70 à Bordeaux et 46 à Paris. » L’avis affiché précise : « …lesquels ont été trouvés coupables d’activités anti-allemandes ou communistes ». Henri Aubergier, né le 17 août 1916 à Rouen, célibataire, charbonnier domicilié au Petit-Quevilly, et Roger Lefebvre, né le 17 mars 1914 à Rouen, manœuvre, domicilié au 12, rue Auguste-Quéroult à Rouen.

[4] KL : abréviation de Konzentrationslager (camp de concentration). Certains historiens utilisent l’abréviation “KZ”.

[5] Revier , selon Charlotte Delbo : « abréviation de Krakenrevier, quartier des malades dans une enceinte militaire. Nous ne traduisons pas ce mot que les Français prononçaient révir, car ce n’est ni hôpital, ni ambulance, ni infirmerie. C’est un lieu infect où les malades pourrissaient sur trois étages. ». In Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1967, p. 24. Le terme officiel est pourtant “hôpital” ; en allemand Häftlingskrakenbau (HKB), hôpital des détenus, ou Krakenbau (KB). Dans Si c’est un Homme, Primo Lévi utilise l’abréviation “KB”.

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 80-81.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 80-81.

![]() Frédéric Couderc, Les RG sous l’occupation : quand la police française traquait les résistants, Olivier Orban, Paris 1992, page 83.

Frédéric Couderc, Les RG sous l’occupation : quand la police française traquait les résistants, Olivier Orban, Paris 1992, page 83.

![]() Serge Klarsfeld, Le livre des otages, Les éditeurs français réunis, Paris 1979. les otages de Bordeaux (20.9.1942), pages 174 à 179, et 233 à 235, fiche allemande, page 210.

Serge Klarsfeld, Le livre des otages, Les éditeurs français réunis, Paris 1979. les otages de Bordeaux (20.9.1942), pages 174 à 179, et 233 à 235, fiche allemande, page 210.

![]() Liste des photos d’Auschwitz « identifiées de camarades non rentrées », Après Auschwitz, bulletin de l’Amicale, n°17 septembre-octobre 1947, page 3.

Liste des photos d’Auschwitz « identifiées de camarades non rentrées », Après Auschwitz, bulletin de l’Amicale, n°17 septembre-octobre 1947, page 3.

![]() https://maitron.fr/david-noel-francois-julien/, notice DAVID Noël, François, Julien, par Jean-Pierre Besse (2008-2025).

https://maitron.fr/david-noel-francois-julien/, notice DAVID Noël, François, Julien, par Jean-Pierre Besse (2008-2025).

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 16-05-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).