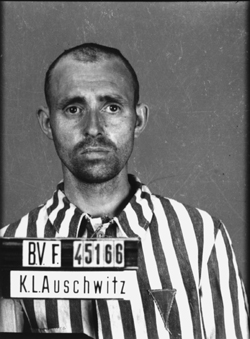

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oswiecim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Roger, Léon, Léopold, Allou naît le 6 juillet 1910 à Marcelcave (Somme – 80), fils de Léon Louis Allou, 25 ans, berger, et de Claire Marie Madeleine Opron, 22 ans, domiciliés au lieu-dit le Carrefour. Roger a un frère plus jeune, Robert, né en 1911 à Marcelcave.

En novembre 1911, ils habitent à Lamotte-en-Santerre (Lamotte-Warfusée en 1974). Ils s’y marient le 13 janvier 1912.

L’année suivante, ils sont à Bayonvillers (80).

Le 1er août 1914, son père, est rappelé à l’activité militaire par le décret de mobilisation générale et rejoint le 320e régiment d’infanterie comme soldat de 2e classe. Le 11 juin 1916, dans le sous-secteur des Carrières, bois de Vaux-Chapître, à Vaux-devant-Damloup, Louis Allou est « tué à l’ennemi » ; du 6 au 12 juin, l’essentiel des pertes du 320e RI est dû à des bombardements (89 tués, 271 blessés, 11 disparus). Déclaré “Mort pour la France”, Louis Allou sera décoré de la Médaille militaire à titre posthume le 6 décembre 1920.

Le 13 mars 1920 à Lamotte, Madeleine se remarie avec Joseph Zénobe Gambier, 31 ans, manouvrier. Ensemble, ils ont un fils, Jean Gambier, né en 1920. En 1921, la famille habite rue d’Amiens à Lamotte.

À une date et en un lieu restant à préciser, Roger Allou épouse Marie, Joséphine, Rabache. Ils ont deux enfants : Léone, née le 25 novembre 1933, et Jacques, né le 25 mars 1936, tous deux en un lieu restant à préciser.

Le 30 août 1937, Roger Allou entre à la Compagnie du Nord comme manœuvre à l’essai. En novembre suivant, il passe aide ouvrier. Début 1938, son entreprise fusionne avec d’autres au sein de la SNCF [1]. En août, Roger Allou y est affilié comme aide-ajusteur.

Au moment de l’arrestation du chef de famille, celle-ci est domiciliée au 21 bis, rue de Rivery ou au 80, rue du Tour-de-Ville (Paul-Vaillant-Couturier) [2] à Camon, agglomération d’Amiens (80).

Roger Allou est alors ouvrier ajusteur au dépôt SNCF d’Amiens, sur le réseau de la région Nord.

- Façade de la gare d’Amiens dans les années 1920.

Carte Postale. Collection Mémoire Vive.

A l’été 1940, Camon est limitrophe de la ligne de démarcation de la “zone rouge” (ou “zone interdite”) de la région Nord instaurée par l’occupant et où l’on n’accède qu’avec un Ausweis.

Le 8 mai, Roger Allou est arrêté par la police allemande à la suite d’un double sabotage effectué dans la nuit du 30 avril au 1er mai ayant notamment immobilisé la grue de relevage (32 tonnes) du dépôt. Il est écroué à la Maison d’arrêt d’Amiens « à la disposition des autorités allemandes » et fait partie des treize cheminots du dépôt SNCF gardés en représailles. Dans une notice individuelle réalisée après coup, le commissaire central d’Amiens indique : « N’a jamais attiré sur lui l’attention (…) notamment du point de vue politique ».

Le 10 juin, ils sont dix cheminots du dépôt d’Amiens (dont neuf futurs “45000”) [3] à être transférés au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise – 60), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag122 – Polizeihaftlager).

Au cours du mois de juin 1942, Roger Allou est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Ayant passé la nouvelle frontière, il s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… puis la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Roger Allou est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45166 (sa photo d’immatriculation a été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

- Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le « camp souche ».

« Arbeit macht frei » : « Le travail rend libre »

Carte postale. Collection mémoire Vive.

Il meurt à Auschwitz le 18 septembre 1942, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), alors qu’a lieu une grande sélection des “inaptes au travail” à l’intérieur du camp à la suite de laquelle 146 des “45000” sont inscrits sur le registre des décès en deux jours (probablement tués d’une piqûre intracardiaque de phénol ou gazés [4]).

En février 1946, Henri Peiffer, de Villerupt (57), rescapé du convoi, atteste de son décès.

La mention “Mort pour la France” est apposée en marge des registres d’état civil.

Après la guerre, le Conseil municipal de Camon donne le nom de Roger Allou à une rue de la commune située le long de la Somme, à proximité des hortillonnages.

Le 23 août 1945, le Conseil municipal de Camon décide la pose, à l’intérieur du cimetière, d’une stèle portant l’« Hommage de la population de Camon à ses morts dans la Résistance », sur laquelle sont inscrit les noms de Roger Allou, de Clovis Dehorter, et de huit autres Camonois.

Le nom de Roger Allou est également inscrit sur le monument de la Gare du Nord à Paris (intitulé ?).

À titre posthume, Roger Allou reçoit la médaille de Combattant volontaire et la Croix de Combattant de la Libération.

Notes :

Sources :

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 63 et 74, 150 et 153, 379 et 393.

Hervé Barthélémy, association Rail et Mémoire (journal Notre Métier, de novembre 1946).

Témoignage de Roger Allou, son petit-fils (05-2007).

Site internet de la Ville de Camon, 50e anniversaire de la libération des camps (2005).

Site internet de Gabriel Devianne.

Site Les plaques commémoratives, sources de mémoire (aujourd’hui désactivé – nov. 2013), photo de Jacques Fouré.

Archives départementales de la Somme, Amiens : correspondance de la préfecture sous l’occupation (26w592).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 22 (31624/1942).

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; relevé dans les archives (01-2009).

Base de données des archives historiques SNCF ; service central du personnel, agents déportés déclarés décédés en Allemagne (en 1947), de A à Q (0110LM0108).

Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, page 66).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 18-04-2021)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.