Armande Richier, née le 1er novembre 1916 à Lahaymeix (Meuse), domiciliée à Soissons (Aisne), morte à Auschwitz, au camp de femmes de Birkenau au 1er semestre 1943.

——————————

Armande RICHIER. Musée de la Résistance et de

la Déportation de l’Aisne à Tergnier. CD 02.

Droits réservés.

Luce, Armande Aimée Marguerite Richier naît le 15 novembre 1916 à Lahaymeix, petit village agricole et forestier de 67 “ménages” situé à 40 km au sud de Verdun (Meuse), fille benjamine de Victor Richier, 53 ans, instituteur de l’école communale, veuf d’un premier mariage au cours duquel il a eut trois enfants, et de Marguerite Cardinet, 37 ans, son épouse, ménagère, avec laquelle il a quatre autres enfants : Lucien, Gabriel, né le 26 septembre 1906, André, Jacques, né le 11 août 1909, Odette, Madeleine, Jeanne, née le 18 août 1911, et Armande, tou.te.s à Lahaymeix.

En 1926, ils habitent une maison située rue Bellevue (?).

Au recensement du 31 mars 1931, après que Victor, le père, ait pris sa retraite d’instituteur, les Richier sont installés à Verdun, avenue de Troyon (voie sans numérotation, quartier n° 13) : Lucien, 24 ans, est agent technique des Contributions directes (André, 21 ans, est absent, achevant son service militaire…).

Victor Richier décède le 1er novembre 1933, âgé de 70 ans. Lucien, aîné des enfants du deuxième mariage, 26 ans, semble alors prendre la place de chef de famille.

En 1935, Lucien adhère au Parti communiste, ayant alors une activité “à la base”.

Au recensement du 1er avril 1936, Marguerite Richier et ses enfants vivent toujours à la même adresse. Lucien, 29 ans, est alors géomètre à la mairie de Verdun. André, 27 ans, est comptable pour le “Génie militaire”. Odette, 24 ans, et Armande (Luce), 19 ans, ne déclarent aucune profession…

Le 28 mars 1939, Lucien Richier déclare habiter au 2, place Saint-Médard à Soissons (Aisne – 02), vivant avec sa mère Marguerite et ses deux sœurs ; ils sont peut-être venus s’installer dans cette ville afin de se rapprocher de la famille du défunt époux de Marguerite, en l’occurrence Marie Denise Richier, mariée avec Pierre Gut, mais peut-être aussi parce que Lucien y a trouvé un emploi.

André reste à Verdun.

Situer avec certitude le domicile de la famille Richier est problématique. Derrière une esplanade herbeuse, le n° 2 de la place Saint-Médard désigne aujourd’hui (2025) un portail en bois ouvrant sur un enclos ceint de murs. À l’intérieur de cet espace, deux bâtiments sont accolés à l’allure de granges, avec des parois de planches et des toits de tuiles. Sur une vue aérienne prise en 1950 (I.G.N.), ces bâtisses semblent être les seules constructions présentes dans la parcelle. Plus tard seulement (2003) est visible une sorte de long préfabriqué sans étage…

Odette est – ou a été – coiffeuse (cependant, lors de son interrogatoire, elle se déclarera sans profession…).

La famille Richier, pendant une saison froide.

De gauche à droite : André, Lucien, Odette, Armande et leur mère, Marguerite.

Date et lieu inconnus.

Collection Didier Gut. Droits réservés.

Le 25 août 1939, peu avant l’entrée en guerre, André est rappelé à l’activité militaire et rejoint le 18e Génie le 28 août.

En septembre 1939, Lucien Richier (34 ans) est également rappelé et affecté à la 2e compagnie du Train.

Le 7 mai 1940, lors de l’invasion allemande, Marguerite, Odette et Armande fuient Soissons pour Sainte-Marie-sur-Mer, près de Pornic (Loire-Inférieure/Loire-Atlantique). Le 17 juin, elles sont à Rennes (Ille-et-Vilaine) lors du bombardement des gares de triage, alors que des trains de réfugiés et de militaires stationnent près de convois de munitions. Elles rentrent à Soissons au début août 1940.

Armande devient – ou est déjà – [date inconnue…] institutrice de l’enseignement public à Billy-sur-Aisne, à six kilomètres de leur domicile.

Comment a-t-elle obtenu ce poste ? Suite à une formation suivie avant-guerre dans une école normale d’institutrices ? Ou recrutée sans formation professionnelle initiale, mais en possédant le Brevet élémentaire (BE), avec un statut précaire de « remplaçante » (auxiliaire révocable à tout moment), devant enseigner pendant plusieurs années avant de pouvoir éventuellement obtenir un « certificat d’aptitude pédagogique (CAP) » et donc sa titularisation ? Recrutement rendu possible parce que des postes ont été ouverts en raison des nombreux instituteurs mobilisés (puis fait prisonniers de guerre) ?

Puis (quand ?), Armande est affectée à l’école primaire du petit village de Dommiers, au sud-ouest de Soissons, à treize kilomètres de leur domicile. Après sa classe, il semble qu’elle rentre au 2, place Saint-Médard ; très certainement en vélo.

Le 16 août 1940, Lucien Richier est démobilisé à Grenoble, et se retire d’abord au 195 rue de Crimée (Paris 19e), chez Marie Pauline Lallement, 59 ans, célibataire sans enfant, femme de ménage, native elle aussi de Lahaymeix, amie de sa mère et ancienne élève de son père. De retour à Soissons, Lucien est surveillant de travaux aux Ponts et Chaussées (jusqu’à sa “plongée” en clandestinité, début 1942).

Démobilisé sans avoir été fait prisonnier, André rejoint sa famille à Soissons le 30 août. Pendant un temps, il s’occupe de réparation de postes de TSF (“télégraphie sans fil” ; radio « familiale”) et de « constructions » (?) à Soissons, notamment pour ses proches (famille Gut). Le 15 janvier suivant, il rentrera à Verdun pour y retrouver son emploi de radio-technicien.

Début 1941, Lucien Richier trouve le contact avec le Parti communiste clandestin à Soissons. Un responsable régional lui confie d’abord la distribution de tracts dans la ville. Par la suite, il se voit confier la responsabilité d’une section locale.

En janvier 1942, André Beck, un militant clandestin, est désigné comme nouveau responsable régional du PC et s’installe à Soissons. Il entre en contact avec Lucien Richier. Vers le mois de février, Beck (« Louis”) se présente chez les Richier pour rencontrer Lucien, lequel est absent. Il discute alors un moment avec Odette. Apprenant que celle-ci était sympathisante communiste, il lui propose de travailler pour le Parti clandestin, ce qu’elle accepte. Plus tard, Odette présente “Louis” à sa mère Marguerite, comme étant son fiancé (peut-être simplement pour justifier la venue régulière de celui-ci, puis ses propres sorties nocturnes…).

Selon des archives de police allemandes et françaises, Odette Richier assure des “liaisons” et le transport de tracts, puis participe à des sabotages, notamment sur des écluses afin d’entraver les transports de marchandises vers l’Allemagne.

Charlotte Delbo écrira plus tard qu’Armande a rejoint sa sœur au sein du “Front national” [1]. D’après l’autrice, leur mère, Marguerite « est au courant de ce qu’elles font et les aide ». Cette affirmation correspond certainement à la réalité, car Lucien (début 1941), puis Odette (février 1942), sont particulièrement actifs dans la clandestinité, et ils accueillent, voire hébergent au domicile familial d’autres militants comme André Beck, Edmonde Chaumeil (mai 1942)…

Le 10 juin, Lucien ayant appris qu’il était recherché par la police, entre en clandestinité après avoir quitté son domicile légal – et familial – de Soissons. Prenant la fausse identité de « Luc Richard », il réorganise alors la section de Saint-Quentin.

Puis, début septembre, André Beck envoie Lucien à Paris afin d’y prendre en charge la répartition du matériel de propagande destiné à la région Nord-Est de la France (PR1 bis ; Laon, Saint-Quentin, Soissons, Bar-le-Duc, Verdun, etc.), en remplacement du militant qui assurait cette fonction. À une autre extrémité de cette filière, Odette Richier réceptionne « du matériel de propagande communiste » envoyé depuis Paris par son frère.

Le 16 octobre 1942, Odette accompagne André Beck en mission clandestine sur la route nationale de Soissons à Villers-Cotteret ; sur le porte-bagage de leurs bicyclettes, ils transportent des paquets de tracts. Des membres de la Sipo-SD (“Gestapo”) circulant en voiture repèrent les cyclistes, les rattrapent et les arrêtent. Conduite au siège de la Sipo-SD (ou à la Kommandantur), Odette Richier est identifiée, puis escortée chez elle.

Seule à la maison, Marguerite Richier est arrêtée aussitôt.

Dans son école de Dommiers, Armande est prévenue (téléphone, cycliste ?) que les Allemands sont chez sa mère et qu’il ne faut pas rentrer. Elle répond : « Je ne laisserai pas Maman seule. » Elle est prise elle aussi.

Charlotte Delbo écrira que – lors de la perquisition opérée immédiatement au domicile familial – les policiers allemands trouvent « ronéo, machine à écrire, stencils, papier, et l’adresse des deux frères qui ne viennent que rarement à Soissons ». Cependant, dans un rapport ultérieur, daté du 9 février 1943, le commissaire de police de Sûreté de la 21e brigade régionale à Saint-Quentin, qui a « obtenu [de la Sicherheitpolizei de la ville] que les personnes appréhendées soient mises à disposition du service afin que je puisse procéder à leur interrogatoire », écrira : « Richier Armande et sa mère, Richier née Cardinet Jeanne [sic] n’apparaissent pas, au cours de l’enquête, avoir participé à l’activité de leur fille et sœur Odette Richier. Il semble que toute l’action se soit déroulée à leur insu. » Pourquoi le SD aurait-il caché à la police française l’existence d’un matériel compromettant trouvé à leur domicile ?

Après les bureaux du SD [de Soissons ?], la mère et les deux filles Richier sont emprisonnées à Saint-Quentin, dans le secteur allemand de la Maison d’arrêt, dite l’Hôtel des Quatre Boules, boulevard Richelieu ; comme la famille Gigand, de Saint-Bandry (02), appartenant au même réseau.

Selon la mémoire familiale, Guy Thomain, un jeune détenu originaire de Crouy (02), emprisonné un temps sur dénonciation calomnieuse et affecté à la distribution de nourriture, a alors l’occasion d’entrer en contact avec les dames Richier à plusieurs reprises. Selon son témoignage ultérieur, Odette est interrogée avec violence pendant plusieurs jours et ramenée en cellule très “éprouvée” ; les interrogatoires étant plus “cléments” pour Armande et Marguerite.

Les 20 et 23 octobre, à la suite des interrogatoires et perquisitions, une douzaine de personnes appartenant au réseau d’André Beck sont arrêtées à Soissons, Saint-Bandry, Ressons-le-Long et Saint-Quentin par la Sipo-SD de cette ville. Parmi celles-ci : Justin Eloy, Alphonse Gigand, Sophie Gigand née Richet, Jean Émile Gigand, Andrée Gigand, de Saint-Bandry (02).

Le 22 octobre, André Richier (33 ans), leur fils et frère, est arrêté par la Sipo-SD à son domicile, un hôtel au 7 rue des Petits-Frères à Verdun et amené à Saint-Quentin (02) pour y être interrogé. Dans son rapport de février 1943, le commissaire Chevalier écrira : « Quant à Richier André, rien n’a permis de l’inculper d’activité communiste et sa déclaration paraît sincère » (à cette date, celui-ci a déjà été déporté, le 24 janvier, par les “Autorités Allemandes”).

Ainsi, la police allemande ne semble pas avoir signalé d’aveux de la part de Marguerite, Armande et André…

Le 26 octobre 1942, dix jours après l’arrestation des dames Richier, le Chef du Service de Sureté et du Service de Sécurité dans le ressort du Commandement Militaire en France (IV A I – 6534/92) – Sipo SD, “Gestapo” – écrit à la direction des Renseignements généraux (RG) de la préfecture de police à Paris pour lui demander « d’effectuer des recherches utiles et, s’il est rencontré, d’arrêter » Lucien Richier, « communiste terroriste » (sic). Sa sœur Odette, arrêtée « avec un communiste dont on ne connaît pas encore le nom (…) a donné (des) indications au sujet de son frère, de qui elle a reçu du matériel de propagande communiste ». Lucien Richier « viendrait environ toutes les deux semaines à Paris (19e) chez la concierge Guillot, 195 rue de Crimée, pour y retirer du matériel de propagande communiste. (Il) travaille avec une femme Paulin (…) Attention lors de l’arrestation : porte probablement une arme à feu ! » (re-sic).

En vérité, si l’adresse est correcte, le concierge n’est pas impliqué.

Le 12 novembre suivant, après quelques jours de surveillances et de filatures, Lucien Richier est arrêté par quatre inspecteurs de la brigade spéciale anticommuniste (BS1) des RG, à cette adresse, celle du domicile de Marie Pauline Lallement, qui l’héberge en alternance avec des nuits passées en hôtel.

Le 12 novembre suivant, après quelques jours de surveillances et de filatures, Lucien Richier est arrêté par quatre inspecteurs de la brigade spéciale anticommuniste (BS1) des RG à cette adresse, celle de sa vieille amie Pauline Lallement, qui l’hébergeait en alternance avec des nuits passées en hôtel.

Ainsi, au cours d’une sorte de “flagrant délit”, alors qu’il est seul dans le petit appartement de Pauline Lallement, absente, Lucien Richier est « trouvé assis à sa table de travail et muni de nombreux documents ayant trait à son activité clandestine » : compte-rendus de dépenses journalières, de situation hebdomadaires et mensuelles ; divers documents lui permettant d’organiser l’expédition de colis ou de caisses de tracts imprimés à Paris vers la région PR1bis (Nord-Est), notamment des adresses de livraison, dont des gares SNCF, avec des noms de correspondants souvent fictifs, destinataires des récépissés d’envoi, etc.

Interpellé sommairement, Lucien Richier reconnaît être chargé par le Parti communiste clandestin d’envoyer dans la région Nord-Est de la France des caisses contenant différents tracts.

Conduit dans les locaux des RG à la préfecture de police, où il est longuement interrogé, il fait part – entre autres – qu’il a été informé de l’arrestation de sa sœur Odette. Ultérieurement, il déclarera avoir été informé de l’arrestation de « toute sa famille » par “Gabriel” [?], son responsable.

Le 21 novembre, onze personnes pris·es dans cette même affaire – dont Lucien Richier et Pauline Lallement – sont inculpé.es d’infraction au décret du 26 septembre 1939 (propagande en faveur de la IIIe Internationale), et conduit·es au Dépôt à la disposition du procureur de la République.

Le 22 novembre, Lucien Richier est écroué à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e). Pauline Lallement est écrouée à la Maison d’arrêt pour femmes de la Petite-Roquette (Paris 11e).

————–

Le 15 janvier 1943 – à quelques jours du départ du convoi pour Auschwitz -, les femmes Richier et Gigand sont transférées depuis le quartier allemand de la prison de Saint-Quentin au Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis), premier élément d’infrastructure du Frontstalag 122, gardé par la Wehrmacht. Armande y est enregistrée sous le matricule n° 1442, sa sœur Odette sous le n° 1441, et leur mère Marguerite sous le n° 1445 (Sophie et Andrée Gigand ont reçu les n° 1443 et 1444). Toutes sont assignées à la salle 203 bis.

Sur leurs formulaires d’enregistrement, les deux sœurs désignent leur oncle Pierre Gut, rue de Vailly à Soissons, comme personne à prévenir. Toutes trois ont peu de temps pour s’y faire connaître de leurs co-détenues…

Lors de leur courte détention en cet endroit, les dames Richier sollicitent de leur famille de Soissons l’envoi d’un colis alimentaire… dont elles n’accuseront pas réception.

Le fort de Romainville, vue du côté nord.

À l’intérieur de l’enceinte, on distingue le haut du bâtiment de caserne.

Carte postale oblitérée en 1915. Collection Mémoire Vive.

À la même date, 15 janvier, André Richier est directement transféré au camp allemand de Royallieu (Frontstalag 122) à Compiègne (Oise).

Si Odette est clairement visée par la répression en raison de ses activités avérées de propagande anti-allemande et de sabotage, Armande, Marguerite et André ont probablement été désignés pour la déportation en application de l’avis allemand du 10 juillet 1941 [2], élargissant les représailles aux parents proches (Sühneperson).

Le 22 janvier 1943, cent premières femmes otages sont transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne, leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 21.1 Nach Compiègne uberstellt » (transférée à Compiègne le 21.1). Le lendemain, Marguerite, Armande et Odette Richier font partie du deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept du quartier pour femmes de l’établissement pénitentiaire de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police).

Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le lendemain matin, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à pied à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes – parmi lesquels André Richier – ont été entassés la veille.

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes (dont André) sont dirigés sur le KL Sachsenhausen, tandis que ceux des femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir.

Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, les détenues sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Aucun document d’Auschwitz sauvegardé ni aucun témoignage de rescapée ne précise sous quels matricules les dames Richier y ont été enregistrées. Cependant, par comparaison de photos du camp restées sans attribution avec des portraits civils réalisés avant-guerre, il apparaît qu’Armande a reçu le numéro 31843, sa sœur Odette le 31847 et leur mère Marguerite le numéro 31840 ; rapprochement qui s’accorde à peu près avec trois matricules parmi les derniers attribués aux futures déportées lors de leur enregistrement au fort de Romainville [3].

Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oswiecim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Identifiée sous réserve par comparaison avec un portrait civil.

Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie : vues de trois-quart, de face et de profil.

La mère, Marguerite Richier, meurt le 16 février 1943, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), qui indique pour cause mensongère de sa mort « décrépitude, faiblesse due à l’âge » (Altersschwäche) ; elle a 63 ans. Plusieurs de ses camarades du convoi pensaient qu’elle aurait pu être prise à la « course » du 10 février et mourir au Block 25, l’antichambre de la mort [3].

Marguerite RICHIER, née Cardinet.

Photographiée à Auschwitz-I le 3 février 1943, et identifiée par sa cousine Pierrette Gut.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Armande Richier meurt très vite à Birkenau, supposément en mars 1943 ; aucune rescapée n’a pu témoigner en quelles circonstances, aucune archive n’a été retrouvée (très probablement parmi celles détruites au moment de l’évacuation du complexe concentrationnaire en janvier 1945). Elle a 27 ans.

Sa sœur Odette meurt à Birkenau le 7 avril 1943, d’après l’acte de décès du camp (Sterbebücher) qui indique pour cause, très probablement mensongère, de sa mort une septicémie avec phlegmon (« Sepsis bei Phlegmone »). Aucune rescapée n’a pu témoigner en quelles circonstances. Elle a 31 ans.

Odette RICHIER

Photographiée à Auschwitz-I le 3 février 1943, et identifiée par sa cousine Pierrette Gut.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Arrivé au KL Sachsenhausen le 25 janvier 1943, André Richier est affecté au Kommando Heinkel, puis il sera transféré le 20 juillet 1944 au KL Buchenwald, d’où il est dirigé sur le Kommando Leipzig-Thekla ou “Emil”, créé en mars 1943.

Le 14 octobre 1943, Lucien Richier comparaît devant la Section spéciale de la Cour d’appel de Paris parmi huit coïnculpés du même réseau central de propagande. Lui-même est condamné à deux ans de prison et 1200 fr d’amende (recevant la peine la plus longue).

Le 29 octobre suivant (1943), objet d’un mandat d’arrêt pour activité communiste, Lucien Richier est « transféré à Saint-Quentin », réclamé par le Parquet siégeant dans la ville (« pour y être interrogé sur son activité dans cette région »), ou remis au « S.D. » [?] selon sa version ultérieure.

Il y reste détenu six mois…

Le 25 avril 1944, il est ramené à la Maison d’arrêt de la Santé (en raison d’une nouvelle procédure judiciaire ou afin finir de purger sa peine en détention française ?).

Le 17 août suivant, il est libéré par les « organisations de la Résistance » lors de l’insurrection parisienne. Il revient habiter chez Pauline Lallement au 195 rue de Crimée.

Le 12 avril 1945, depuis Wassy (Haute-Marne), Jeanne Toussaint, née Richier, fille de la première épouse de Victor, écrit au maire de Soissons pour lui demander d’effectuer des recherches concernant le sort de Marguerite, Odette et Armande (suite non connue).

Le 23 mai 1945, André Richier a été rapatrié en France, gravement atteint par une tuberculose contractée dans les camps. Dès son retour, il est hospitalisé à l’hôpital Bichat, 170 boulevard Ney (Paris 18e), où il subit un pneumothorax.

Les deux frères apprennent la mort de leur mère et de leurs sœurs par les rescapées du convoi, membres de l’Amicale d’Auschwitz.

Au recensement de 1946, André est enregistré avec son frère Lucien chez Pauline Lallement, rue de Crimée ; tous deux sont désignés comme « amis » de la locataire en titre.

Puis André est envoyé au sanatorium de Davos (Suisse), où il reste jusqu’en janvier 1947. Il sera titulaire d’une pension d’invalidité à 100 %, tout effort physique lui étant interdit.

Lucien Richier prend sur lui de compléter tous les dossiers d’homologation de résistance des membres de sa famille : il semble qu’il ait alors décidé de surévaluer leurs responsabilités (excepté concernant Odette, dont l’activité est attestée par forces de répression allemandes et françaises). S’agit-il d’établir un “mur protecteur” de “résistancialisme” familial, lui-même se déclarant le “chef” de ce groupe au sein du « C.O.R. » [?].

À l’appui des dossiers qu’il remplit, Lucien fait établir un certificat pour chacune et chacun avec des bilans d’activité dont il “suggère” manifestement le contenu. Ainsi, rédigeant une “attestation” le 20 octobre 1948, à Paris, Fernand Vigne – mandaté par l’ancien Comité Militaire National des FTPF auprès de sa Commission de contrôle – certifie qu’Armande, « attachée à l’état-major régional (?) département de l’Aisne pour le recrutement dans les milieux intellectuels ; institutrice, (…) a rédigé et diffusé des tracts spécialement conçus à cet effet ; a obtenu plusieurs adhésions, notamment d’instituteurs qu’elle a organisé dans les rangs des FTPF… [Francs-tireurs et Partisans Français] »

Le 30 mars 1946, Madeleine Dechavassine (matr. n° 31639), devenue secrétaire générale de l’Amicale d’Auschwitz (et des camps de Haute-Silésie), sous l’égide de la Fédération Nationale des Déportés et Internés Patriotes (FNDIRP), s’appuyant sur son propre témoignage et celui de Christiane Charua (« Cécile », matr. n° 31650), signe un certificat attestant qu’Armande Richier est morte au camp d’Auschwitz. Le 12 avril suivant, sur un papier à en-tête de l’Assemblée Nationale constituante, Marie-Claude Vaillant-Couturier (matr. n° 31685), députée, signe un certificat attestant sur l’honneur « avoir connu Mesdames Marguerite, Odette et Armande Richier » à Auschwitz-Birkenau où elle sont décédées « des suites d’une maladie contractée au camp ».

Le 26 septembre 1950, à Paris 14e, André Richier (41 ans) se marie avec Suzanne Bardou, née le 11 janvier 1914 à Mezy-Moulins (02), 36 ans, institutrice, résistante, adhérente au Parti communiste et à l’Union des femmes françaises (U.F.F.).

Ils auront deux enfants (dont une fille ; à préciser…).

Le 21 février 1951, un dossier d’homologation de grade F.F.I. que Lucien a complété à Paris pour Armande reçoit le tampon de validation du commandant de la subdivision de Laon, puis l’avis (supposé favorable) de la commission départementale, paraphé de trois signatures le 23 septembre suivant.

Le 28 décembre 1953, Lucien Richier remplit un formulaire du ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre [ACVG] de demande d’attribution du titre de Déporté résistant pour chacune de ses sœurs, Armande et Odette. Puis les dossiers sont suivis par son frère André Richier, qui habite alors au 19, avenue de la Porte de Vanves, à Paris 14e.

Le 29 septembre 1955, André Richier se voit délivré pour lui-même par le ministère des ACVG une carte de “Déporté-Résistant” ; il habite alors au 16 rue Decrès à Paris 14e.

Le 4 novembre 1963, le ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre décide d’attribuer le titre de Déporté Résistant à Armande Richier à titre posthume (“Morte pour la France”), ainsi qu’à Odette.

Le 15 juillet 1974, Lucien Richier décède à Créteil (Val-de-Marne), âgé de 67 ans. Il semble qu’aucun “statut” officiel ne soit venu reconnaître son activité de résistance…

Suzanne Richier, épouse d’André, décède le 29 septembre 1989 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). André décèdera le 4 janvier 2005 à Paris 20e, âgé de 95 ans.

Sur le monument aux morts de Soissons, situé près de la cathédrale – « À Soissons immortelle – à ses enfants tombés glorieusement pour la Patrie » -, ont été ajouté les noms de Marguerite, Armande (sous son premier prénom, Luce) et Odette Richier, décédées à « Oswiecim, Pologne ».

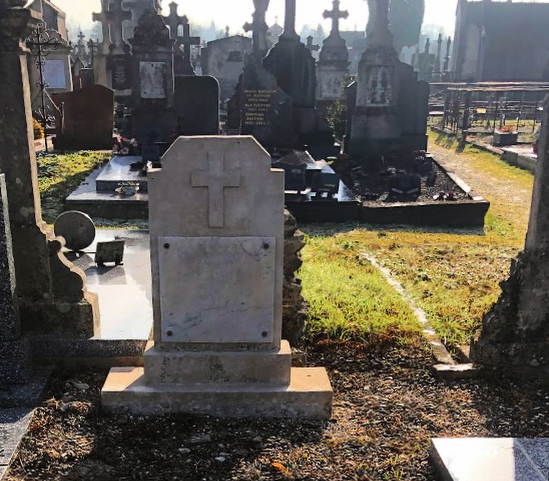

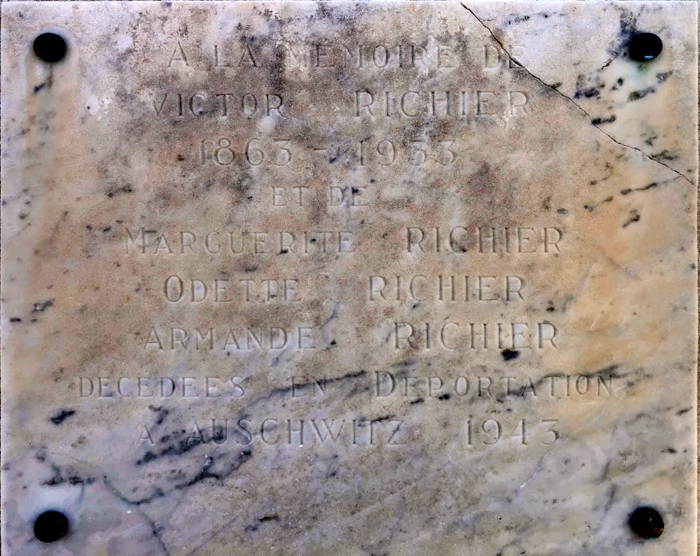

À Verdun, dans le cimetière du Faubourg-Pavé, une plaque de marbre apposée sur une stèle-cénotaphe “rassemble” la famille : « À la mémoire de Victor Richier, 1863 – 1933 -, et de Marguerite Richier, Odette Richier, Armande Richier, décédées en déportation à Auschwitz 1943 ».

Le nom d’Armande Richier – orthographié « RICHIR Luce » (de son premier prénom à l’état civil) ! – est inscrit parmi les morts 1939-1945 sur le monument commémoratif de l’IUFM (école normale d’instituteurs) de Laon, avenue de la République (initialement érigé en 1899).

Le 3 février 1995, à Lahaymeix, a été inauguré un monument placé devant l’église, un bas-relief du sculpteur François Davin évoquant trois silhouettes entravées : « Cette stèle a été érigée à la mémoire de Marguerite Richier et de ses deux filles Odette et Armande, résistantes, déportées par le convoi du 24 janvier 1943 et mortes à Auschwitz. »

André Beck était le fils aîné d’un ouvrier métallurgiste de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) devenu mineur, tué accidentellement, et d’une femme de ménage qui avaient eu onze enfants. Son père était syndiqué à la CGTU et sympathisant communiste, sa mère catholique pratiquante admirait le Front populaire.

Après l’école primaire, fréquentée jusqu’à l’âge de 13 ans, il commença à travailler comme apprenti chaudronnier aux établissements Perbal à Dombasle-sur-Meurthe puis trois ans plus tard dans une entreprise de montage à Metz, avant de revenir à Dombasle pour travailler dans une mine de sel.

(…)

Licencié après la grève du 30 novembre 1938, André Beck vivait en janvier 1939 sur ses économies et de la solidarité ouvrière. La commission des cadres le proposait à ce moment au comité régional du Parti communiste français (PCF).

En janvier 1939, il fut délégué au congrès de Gennevilliers du PCF.

En mai 1940, il fut interné administrativement au camp du Sablou en Dordogne. Il s’en évada en septembre, parvint à revenir dans la région, et fut caché successivement à Blainville, Charmes, Saint-Dié (Vosges – 88) et Nancy (54) jusqu’en août 1941.

Camille Thouvenin, membre du triangle de direction de juin 1940 à juillet 1941 affirme que Marcel Beck militait clandestinement en Meurthe-et-Moselle et qu’en cas de chute de la direction régionale clandestine, un autre triangle était prévu pour la remplacer composé d’un responsable par département, Marcel étant « désigné comme responsable des Vosges. »

Le 15 mai 1941, le tribunal correctionnel de Saint-Dié le condamna par défaut à payer une amende de 7 007 francs 50 ou à quatre mois de prison pour infraction au décret loi du 26 septembre 1939, car depuis janvier 1941, il était passé dans la clandestinité à Nancy, puis à Paris sous l’identité de Jean Lever.

Dans l’organisation, il a pris successivement les pseudos de Vernier, Louis, Bernard.

En janvier 1942, il fut affecté comme responsable politique régional permanent du parti communiste pour l’Aisne sous le pseudo de Charles. Il logeait à Soissons où il prit contact avec la famille Richier.

Il semble ensuite avoir été versé dans la branche militaire du 1er août au 28 septembre 1942, il organisa quatre sabotages d’écluses. La police le désigna comme auteur des attentats commis sur les écluses de Tergnier, Loeuilly-sous-Coucy ; Azzy-sur-Marne et Fontenoy et des incendies de récoltes dans la région de Soissons.

Elle le désigna aussi comme l’instigateur [du sabotage] commis sur la voie ferrée Paris-Bruxelles à Essigny-le-Petit.

Elle lui imputa enfin le vol de tickets de rationnement et de cachets à la mairie d’Azzy.

André Beck fut arrêté par la [police allemande] à la suite d’une distribution de tracts effectuée à vélo sur la route de Soissons à Villers-Cotterets.

En octobre 1942, la police allemande de Saint-Quentin fait connaître au préfet régional à Nancy qu’elle l’avait arrêté « sous le chef d’activité terroriste ».

Lorsqu’il arrive à Royallieu avec Justin “Marcel” Éloy, quelques mois plus tard, Alphonse Gigand y fait la connaissance de Marcel “Louis” Beck qui s’y trouverait depuis une dizaine de jours, ayant obtenu une fonction de chef de baraque lui permettant de circuler plus librement et d’organiser la distribution de pain et de cigarettes. Quatre jours après l’internement de Gigand, Beck s’évade du camp « un soir vers 18 heures ».

Le 8 février 1943, une circulaire de recherche est établie par le SRPJ de Nancy, le qualifiant de « terroriste dangereux évadé de Compiègne ».

Le 12 février 1943, par message téléphonique, la police allemande confirme son ordre de « rechercher Beck, terroriste dangereux, évadé de Compiègne ». Le 13 février, son épouse est arrêtée ainsi que sa propre mère, résidant à Dombasle ; cette dernière sera emprisonnée au fort de Romainville.

Il fut repris à Tergnier, pour la troisième fois (?).

Les circonstances de sa mort sont imprécises. Elle est enregistrée le 18 février 1944, sans indication de cause. « Responsable militaire inter B5 (…) s’évade en février 1943 de Compiègne, est exécuté par la suite comme traître » par le service de sécurité des FTP, témoigne Charles Désirat (rescapé du KL Sachsenhausen !).

Par René Lemarquis, Jean-Claude Magrinelli, Claude Pennetier

Maitron patrimonial (2006-2024) : https://maitron.fr/beck-andre-marcel/, notice BECK André, Marcel, version mise en ligne le 20 octobre 2008, dernière modification le 7 octobre 2024.

[2] L’avis allemand du 10 juillet 1942 : à cette date, Carl Oberg, chef supérieur de la SS et de la police (HSSPf) en France a édicté un avis affiché sur les murs : « … j’ai constaté que ce sont surtout les proches parents des auteurs d’attentats, des saboteurs et des fauteurs de troubles qui les ont aidés avant ou après le forfait. Je me suis donc décidé à frapper des peines les plus sévères non seulement les auteurs d’attentats, les saboteurs et les fauteurs de troubles eux-mêmes une fois arrêtés, mais aussi, en cas de fuite, aussitôt les noms des fuyards connus, les familles de ces criminels, s’ils ne se présentent pas dans les dix jours après le forfait à un service de police allemand ou français.Par conséquent, j’annonce les peines suivantes : 1.) Tous les proches parents masculins en ligne ascendante et descendante ainsi que les beaux-frères et cousins à partir de 15 ans seront fusillés. 2.) Toutes les femmes du même degré de parenté seront condamnées aux travaux forcés. 3.) Tous les enfants, jusqu’à 17 ans révolus, des hommes et des femmes frappés par ces mesures seront remis à une maison d’éducation surveillée… » [3] L’identification des trois photos d’immatriculation à Auschwitz : Antérieurement à l’année 2007 – lors d’une prise de contact avec le webmestre du site de l’association Mémoire Vive -, la cousine des dames Richier, Pierrette Gut a déclaré reconnaître Marguerite et Odette dans la base des photos de “31000” jusque-là non-identifiées (alors données à voir dans une sorte de rubrique « avis de recherche »). Dans les pages les concernant, le site fut alors mis à jour avec les photos désignées. En septembre 2025, la comparaison point par point de la photo “triptyque” de la détenue n° 31843 avec deux portraits “civils” d’Armande datant d’avant-guerre a également autorisé un tel rapprochement.

Dans les dernières pages de l’ouvrage de Charlotte Delbo, Le Convoi du 24 janvier, édition 1998, les portraits des matricules 31840 (Marguerite) et 31843 (Armande) étaient parmi les six reproduits avec pour légende : « Ces visages que nous [les rescapées] n’avons pas reconnus. » [4] La « course » par Charlotte Delbo : Après l’appel du matin, qui avait duré comme tous les jours de 4 heures à 8 heures, les SS ont fait sortir en colonnes toutes les détenues, dix mille femmes, déjà transies par l’immobilité de l’appel. Il faisait -18. Un thermomètre, à l’entrée du camp, permettait de lire la température, au passage. Rangées en carrés, dans un champ situé de l’autre côté de la route, face à l’entrée du camp, les femmes sont restées debout immobiles jusqu’à la tombée du jour, sans recevoir ni boisson ni nourriture. Les SS, postés derrière des mitrailleuses, gardaient les bords du champ. Le commandant, Hoess, est venu à cheval faire le tour des carrés, vérifier leur alignement et, dès qu’il a surgi, tous les SS ont hurlé des ordres, incompréhensibles. Des femmes tombaient dans la neige et mouraient. Les autres, qui tapaient des pieds, se frottaient réciproquement le dos, battaient des bras pour ne pas geler, regardaient passer les camions chargés de cadavres et de vivantes qui sortaient du camp, où l’on vidait le Block 25, pour porter leur chargement au crématoire.

Vers 5 heures du soir, coup de sifflet. Ordre de rentrer. Les rangs se sont reformés sur cinq. « En arrivant à la porte, il faudra courir. » L’ordre se transmettait des premiers rangs. Oui, II fallait courir. De chaque côté de la Lagerstrasse, en haie serrée, se tenaient tous les SS mâles et femelles, toutes les kapos, toutes les polizeis, tout ce qui portait brassard de grade. Armés de bâtons, de lanières, de cannes, de ceinturons, ils battaient toutes les femmes au passage. Il fallait courir jusqu’au bout du camp. Engourdies par le froid, titubantes de fatigue, il fallait courir sous les coups. Celles qui ne couraient pas assez vite, qui trébuchaient, qui tombaient, étaient tirées hors du rang, saisies au col par la poignée recourbée d’une canne, jetées de côté. Quand la course a été finie, c’est-à-dire quand toutes les détenues sont entrées dans les Blocks, celles qui avaient été tirées de côté ont été emmenées au Block 25. Quatorze des nôtres ont été prises ce jour-là.

Au Block 25, on ne donnait presque rien à boire, presque rien à manger. On y mourait en quelques jours. Celles qui n’étaient pas mortes quand le “Kommando du ciel” (les prisonniers qui travaillaient au crématoire) venait vider le Block 25, partaient à la chambre à gaz dans les camions, avec les cadavres à verser au crématoire. La course – c’est ainsi que nous avons appelé cette journée – a eu lieu le 10 février 1943, deux semaines exactement après notre arrivée à Birkenau. On a dit que c’était pour nous faire expier Stalingrad. (Le convoi du 24 janvier, pp. 37-38)

Sources :

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 248-249.

Service Historique de la Défense, Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), Caen : dossier d’Armande Richier (cote 92.274), recherches de Ginette Petiot (message 02-2014) ; dossier de Marguerite Richier (cote 21 P 626 040), recherches de Ginette Petiot (message 12-2025).

Alain Nice, La guerre des partisans, Histoire des Francs-tireurs partisans français, Histoire de la Résistance ouvrière et populaire du département de l’Aisne, édition à compte d’auteur, janvier 2012, pages 48-49, 53-55 (commande à adresser à Alain NICE – 9 rue de la Tour du Pin – 02250 BOSMONT-SERRE).

Jean-Claude Magrinelli, Ouvriers de Lorraine (1936-1946) – Meurthe-et-Moselle -, Kairos-Histoire, tome 2, Dans la résistance armée (juin 1941-août 1944), pages 324-331, Démantèlement du groupe Pattiniez (novembre 1942) ; notes n° 390 à 395.

Archives départementales de la Meuse, archives en ligne, recensement de la population de Lahaymex pour l’année 1926 (cote 6 M 42), vue 2/6 ; registre d’état civil de Lamorville pour l’année 1863, cote 2 E 282 (8), acte n° 3, vue 3/189 ; registre des mariages de Lahaymex pour l’année 1900, cote 2 E 277 (11), acte n° 1, vue 157/215.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Aisne à Tergnier, documents transmis par Vincent Dupont, responsable du pôle scientifique au CD 02 : dossiers de demande d’homologation F.F.I. de Marguerite, Armande, Odette et Lucien Richier, complétés par ce dernier..

Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression…, 1940-1945, éditions Tirésias, Paris 2004, tome 1, I.74. page 642.

Site MémorialGenWeb : Soissons, relevé initial (n° 1014) effectué par Bernard Roucoulet, mis en ligne le 1er septembre 2000 ; Lahaymex, relevé initial (n° 48986) effectué par Bernard Butet, mis en ligne le 22 octobre 2009.

Concernant les frères Richier > Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) ; dossiers individuels concernant Lucien Richier, au cabinet du préfet (1 W 83-43573), aux Renseignements généraux (77 W 2121-416689 et 77 W 1818-180733), fiche et photo anthropométrique (G B 165, vues 493-496, consultation sur écran) ; dossier individuel concernant son amie Pauline Lallement aux archives des RG (77 W 457-189727) ; dossiers des procédures d’épuration concernant quatre inspecteurs de la BS1 des RG ayant arrêté Lucien Richier ; dossier individuel concernant André Richier aux archives des RG (77 W 4719-509760).

Messages de Frédéric Plancard, journaliste, auteur d’un livre sur les cimetières civils de Verdun (30-11-2024).

Messages et recherches de Didier Gut, petit-cousin de Marguerite Richier, neveu de Pierrette Gut, qui lui a transmis ses souvenirs (été et automne-2025).

site : https://www.aisne.com/territoire/terre-memoire/1939-1945-seconde-guerre-mondiale/resistance-dans-laisne/1940-1944-resistance-dans-soissonnais

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 14-12-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).