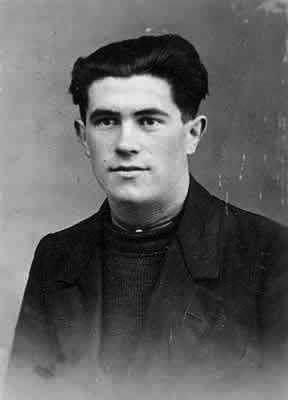

- Collection Jean Doucet. Droits réservés.

Alphonse, Jean-Baptiste, Edmond, Doucet naît le 4 novembre 1914 au Vast (Manche – 50), fils de Jean-Baptiste Doucet, 29 ans, et de Marie-Louise Challe. Son père est tué deux ans et demi plus tard – le 1er juin 1917 – sur le front, à Aubérive-sur-Suippes, 30 km à l’Est de Reims (Marne)

Pendant son service militaire (15-10-1935 – 15-10-1937), Alphonse Doucet est matelot charpentier.

Le 3 octobre 1936, à Équeurdreville, il épouse Georgette Henry. Ils ont trois enfants : Jean, né le 11 février 1937, Fernande, née le 24 avril 1938 et André, né le 15 août 1939 et décédé prématurément le 14 décembre 1940.

Au moment de son arrestation, la famille est domiciliée au 14, rue Victor-Hugo à Équeurdreville [1], à l’ouest de l’agglomération de Cherbourg (50).

Alphonse Doucet est menuisier à l’Arsenal de Cherbourg.

Militant connu, il devient secrétaire des Jeunesses communistes de la Manche en 1939, succédant à Henri Corbin (qui passe au secrétariat régional du Parti communiste).

Après la signature du pacte germano-soviétique, Alphonse Doucet est révoqué de l’Arsenal pour sesopinions politiques. Il est mobilisé jusqu’à l’armistice.

En septembre 1940, il est contacté par André Defrance qui organise la résistance communiste dans ce secteur de la Manche.

Alphonse Doucet est actif au sein du Front national [2] dès sa création en mai 1941, participant aux réunions clandestines, notamment dans le débit de boissons de Marie Lesage [3], rue des Trois Hangars. Il diffuse mots d’ordre et publications.

Dans la nuit du 22 au 23 juin 1941, il est arrêté à son domicile par un détachement de police allemande, venue en voiture particulière (traction-avant Citroên), assisté par la police française ou par un délateur. Dans le cadre de la grande rafle préventive opérée simultanément avec l’attaque allemande contre l’Union Soviétique [4], il est arrêté « sur la base de ses antécédents » politiques, comme d’autres militants du département dont plusieurs futurs “45000”.

Alphonse Doucet est détenu à la prison maritime de Cherbourg pendant quinze jours, puis à Saint-Lô pendant huit jours.

Entre le 17 et le 19 juillet 1941, Alphonse Doucet est transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager) ; matricule n° 1333 bâtiment A4.

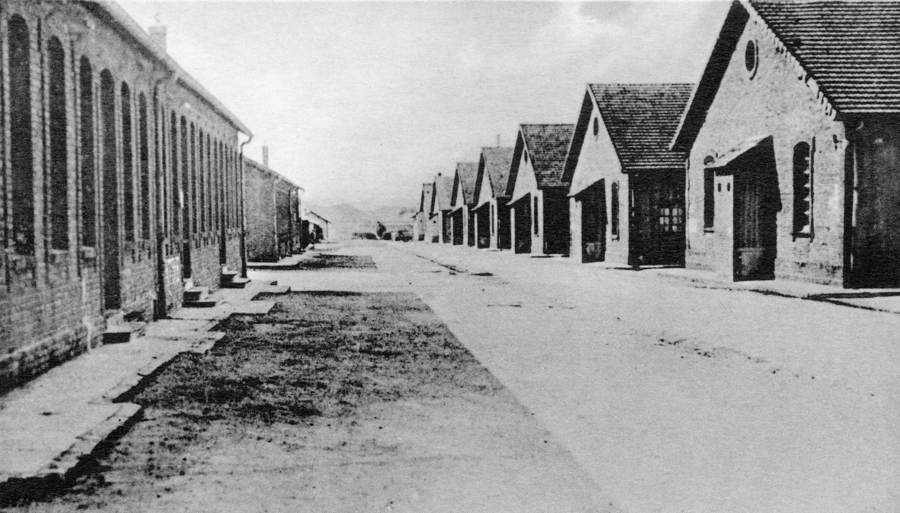

Le quartier “A” de la caserne de Royallieu à Compiègne, futur “camp des communistes” du Frontstalag 122 ;

à droite, sont visibles les bâtiments A4, A5, A6, A7 et A8. Carte postale des années 1930. Collection Mémoire Vive.

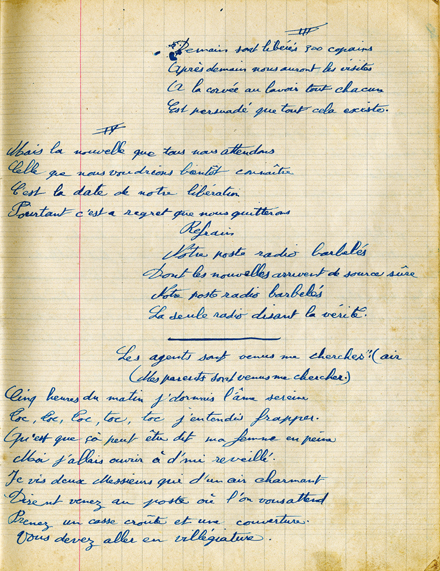

Dans un courrier adressé à son épouse, Alphonse Doucet écrit : « Toutes les semaines, ils prennent dix de nos copains. Ils leur font creuser un trou avant de leur mettre une balle dans la tête. [5] » Il remplit un cahier de nombreuses chansons écrites sur des airs connus, témoignant de la vie des internés avec humour et de la séparation d’avec les êtres chers avec tristesse.

- Chansons C’est évident qu’ici nous avons toutes les nouvelles

(Le poste Radio-barbelés) et Les agents sont venus me chercher. Collection Jean Doucet. L’original a été déposé au Mémorial de l’internement et de la déportation de Royallieu à Compiègne.

Entre fin avril et fin juin 1942, Alphonse Doucet est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

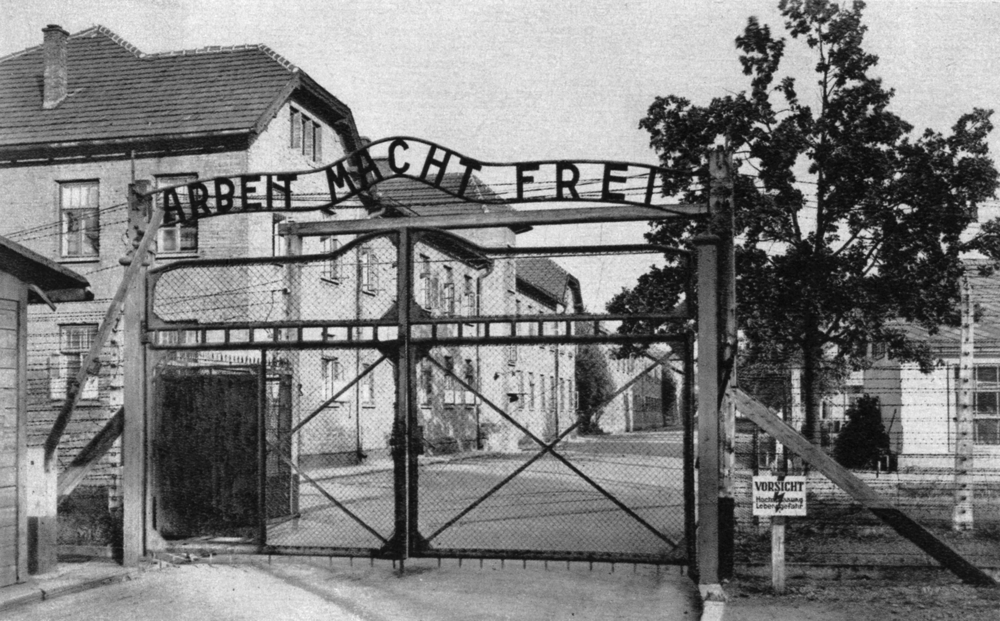

Le 8 juillet 1942, Alphonse Doucet est enregistré au camp-souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45479 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Alphonse Doucet est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp

Alphonse Doucet contracte une diarrhée chronique (“Durchfall” ou dysenterie) qui achève de l’épuiser. Il entre au Revier (“hôpital”, “Krakenbau”), puis en ressort après une quinzaine de jours. Mais, trop faible, doit y retourner deux jours plus tard pour ne plus réapparaître.

Il meurt à Auschwitz-I le 2 novembre 1942, selon plusieurs registres établis par l’administration SS du camp.

Le 15 juin 1945, Eugène Garnier – qui vient de rentrer – écrit à un proche de l’épouse d’Alphonse Doucet pour témoigner du sort d’« un de (ses) meilleurs camarades » – connu depuis Compiègne. Il date la première sortie du Revier du 1er décembre 1942 et estime qu’Alphonse Doucet est mort à la fin de ce mois. Le 31 décembre est effectivement la date retenue par l’état-civil français… probablement à partir de ce témoignage.

Déclaré “Mort pour la France” (18-03-1947), c’est à la suite de multiples démarches administratives de sa veuve qu’Alphonse Doucet est finalement homologué comme “Déporté politique” le 23 septembre 1954 (n° 11 760 330). La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 21-01-1989).

Notes :

Sources :

Jean Doucet, son fils, témoignage (03-2007) et divers documents administratifs.

Eugène Garnier, lettre (15-06-1945).

André Defrance, attestation d’activité dans la Résistance (10-1950).

Dominique Gros, Équeurdreville-Hainneville, Dans le vent du siècle, Éditions Isoète, Mayenne 2000.

De Caen à Auschwitz, par le collège Paul Verlaine d’Evrecy, le lycée Malherbe de Caen et l’associationMémoire Vive, éditions Cahiers du Temps, Cabourg (14390), juin 2001, notice biographique par Claudine Cardon-Hamet page 129.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 95 à 97, 366 et 402.

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 235 (38553/1942).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 16-11-2013)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.