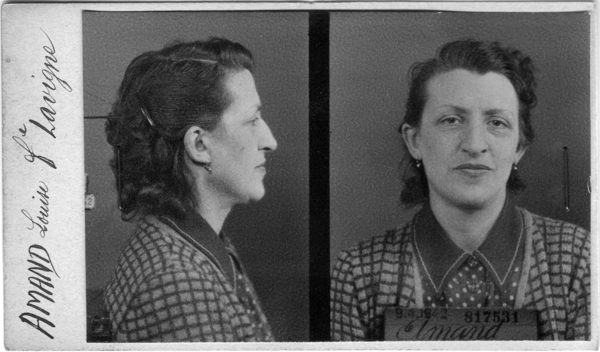

Photo anthropométrique prise le 9 avril 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police, Paris.

Louise, dite “Anaïse” et “Nayette”, Amand naît le 17 mars 1904 au hameau de Ruffigny, commune d’Iteuil (Vienne – 86), fille cadette d’Alphonse Désiré Amand, 29 ans, journalier agricole, et de Louise Julienne Beaufigeau, son épouse, 22 ans.

À Iteuil, le foyer compte six enfants : Lucienne, née le 27 juillet 1902, Louise, puis René, né le 7 avril 1906, Louis, né le 18 septembre 1908, Fernand, né le 24 avril 1911, et Gilbert, né le 2 avril 1913.

Plus tard, la famille s’installe à Poitiers (86), au 13 rue de la Chaume de la Cueille, où le père sera déclaré comme “cultivateur” en 1921.

À cette adresse naissent André Félix, le 28 juin 1916, et Georges Michel, le 7 décembre 1918.

La famille étant extrêmement pauvre, “Nayette” quitte très tôt l’école communale pour devenir ouvrière dans une usine de chaussures (Charlotte Delbo écrira « galoches »). Son frère, René, quitte l’école à dix ans et demi, pour devenir boucher.

En 1921, Louise Amand (“Nayette”) est déclarée comme chamareuse (ouvrière chargée de décorer des chaussures) chez Blanchard, entreprise où Lucienne est manutentionnaire. René est charcutier chez Origny (?).

Selon Charlotte Delbo, le père est ensuite employé aux abattoirs de Poitiers.

En 1931, la famille (réduite après que certains enfants soient partis) habite au 68 faubourg de la Cueille ; le père est déclaré comme « journalier”, “Nayette” est “mécanicienne”.

Le 8 octobre 1932 à Poitiers, Louise Amand épouse Marcel, Daniel, Lavigne, né le 4 mai 1907 à Poitiers, électricien, fils d’un employé du Chemin de fer.

En 1933, Marcel est embauché comme « ouvrier monteur pour la réparation d’outillage et d’installation de stations service de garage » dans une entreprise industrielle de Poitiers de fournitures en gros d’installation de garage.

Au cours de l’été 1936, Marcel Lavigne rejoint le Syndicat CGT qui se crée dans son entreprise, Dans cette période, lors d’une réunion du personnel de l’entreprise de Marcel, qui se tient dans un café [?], Louise monte sur une table pour prendre la parole et inciter à poursuivre la lutte. Fin août, au retour de vacances du patron, Marcel est un des deux porte-parole du mouvement revendicatif.

Le couple a deux filles : Renée Adrienne Louise, née le 11 janvier 1934, et Andrée Marcelle, née le 15 avril 1941 (??? – à vérifier).

En 1936, ils habitent au 33 rue de la Chaussée, entre la rue Grignion de Montfort et le boulevard Jeanne-d’Arc, dans un logement de trois pièces (en 2025, l’adresse correspond à une vieille maison d’un étage dont la petite porte d’entrée donne sur le trottoir).

En 1936, Marcel Lavigne devient secrétaire d’un syndicat de Poitiers.

Le père de “Nayette”, Alphonse Amand, décède le 3 janvier 1940, âgé de 65 ans.

Le 24 février 1941, dans une période où le travail manque, Marcel demande à son patron « à ne travailler que les trois premiers jours de le semaine […] disant que son père possédant des terres à Neuville-du-Poitou et manquant de personnel pour les exploiter, se [propose] de les mettre en valeur lui-même ».

Sous l’occupation, René Amand, le frère de “Nayette”, devenu ouvrier métallurgiste, membre du parti communiste clandestin, est le premier responsable du Front national [1] à Poitiers.

Selon Charlotte Delbo, quand celui-ci est arrêté en juin 1941, Marcel Lavigne dit : « Il faut prendre la relève. » “Nayette” et lui reprennent la direction du mouvement dans la ville.

Marcel se déclare alors « sans profession ».

Selon Charlotte Delbo, ils font évader des détenus politiques internés administratifs au Centre de séjour surveillé (C.S.S.) de Rouillé (86), camp français situé à 32 km au sud-ouest de Poitiers (témoignage ou archive à trouver…).

À Paris, lors de rendez-vous clandestins d’Arthur Dallidet avec Claude Gaulué, les inspecteurs des renseignements généraux de la préfecture de police repèrent ce dernier, et l’arrêtent le 2 mars 1942. Lors de la perquisition de son domicile – en plus d’un atelier de fabrication de faux documents [1] – les inspecteurs découvrent « un certain nombre de “passes” servant aux liaisons avec diverses régions », qu’ils exploitent méthodiquement. Parmi ceux-ci un document ainsi rédigé : « P-3) LAVIGNE, 33 rue de la Chaussée à Poitiers. H et F, 1er étage, porte en face, de la part d’Henry, on trouve les camarades aux heures des repas. Arriver dans l’après-midi pour pouvoir passer le lendemain matin. Pas de passe. »

Dans son rapport rédigé le 27 mars 1942, le commissaire de police judiciaire de la 4e brigade régionale de police mobile en résidence à Angers écrit : « Il ne m’a pas été possible d’organiser des surveillances permanentes au domicile de l’intéressé par suite de la disposition des lieux [la rue est étroite, sans arbre ni recoin].

Le 25 [mars] courant, l’inspecteur G., du service, se présenta chez Lavigne, de la part d’Henry comme il était indiqué sur le document précité. La femme lui ayant fait connaître que son mari était absent et qu’il ne lui était pas possible de fournir les indications nécessaires, il se retira, prétextant qu’il allait s’efforcer de se rendre en zone libre par ses propres moyens, en raison de l’urgence de sa fuite.

Quelques instants plus tard, j’envoyais les inspecteurs J. et M. chez l’intéressée pour lui demander des renseignements sur l’individu qui venait de s’adresser à elle. Madame Lavigne ayant refusé de leur donner les explications nécessaires, les inspecteurs restèrent avec elle jusqu’à l’arrivée du mari. Celui-ci, de retour vers 22 h 15, fut aussitôt appréhendé. Pendant la perquisition à laquelle je procédais, et qui par la suite devait se révéler infructueuse, l’inspecteur G. se présenta [au domicile]. Il fut, à son tour, “appréhendé” et conduit avec les époux Lavigne au commissariat central.

Pendant l’interrogatoire du sieur Lavigne, l’inspecteur G. et la femme furent, à dessein, laissés seuls quelques instants, au cours desquels – croyant toujours avoir à faire à un membre du parti illégal – elle lui confia que sa belle-sœur (Madame Amand), dont le mari est interné administrativement, se chargerait de prévenir “les autres” ; elle lui demanda même s’il avait du matériel à passer, ajoutant que celui qui se trouvait à Poitiers était bien caché. […]

Interrogés, les époux Lavigne firent preuve du mutisme le plus absolu. Le mari garda une prudente réserve […]. La femme fut plus agressive… »

L’interrogeant sur son absence du domicile au soir du 25 mars, le commissaire demande à Marcel Lavigne : « Chez qui ou avec qui avez-vous passé la soirée ? » Celui-ci répond : « Avec une femme de prisonnier [de guerre] dont je refuse de dire le nom. » Le policier le relance sans résultat : « Un attentat dirigé contre l’immeuble occupé par un conseiller de la Cour spéciale de Poitiers avait été perpétré le matin même ; n’auriez-vous pas participé à une réunion du Parti communiste clandestin tenu à cet effet ? Votre alibi pour la soirée est incontrôlable, puisque vous refusez de nous en préciser les détails. »

Interrogée une nouvelle fois par le commissaire le 27 mars, Louise déclare : « Je ne suis pas communiste et c’est pourquoi je ne comprends pas la raison pour laquelle nous sommes mis, mon mari et moi, en état d’arrestation. Je n’ai rien à vous dire, car je ne connais rien de l’organisation clandestine du Parti communiste français. Posez-moi des questions, je vous y répondrais. » Mais, interrogée sur le message trouvé chez Gaulué, elle déclare : « Je ne puis vous répondre, car je ne suis pas en mesure de vous l’expliquer. » L’officier de police insiste sur un autre point : « … lors de vos premiers interrogatoires, vous avez énergiquement nié que cet individu [l’inspecteur G.] vous avait demandé le passage de la ligne de démarcation, alors que, enfin mise en sa présence, vous avez fini par le reconnaître. Pourquoi ? » Réponse : « Je ne sais pas. » Question : [Vous lui avez dit que…] « le matériel était bien caché et que les camarades allaient le récupérer. » Réponse : « Je ne m’en souviens pas. » Sur interpellation (du commissaire) : « Je nie avoir participé au mouvement séditieux en 1936 fomenté par les ouvriers de l’usine Belot. » Louise reconnaît seulement savoir que son frère René et l’oncle de son mari sont internés administrativement.

Après avoir été détenus trois jours à la Maison d’arrêt de Poitiers, Louise et Marcel Lavigne sont emmenés à Paris et écroués le 1er avril au dépôt de la préfecture de police.

Paris. La préfecture de police vue depuis Notre-Dame.

Carte postale des années 1900 (le bâtiment est alors la caserne de la Garde républicaine). Coll. Mémoire Vive.

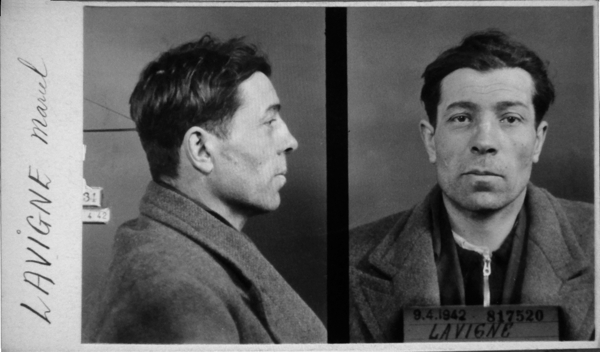

Le 9 avril, tous deux sont conduits au service de l’identité judiciaire pour les archives anthropométriques.

Photo anthropométrique prise le 9 avril 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police, Paris.

Puis “Nayette” est emprisonnée au quartier allemand [à vérifier] de la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e), au secret, tandis que Marcel est conduit à la prison militaire du Cherche-Midi, à l’angle de la rue du même nom et du boulevard Raspail (Paris 6e), réquisitionnée par l’occupant.

Le 6 juillet, René Amand, le frère de Louise, est déporté à Auschwitz. Il y meurt le 14 août suivant, abattu par un gardien SS.

Le 24 août, Louise Lavigne est parmi les vingt-cinq résistantes transférées au camp allemand du Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas [2] (Seine / Seine-Saint-Denis), premier élément d’infrastructure du Frontstalag 122. Elle y est enregistrée sous le matricule n° 670.

L’unique entrée du Fort de Romainville (Haftlager 122),

surplombée par un mirador.

© Musée de la résistance nationale (MRN),

Champigny-sur-Marne (94).

Le 21 septembre, Marcel Lavigne est fusillé comme otage au fort du Mont-Valérien, sur la commune de Suresnes (Seine / Hauts-de-Seine), en représailles de l’attentat contre le cinéma parisien “Rex”,alors réservé aux troupes d’occupation, qui fit plusieurs morts parmi des permissionnaires allemands [3]. Le motif de la Sipo-SD pour le désigner pour l’exécution paraphrase le rapport de la police française : « … L. [Lavigne], qui habitait dans le voisinage immédiate de la ligne de démarcation, avait […] mis son appartement à la disposition des communistes fugitifs qui, de là, étaient conduits par d’autres fonctionnaires [“permanents” clandestins] illégalement au-delà de la ligne de démarcation. Pendant son interrogatoire, L. avait un comportement buté. L’appartenance de L. au PCF légal [avant-guerre ?] ne peut être établi sur pièce. Toutefois, selon ses propres dires, il avait depuis toujours été fortement à gauche et avait occupé de 1936 jusqu’à sa dissolution des charges de fonctionnaire dans un syndicat socialiste [sic] ».

Alphonse Rousseau, de Châtellerault, un oncle de Marcel, déporté dans le convoi du 6 juillet, meurt à Birkenau le 17 octobre 1942.

Le 22 janvier 1943, Louise Lavigne est parmi les cent premières femmes otages qui sont transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne : leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquent « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » (transférée à Compiègne le 22.1). Le lendemain, un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de l’établissement pénitentiaire de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille. Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies.

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir.

Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II) par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Louise Lavigne est enregistrée au camp sous le matricule 31669. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes anthropométriques de la police allemande : vues de trois-quart avec un couvre-chef (foulard), de face et de profil.

Le 12 février, les “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où sont enfermées leurs compagnes prises à la “course” du 10 février (une sélection punitive). Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Louise Lavigne meurt à Birkenau vers le 25 mars 1943 : excepté sa photo d’immatriculation, les documents administratifs à son nom ont été détruits en préalable à l’évacuation du camp en janvier 1945..

Charlotte Delbo rapporte différents témoignages de ses compagnes quant à sa mort. « Elle est devenue folle au commando dans les bois. Un SS l’a abattue au revolver et les camarades l’ont portée au camp le soir, pour l’appel », ont témoigné Hélène Bolleau et Alida Delasalle. « Je l’ai vu entrer au Revier, les yeux hors de la tête », a dit Simone Loche. Comment savoir au juste ?

La préfecture de la Vienne a reçu un avis officiel du camp, peut-être transmis à Madame Lavigne, belle-mère de “Nayette”.

Les deux filles de “Nayette”, qui avaient respectivement six ans et un an en 1942, sont élevées par leur grand-mère Lavigne, qui en veut à sa belle-fille a qui elle reproche d’avoir entraîné son fils Marcel dans la résistance et dans la mort.

À l’été 1947, lors d’une réunion de l’Amicale d’Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, des rescapées reconnaissent Louise Lavigne “Nayette” parmi des tirages de photographies d’immatriculation obtenues auprès du Musée d’Auschwitz.

Notes :

[1] Claude Gaulué (60e interpellé dans le “coup de filet” de l’affaire Pican-Cadras-Dallidet) : Selon le rapport des RG : « L’arrestation de Gaulué a amené une perquisition à son domicile où il a été découvert une véritable “centrale” de fabrication de fausses cartes d’identité, véritable arsenal de faussaire et qui comprenait notamment :

• environ une quarantaine de catégories de fausses pièces d’identité de toute nature : cartes d’identité de la Préfecture de Police, cartes d’identité des communes ou des départements, cartes d’invalidité, cartes de circulation sur les chemins de fer, cartes de représentant de commerce, faux passeports français et étrangers, livrets de famille, livrets militaires, certificats de démobilisation, pièces de réforme, extraits de naissance, de mariage ou de décès sur papier timbré, cartes d’alimentation, cartes d’acheteur de textiles, Ausweiss de toutes sortes, laisser-passer frontaliers en langue allemande, laisser-passer de ligne de démarcation, fausses pièces allemandes de circulation sur les chemins de fer, habilitant les porteurs à circuler dans toutes les zones occupées et en Allemagne, etc…, etc…

En outre, il a été découvert plus de 400 reproductions de cachets d’autorités diverses, françaises et allemandes (mairies, préfectures, sous-préfectures, commissariats de police, centres de réforme, centres de démobilisation, Feldkommandantur, autorités allemandes les plus diverses). Ces cachets en métal sont la reproduction exacte de cachets authentiques qui ont été soit photographiés, soit dérobés. Leur usage permettait de reconstituer de la manière la plus parfaite tous les documents officiels pouvant servir à justifier, soit de l’identité, soit de la qualité et permettant de circuler dans les zones généralement interdites.

Enfin, ce matériel a été complété par différents cachets secs servant à oblitérer les cartes d’identité. Au nombre de ceux-ci figure la reproduction du timbre sec du Service de la Carte d’Identité Française à la Préfecture de Police. […] Le dépouillement des documents découverts chez Gaulué se poursuit. »

[2] Les Lilas : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[3] Les fusillades du 21 septembre 1942, au Mont Valérien et au camp de Souge : Le 16 septembre 1942, la Sipo-Sd, qui a pris en charge la politique des otages initiée par le haut commandement militaire, décide d’organiser des fusillades massives en représailles de plusieurs attentats organisés par la résistance armée contre les forces d’occupation depuis le 11 août précédent, date des dernières exécutions. Au moment de la décision, le nombre de « victimes expiatoires » (Sühnepersonen) est fixé à quatre-vingt-quatre selon un barème multipliant par deux le nombre des militaires allemands tués ou blessés lors de ces actions. La région parisienne ne disposant pas d’autant d’otages fusillables, il est décidé de prendre des hommes détenus à Bordeaux (deuxième grande ville de la zone occupée) soit pour les conduire au Fort de Romainville, camp d’otages, soit pour les exécuter au camp de Souge ; c’est la deuxième solution qui sera retenue pour des raisons de “sécurité”. Avant même les exécutions, le Docteur Horst Laube, responsable de la section II-Ju de la Sipo-SD en France, considère qu’il « ne serait pas recommandé de fusiller tout de suite tous les otages disponibles à Paris, afin qu’à l’avenir dans les cas imprévus, on puisse trouver à Paris des otages à tout moment ». Entre temps, le 17 septembre à 21h55, la résistance armée frappe le grand cinéma Rex réservé aux troupes d’occupation (Deutsches Soldatenkino), faisant deux morts et dix-neuf blessés. Dans la mesure où le principe en avait déjà été fixé, la fusillade de Souge n’est pas une conséquence directe de l’attentat du Rex, mais celui-ci augmente le nombre d’otages désignés et c’est surtout à Bordeaux que sera trouvé le complément. Le 18 septembre, Karl Oberg, chef supérieur des SS et de la police allemande en France depuis mai 1942, entérine les propositions : « J’ordonne en représailles l’exécution de 116 Français dont 70 à Bordeaux et 46 à Paris. » L’avis affiché précise : « …lesquels ont été trouvés coupables d’activités anti-allemandes ou communistes ».

Sources :

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 173 et 174.

Liste des photos d’Auschwitz « identifiées de camarades non rentrées », in Après Auschwitz, bulletin de l’Amicale, n°17 septembre-octobre 1947, page 3.

Marion Queny, Un cas d’exception : (…) le convoi du 24 janvier, mémoire de maîtrise d’Histoire, Université Lille 3-Charles de Gaulle, juin 2004, notamment une liste réalisée à partir du registre de Romainville (copie transmise par Thomas Fontaine), pp. 197-204, et p. 114.

Concernant Marcel Lavigne : Serge Klarsfeld, Le livre des otages, Les éditeurs français réunis, Paris 1979, page 222 – Serge Klarsfeld et Léon Tsevery, Les 1007 fusillés au Mont-Valérien parmi lesquels 174 Juifs, Association des fils et filles des déportés juifs de France, mars 1995 – Les fusillés (1940-1944), Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou guillotinés pendant l’Occupation, sous la direction de Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty et Delphine Leneveu, Éditions de l’Atelier, 2015, pages 1051-1052.

Jean-Pierre Besse, notice de LAVIGNE Marcel, Daniel, Le Maitron https://maitron.fr/lavigne-marcel-daniel/ version mise en ligne le 10 novembre 2010, dernière modification le 12 février 2025.

Archives départementales de la Vienne (AD 86), site commun des Archives des Deux-Sèvres et de la Vienne en ligne : commune d’Iteuil, registre des naissances année 1904 (9 E 137/13/1) acte n° 5, vue 8/75 ; registre de recensement année 1911, 15 avril (8 M 3/131/16), vue 8/22 ; Poitiers, registres de recensement années 1921, 1926, 1931, 1936 ; TD mariages 1933-1942, vue 115-205.

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossiers de la BS 2 (consultation sur écran), fiches et photos d’immatriculation de Louise et Marcel Lavigne ; GB 98, affaire “Davaine” (pas de mention des enfants… ?).

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 18-11-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).x