Serge, Charles, Marceau, Marteau naît le 2 janvier 1913 à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher – 41), dans la région des cépages de Touraine, fils d’Édouard Marteau et de Marie Chipault, son épouse.

À une date restant à préciser, Serge Marteau épouse Hélène Davause.

Il est cultivateur, puis éclusier à Thésée, commune voisine, habitant dans un des deux logements de fonction de la maison éclusière du barrage de Talufiau, à l’écart du village, en amont du Cher navigable. [1].

La maison éclusière du barrage de Talufiau en mars 2011, avec les quatre cheminées d’origine.

© Mémoire Vive.

Après l’invasion allemande, le Cher matérialise la ligne de démarcation entre la zone Nord, occupée, et la zone Sud, dite “libre”. Certains barrages deviennent des points de passage clandestin d’une rive à l’autre.

Le 22 juin 1941, Serge Marteau est arrêté dans le cadre de l’Aktion Theoderich [2]. D’abord détenu à Orléans, il est transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

Le camp militaire de Royallieu en 1956.

Au premier plan, en partant de la droite, les huit bâtiments du secteur A : le « camp des communistes ».

À droite, la rivière Oise. En arrière-plan, la ville de Compiègne. Carte postale, coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Après le départ, Serge Marteau jette probablement un message sur la voie à destination de son épouse. En effet, le 10 juillet, celle-ci écrit à Thérèse Vieuge, à Blois : « Mon mari me prie de vous faire savoir que Monsieur Vieuge est parti pour l’Allemagne le 6 juillet. Ils sont partis travailler là-bas environ 1100 à 1200 du camp. En attendant d’avoir des nouvelles de nos pauvres malheureux, recevez mes sincères salutations. »

Le 8 juillet 1942, Serge Marteau est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45839 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp) ; Serge Marteau se déclare alors comme maçon (« Maurer »). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Serge Marteau est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

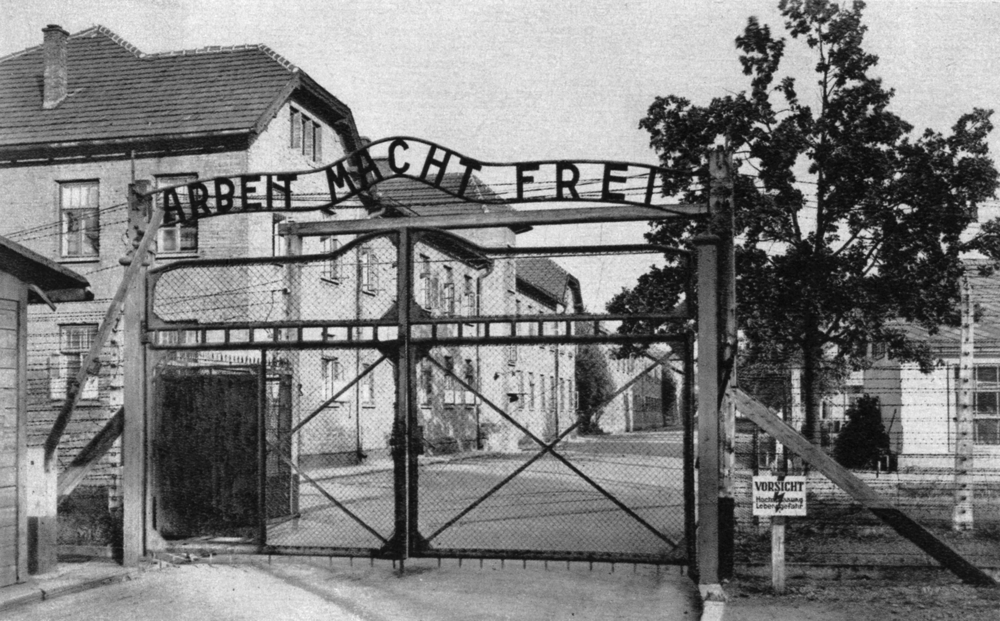

Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le “camp souche” : « ARBEIT MACHT FREI » (le travail rend libre).

Carte postale. Collection mémoire Vive. Photo : Stanislas Mucha.

Pendant un temps, il est assigné au Block 16 – avec d’autres “45000” comme Gabriel Maisonneuve, Simon Moreau, Alphonse Mérot – puis au Block 19.

Il entre au Block 20 de l’hôpital des détenus d’Auschwitz-I le 7 août, quatre semaines après l’arrivée du convoi.

Serge Marteau meurt à Auschwitz le 18 septembre 1942, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), alors qu’a lieu une grande sélection des “inaptes au travail” à la suite de laquelle 146 des “45000” sont inscrits sur le registre des décès en deux jours (probablement gazés [3] ou tué par une injection de phénol dans le cœur.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. 11-01-1995).

Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Thésée, situé dans le cimetière communal, sur uneplaque mentionnant quatre déportés dont trois “45000” (avec Camille Impérial et Céleste Serreau) [4].

- Le monument aux morts de Thésée.

- Derrière les médaillons de Poilus,

une plaque avec les quatre déportés de Thésée

(à droite).

Notes :

Sources :

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 73, 150 et 153, 365 et 413.

Archives départementales du Loir-et-Cher, Blois : fiche d’arrestation de Serge Marteau, dossier 891 (1375 W 64) ; fichier alphabétique des déportés du CRSGM (56 J 5).

Mémorial de la Shoah, Paris, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) : XLIII-89 (télégramme non daté du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), signé par Carl Heinrich vonStülpnagel.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, copie partielle d’un registre des détenus du Block 16, transmis par Sylvie Muller, petite-fille d’Alphonse Mérot, de Chalon-sur-Saône (71).

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) : acte de décès au KL (31495/1942), registre du Block 20.

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 784.

Site Mémorial GenWeb, 41-Thésée, relevé de Sandrine Fleur-Curtil (2005).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 8-03-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.