André Labuxière naît le 19 mars 1922 à Clichy-la-Garenne [1] (Seine / Hauts-de-Seine – 92), chez ses parents, Alexandre Alexis Labuxière, 31 ans, fumiste, et de Henriette Dinard, 21 ans, parfumeuse, son épouse, domiciliés au 9 impasse des Cailloux. Sa tante, Julia Labuxière, femme Petitpas, couturière, 15 rue Sallenave à Paris, signe comme témoin de la déclaration du nouveau-né à l’état civil.

André Labuxière est typographe.

Il est secrétaire de la section des Jeunesses communistes (JC) de Gennevilliers en 1938-1939.

Au printemps 1940, il habite chez son père, 14 rue Lamartine à Gennevilliers [1] (92). L’acte de mariage à venir enregistre : « Le futur époux et son père attestent sous serment qu’ils ignorent la résidence actuelle de leur mère et épouse, et que celle-ci n’a pas donné de ses nouvelles depuis une an. »

Le 6 avril 1940, à la mairie de Gennevilliers, âgé de 18 ans, André Labuxière se marie avec Eugénie Lucain, 18 ans, boucheuse (?), vivant jusque-là chez ses parents. Ils n’auront pas d’enfant.

Au moment de son arrestation, il est domicilié au 41, rue de Bois-Colombes (ou au 33, rue de la Couture-d’Auxerre) à Gennevilliers.

Entré dans l’action clandestine, il est agent de liaison en 1940 et 1941 entre les groupes des JC d’Asnières, Gennevilliers et Bois-Colombes.

Le 1er septembre 1940, il est arrêté à Versailles (Yvelines) où il participe à une distribution de tracts, et est condamné à six mois de prison avec sursis.

Il est considéré par les Renseignements Généraux comme un « meneur particulièrement actif ».

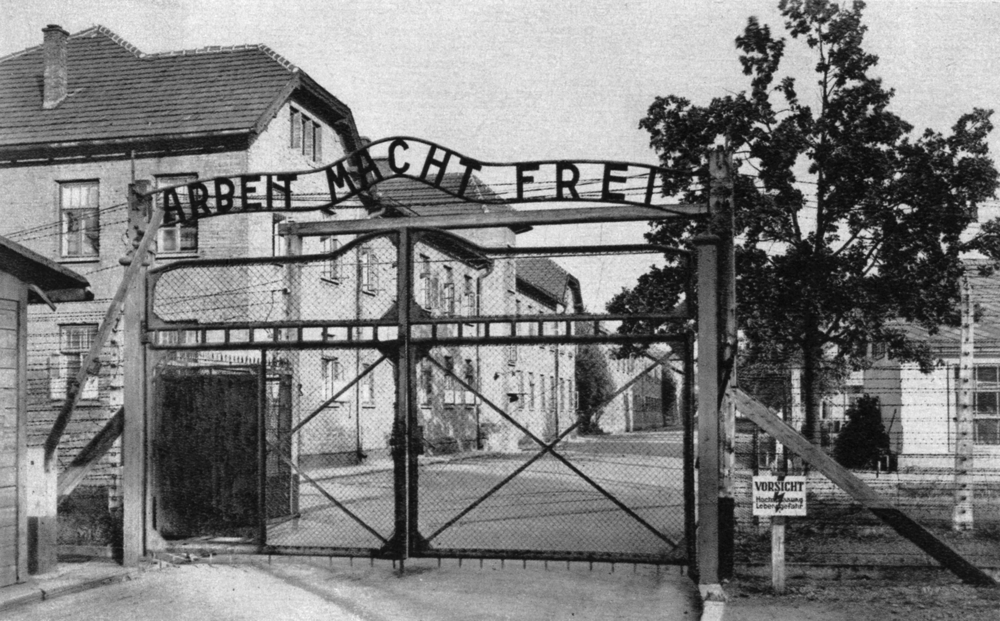

Le 26 ou 27 juin 1941, il est de nouveau arrêté à son domicile lors d’une vague d’arrestations ciblées visant 92 militants ouvriers : le préfet de police de Paris a signé les arrêtés ordonnant leur internement administratif. Ces opérations sont menées en concertation avec l’occupant. André Labuxière est aussitôt livré aux autorités d’occupation et transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager) [2]. Enregistré sous le matricule 258, il fait partie des militants qui inaugurent ce camp de police.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet, André Labuxière est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45708 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, André Labuxière est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

Là, il est affecté au Block 18 A et au Kommando de travail DAW (Deutsche AusrüstungsWerke, société SS, usine d’armement entre autres).

Rapidement, il « est dans un état d’affaiblissement et d’amaigrissement tel qu’il ne peut échapper à la mort », selon le témoignage de Roger Pélissou.

À une date restant à préciser, il est admis au Block 20 de l’hôpital des détenus.

Il meurt à Auschwitz le 17 octobre 1942, d’après un registre tenu par l’administration SS du camp.

Déclaré “Mort pour la France”, il est homologué comme “Déporté politique”.

Sa veuve a reçu, le 23 mai 1945, un insigne spécial rappelant son sacrifice.

À une date restant à préciser, le Conseil municipal de Gennevilliers donne son nom à une rue de la ville.

Notes :

Sources :

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 383 et 408.

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” des Hauts-de-Seine nord (2005), citant : Archives municipales de Gennevilliers (liste de déportés, noms de rues, biographie) – Témoignage de Roger Pélissou (45957) de Bagnolet (93), 1980 – Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen (fichier national).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 30-11-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.