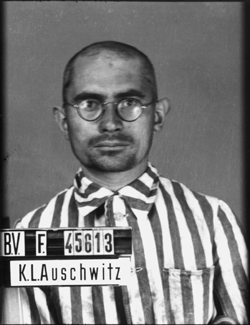

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Charles, Émile, Désiré, Godot naît le 23 décembre 1908 à Clichy(-la-Garenne) [1] (Seine / Hauts-de-Seine), chez ses parents, Charles, Émile, Marie, Godot, 24 ans, employé de chemin de fer, et Alphonsine Dumay, son épouse, 22 ans, journalière, domiciliés au 23, boulevard Victor-Hugo. Les témoins pour l’inscription du nouveau-né à l’état civil sont deux voisines de leur immeuble.

Le 7 février 1929, à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure / Seine-Maritime – 76) [2], Charles Godot se marie avec Raymonde Jourdain. Ils auront quatre enfants, âgés de onze, dix, neuf et sept ans en octobre 1940.

Charles Godot est peintre en bâtiment.

En avril 1939, il adhère au Parti communiste, mais cesse de cotiser trois mois plus tard, selon sa propre déclaration. Néanmoins, il n’en démissionne pas officiellement.

La même année, il est aussi secrétaire du Syndicat CGT du bâtiment, à Rouen (76).

Après l’interdiction du Parti communiste, Charles Godot est actif au sein d’un groupe de diffusion de propagande dirigé par Paul Lemarchand, docker, ex-secrétaire du Syndicat ouvrier de la Métallurgie, qu’il rencontre plusieurs fois place Saint-Marc, et par Louis Creignou, dit « Duval ».

Au moment de son arrestation, Charles Godot est logé dans une pension de famille avec deux de ses filles au 6, rue de l’École à Rouen ; un document mentionne le 7, rue du faubourg-Martinville.

Le 7 octobre 1940, à 16 heures, l’adjoint au commissaire central de Rouen, accompagné d’un inspecteur de police se rend à son domicile afin d’y effectuer une perquisition. Après que la logeuse leur ait déclaré qu’il était absent, ils attendent sur place. Arrive alors Solange V., qui se présente comme l’amie de Charles Godot. Interrogée, elle informe les policiers que celui-ci se trouve rue des Boucheries-Saint-Ouen et consent à les y conduire. Après que les policiers aient présenté la délégation établie par le préfet de Seine-Inférieure, Charles Godot regagne son domicile avec eux. À la demande des policiers, Solange V. ouvre le sac à main et la valise qu’elle a précédemment déposés dans la chambre, et dans lesquels se trouvent vingt exemplaires d’un tract intitulé « Les députés communistes avaient raison », huit exemplaires du n° 16 de L’Humanité clandestine datée du 25 septembre 1940 et cinq exemplaire de La Vie Ouvrière clandestine n° 3, du 27 septembre 1940. Interrogée, elle déclare que, ne partageant pas les idées de son ami, cela fait la troisième fois qu’elle retire des documents de propagande de son placard fin de les détruire. Dans les vêtements de Charles Godot, les policiers trouvent un agenda de l’année 1939 avec des dates et des noms, relatifs notamment à la création d’un comité provisoire du déblaiement, avec Godot comme président, Prout comme trésorier et Lemoine comme archiviste.

Le même jour, le domicile d’Eugène Prout est également perquisitionné, ainsi que quatre autres logements de militants.

Le lendemain, neuf personnes sont déférées au Parquet, inculpées d’infraction au décret du 16 septembre 1939, y compris Solange V. Mais celle-ci est laissée en liberté provisoire, ainsi que Louis Levillain, de santé fragile.

Le 26 novembre suivant, le Tribunal correctionnel de Rouen condamne Charles Godot et Eugène Prout à un an d’emprisonnement et à 100 francs d’amende, en même temps que Louis Creignou, René Godebin, Louis Levillain et Vitorio Loranzo. Paul Lemarchand, alors en fuite, est condamné à 18 mois de prison par défaut. Le Ministère public fait appel (?).

Le 10 décembre, le tribunal civil de Rouen prononce le jugement de divorce d’avec son épouse, Raymonde ; la procédure ayant probablement été engagée auparavant.

Le 8 décembre 1941, Charles Godot figure sur une liste de 28 communistes à « transférer vers l’Est », établie par la Feldkommandantur de Rouen ; liste d’otages constituée à la suite de l’attentat contre la librairie allemande de Rouen [3], où il est inscrit avec l’indication « Reconstitution du PC ».

À l’expiration de sa peine, Charles Godot est remis aux autorités d’occupation et transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne [4] (Oise) ; il y est enregistré sous le matricule 1921.

À la mi-juin 1942, Charles Godot est assigné au bâtiment A2, chambre 11. Dans cette période, selon un message clandestin de Louis Jouvin, il accepte de servir de prête-nom pour recevoir des colis destinés à ses camarades Émile (probablement Émile Billoquet, de Oissel) et Vallet (probablement Albert Vallet, de Saint-Jean-du-Cardonnay).

Entre fin avril et fin juin 1942, Charles Godot est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande, en application d’un ordre de Hitler.

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30. Du convoi, il lance une lettre datée de Bar-le-Duc, 15 heures, et qui indique : « destination inconnue ».

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

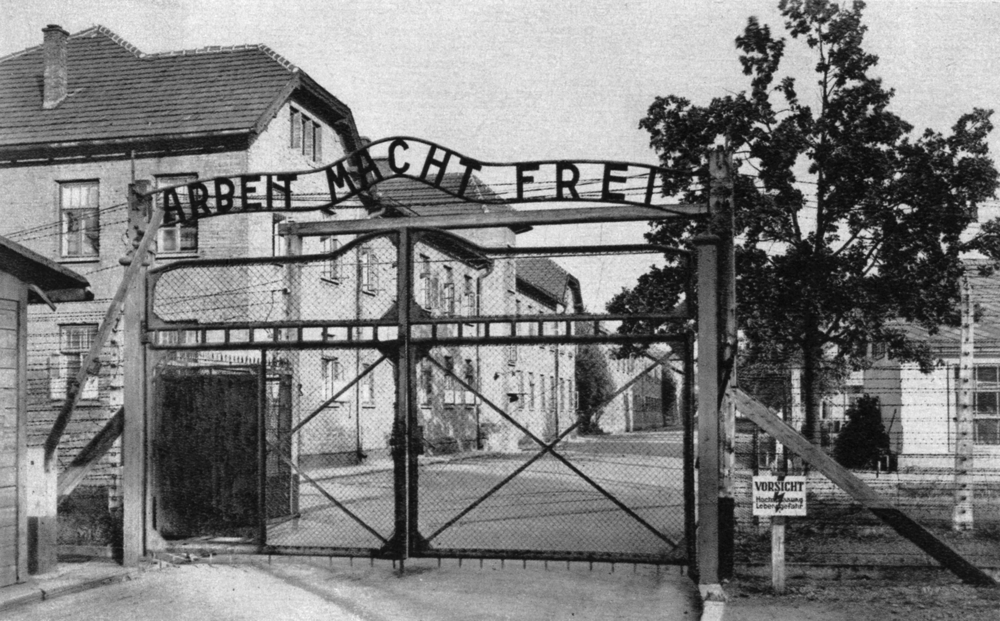

Le 8 juillet 1942, Charles Godot est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45613.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

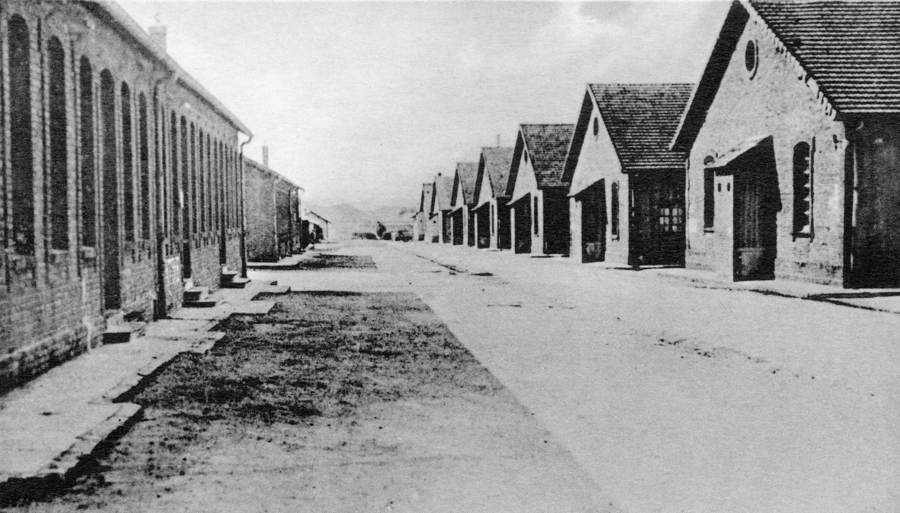

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp) ; Charles Godot se déclare alors sans religion (Glaubenslos). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Charles Godot est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

Pendant un temps, il est assigné au Block 18a.

Le 1er octobre 1942, son nom est inscrit sur un registre du Block 20 [5], en même temps que Marcel Cimier, André Girard et Raymond Gaudry. Le 29, Charles Godot passe à la chambrée (Stube) n° 8.

Charles Godot meurt à Auschwitz le 17 janvier 1943 [6], selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher).

Il est homologué comme “Déporté politique” (7/1948). La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 24-10-1993).

Notes :

Sources :

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 377 et 406.

Cl. Cardon-Hamet, Mille otages pour Auschwitz, Le convoi du 6 juillet 1942 dit des “45000”, Éditions Graphein, Paris nov. 2000, page 520.

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Haute-Normandie réalisée en 2000 à Rouen, citant : liste établie par Louis Jouvin (45697), liste de la CGT – Témoignage de Jacqueline Vigor, fille d’Eugène Prout (46020), 1987 et 1990 – Brochure 30 ans de luttes, fédération du Parti Communiste de Seine-Maritime, 1964, pages 49 et 53 – Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), Paris ; documents allemands – Liste W des archives du Musée d’Auschwitz – Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier d’état-civil n° 43000, « déporté politique ».

Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, sous la direction de Jean Maitron, tome 30, p. 117

Louis Eudier (45523), listes à la fin de son livre Notre combat de classe et de patriotes (1939-1945), imprimerie Duboc, Le Havre, sans date (2-1973 ?).

Archives départementales des Hauts-de-Seine (AD 92), site internet du conseil général, archives en ligne : registre des naissances de Clichy, année 1908 (E NUM CLI N1908), acte n° 953 (vue 162/171).

Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, site de l’Hôtel du Département : cabinet du préfet 1940-1946 (cote à vérifier : 51 w …), recherches conduites avec Catherine Voranger.

Mémorial de la Shoah, Paris, site internet, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) ; doc. XLIII-56.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; registre du Block 20.

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 357 (2414/1943).

Catherine Voranger, petit-fille de Louis Jouvin ; messages (02-2013).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 2-01-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.