- Coll. Jean-Claude Faipeur.

Droits réservés.

Jacques, Alexandre, Faipeur naît le 13 mars 1906 à Paris 20e, chez ses parents, Alfred Alexandre Faipeur, 26 ans, tourneur, et Émilie Victorine Carlu, 21 ans, blanchisseuse, son épouse, domiciliés au 60, rue des Amandiers. Jacques a deux frères : Léon, Julien, né le 14 mai 1904 (marié à Renée, domiciliés plus tard à Montreuil-sous-Bois et ayant pour fils Jacques, dit Jacky), et Émile, Auguste, né le 17 octobre 1907.

Jacques Faipeur effectue son service militaire en 1927.

Le 9 juin 1928, à la mairie du 20e, il épouse Marcelle Birard, coupeuse, son « Petit Loup », née le 21 janvier 1907 dans le même arrondissement. Ils auront deux enfants : Jeannine, née le 21 juillet 1930 à Paris 15e, et, plus tard, Jean-Claude, René (dit Poulot), né le 28 mai 1937 à Antony.

Pendant un temps, la famille habite au 29, rue des Amandiers, à Paris 20e (elle y est recensée en 1931).

À partir de 1933 et jusqu’au moment de son arrestation, la famille est domiciliée au 11, rue Louis à Antony [1], dans une maisonnette qui lui appartient. Jacques Faipeur cultive des légumes dans un petit terrain ; plus tard, il envisagera d’acquérir une petite ferme pour les siens et sa belle-sœur Renée et de « vendre à Antony » (lettre du 19-08-1941).

Jacques Faipeur est miroitier de profession.

Adhérent à la section d’Antony du Parti communiste, il est probablement le représentant de celui-ci au Comité de coordination socialiste et communiste d’Antony en octobre 1935 (Front populaire).

Le 29 août 1939, le commissaire de police de la circonscription de Sceaux organise une perquisition à son domicile au cours de laquelle sont trouvés divers documents édités par le Parti communiste avant guerre et trois numéros de L’Aube Nouvelle du 26 août.

Réformé définitif depuis 1931 pour perforation de l’estomac, Jacques Faipeur n’est pas rappelé à l’activité militaire lors de la mobilisation de l’automne 1939. Du 1er au 12 septembre, puis du 3 octobre au 18 novembre, il est inscrit au bureau de chômage. Du 21 novembre au 10 juin 1940, il travaille comme emballeur aux messageries de la librairie Hachette, au 25, rue des Cévennes à Paris 15e.

En juin 1940, son frère Léon est prisonnier de guerre.

Le 4 décembre suivant, un voisin écrit au préfet de police : « Je vous adresse ces tracts trouvés dans mon jardin à Antony. Ils vous édifieront sur la propagande qui se fait actuellement dans cette ville, surtout au Petit Massy. Vous pouvez voir d’ailleurs ces affiches sur les murs dans les rues. Les principaux agents sont Faipeur, Boudiniau, Savoy, Romeuf et bien d’autres. Dans le moment actuel, je trouve criminel une telle propagande qui se fait aux yeux de tout le monde. Un ancien combattant indigné. » Les Renseignements généraux procèdent à une enquête sur chacun des quatre hommes. Le rapport du 2 janvier suivant concernant Jacques Faipeur indique que « depuis qu’il a trouvé du travail, il ne se fait plus remarquer ».

Du 1er au 17 février 1941, Jacques Faipeur est de nouveau au chômage.

La caserne de Royallieu après-guerre. Les huit premiers bâtiments alignés à gauche sont ceux du quartier “A”,

désigné pendant un temps comme le “camp des communistes”.

À l’arrière plan à gauche, sur l’autre rive de l’Oise, l’usine de Venette qui fut la cible de plusieurs bombardements avec “dégâts collatéraux” sur le camp.

Carte postale. Collection Mémoire Vive.

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Sur le trajet en France, Jacques Faipeur jette un message (perdu depuis) adressé à la marraine de son épouse, disant à peu près : « Je pars pour la relève… Je ne reviendrai sûrement pas. Prends bien soin de Marcelle et des enfants… ». Sa famille n’en apprendra jamais davantage sur son sort… jusqu’à la découverte du site internet de Mémoire Vive.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

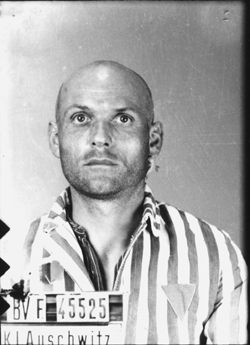

Le 8 juillet 1942, Jacques Faipeur est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45525 (sa photo d’immatriculation a été retrouvée).

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Jacques Faipeur est très probablement dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le « camp souche ». « Arbeit macht frei » : « Le travail rend libre »

Carte postale. Collection mémoire Vive. Photo : Stanislas Mucha.

En effet, peu avant sa mort, il est admis au Block 20 (maladies contagieuses) de l’hôpital du camp.

Jacques Faipeur meurt à Auschwitz le 19 novembre 1942, d’après une copie du registre de la morgue relevée par la résistance polonaise (n° 10 à cette date). [6].

Rapatrié D.U. (?) au cours du deuxième semestre 1942, son frère Lucien entame des démarches infructueuses pour connaître son sort auprès du Comité d’aide et de protection aux invalides prisonniers de guerre libérés des Autorités allemandes (la Maison du Prisonnier) ; une fiche est établie par les services de la Délégation générale (de Brinon).

Le 26 octobre 1946, un acte de disparition est établi par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre.

Déclaré “Mort pour la France”, Jacques Faipeur est homologué comme “Déporté politique”. Il est homologué dans la Résistance intérieure française au titre du Front national, [7] avec le grade d’adjudant-chef.

Son nom est inscrit sur le Monument aux morts d’Antony.

Après la guerre, et jusque dans les années 1970, une cellule du PCF d’Antony porte son nom.

En 1952, Marcelle Faipeur est employée comme coupeuse à la manufacture de bonneterie Rexy, sise au 18, rue Daunou à Paris 12e. Elle est candidate du PCF aux élections municipales lors du scrutin du 8 mars 1959. En mars 1962, devenue agent hospitalier, elle est membre de la section d’Antony de l’Union des femmes françaises (UFF).

Son fils, Jean-Claude, sera fidèle à l’engagement de son père.

En 1957, Hans Speidel, ancien général hitlérien, chef d’état-major de von Stupnagel de juin 1940 au printemps 1942, puis de Rommel, est nommé à la tête des troupes terrestres de l’OTAN, ce qui suscite un vif émoi dans les milieux de la Résistance. Cent-cinquante jeunes – fils de déportés, fusillés et massacrés de la Résistance – décident de ne pas faire leur service militaire sous les ordres de ce général. Vingt-et-un sont emprisonnés, dont Jean-Claude Faipeur (quatre mois à Fresnes). Après une grande campagne nationale, ils sont libérés le 3 mai 1958 et envoyés accomplir leur service militaire en outre-mer, au sein de troupes n’étant pas sous l’autorité de Speidel : ils ont gagné.

Notes :

En France, dans la zone occupée, au cours d’une opération désignée sous le nom de code d’Aktion Theoderich,plus de mille communistes sont arrêtés par les forces allemandes et la police française. D’abord placés dans des lieux d’incarcération contrôlés par le régime de Vichy, ils sont envoyés, à partir du 27 juin 1941, au camp allemand de Royallieu à Compiègne, créé à cette occasion pour la détention des « ennemis actifs du Reich » sous l’administration de la Wehrmacht.

Au total, 1300 hommes y seront internés à la suite de cette action. Fin août, 200 d’entre eux font déjà partie de ceux qui seront déportés dans le convoi du 6 juillet 1942.

[5] Une carte envoyée depuis le camp de Royallieu porte un cachet avec la date du 24 juillet 1941. [6] La date de décès inscrite sur les actes d’état civil : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – dont un représentant officiait au ministère des Anciens combattants en se fondant sur diverses sources, parmi lesquelles le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ. Concernant Jacques Faipeur, selon une règle administrative décidant un décalage de cinq jours, c’est « le 11 juillet à Auschwitz (Pologne) et non le 6 juillet 1942 à Compiègne (Oise) » qui a été retenu en 1989 pour certifier son décès. Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts. [7] Front national de lutte pour la liberté et l’indépendance de la France : mouvement de Résistance constitué en mai 1941 à l’initiative du PCF clandestin (sans aucun lien avec l’organisation politique créée en 1972, dite “FN”, jusqu’à son changement d’appellation le 1er juin 2018).Sources :

Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, sous la direction de Jean Maitron (aujourd’hui Claude Pennetier), notice citant : arch. dép. Seine, listes électorales, et L’Aube Nouvelle, 26-10-1935.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, pages 380 et 403.

Jean-Claude Faipeur, son fils, message (15/5/2005), réponse à un questionnaire (23-10-2007), courrier envoyé par son père depuis le Frontstalag 122.

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “Parti communiste”, « dissolution du PCF », chemise 29 août 1939, perquisitions en banlieue parisienne : permanences du PC, associations (BA 2447) ; carton “occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397) ; dossier individuel des Renseignements généraux (77 W 1517-35216).

Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, DMPA, Caen : registre de la morgue d’Auschwitz-I, Leichenhalle (26 P 850).

Gérard Bouaziz, La France torturée, collection L’enfer nazi, édité par la FNDIRP, avril 1979, page 262 (sur les arrestations du 27 juin 1941).

Site Mémorial GenWeb, 92-Antony, relevé de Bernard Tisserand (09-2003).

Concernant Georges Heller : Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression…, 1940-1945, éditions Tirésias, Paris 2004, I.74, t. 1, p. 620.

Jean-Claude Faipeur est l’auteur de Crime de fidélité. Speidel, l’affront à la France, éditions du Geai Bleu, paru en avril 2008.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 9-05-2019)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.