Paul Charton naît le 6 octobre 1912 au domicile de son grand-père maternel à Saint-Amour (Jura), d’Émile Charton, 35 ans, employé à la gare de Dommartin (Saône et Loire) et de Marie-Louise Bourgeois, 27 ans, sans profession. La famille réside à Dommartin.

Le 20 juin 1936, à Dijon (Côte-d’Or – 21), Paul Charton épouse Jeanne Villeret. Ils ont deux enfants, nés le 13 novembre 1937 et le 29 avril 1939.

Au moment de l’arrestation du chef de famille, celle-ci est domiciliée au 30, rue des Pétignys à Chenove, commune limitrophe au sud de Djion.

Le 11 janvier 1937, Paul Charton entre dans une compagnie de chemin de fer qui fusionnera avec d’autres au sein de la SNCF début 1938 [1] ; aide-ouvrier aux ateliers de wagons du dépôt de Dijon-Perrigny, sur le réseau Sud-Est.

Membre du Parti communiste, il est « adjoint » (au maire ? à préciser…). Pendant un temps, il est président de l’Union Sportive Ouvrière Dijonnaise.

Sous l’occupation, il est actif dans le groupe de résistance des cheminots de Dijon.

Le 25 juin 1941, le préfet de Côte d’Or envoie un courrier au commissaire divisionnaire de police mobile signalant trois « militants communistes qu’il serait souhaitable de voir internés », parmi lesquels figure « CHARTON en congé de captivité au titre de la SNCF ».

Dans sa réponse au commissaire divisionnaire, chef de la 11e Brigade régionale de Police Judiciaire, datée de juillet 1941 (le 1er juillet ?), le commissaire de Police Judiciaire Marsac précise que Paul Charton « a pris l’initiative, en accord avec les autorités locales, de réunir quelques jeunes gens et jeunes filles au Clos-Blazet et à Chenove, pour, soi-disant, leur donner des leçons de gymnastique » et qu’ « en réalité , les réunions ont pour but de faire de la propagande communiste » [2]. Il note par ailleurs que Paul Charton « se rend coupable d’une activité communiste camouflée des plus intenses » et il le soupçonne de fabriquer des tracts. Dans sa conclusion il écrit que « CHARTON, n’est, paraît-il, pas inscrit à l’ex-parti communiste, mais en tant que fervent et dangereux sympathisant de la politique d’extrême gauche, il est souhaitable qu’une mesure d’internement soit prise contre lui ». En face du paragraphe précisant son identité, son âge, sa situation de famille et professionnelle, on peut lire l’annotation « copie pour Police allemande ».

Le 2 juillet 1941, il est arrêté à Chenove par les autorités allemandes, le même jour que Roger Kinsbourg(46287), résidant lui aussi à Chenove.

Son nom figure sur une liste – établie par la police française en juillet 1941 – de 23 « communistes arrêtés au 22 juin par les autorités des troupes d’ occupation » (opération “Theoderich » [3]). Cette liste précise en N.B. que Paul Charton et Roger Kinsbourg n’ont été « incarcérés que le 2 juillet 1941 ».

Paul Charton est rapidement interné au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager) ; il s’y trouve le 31 décembre 1941.

Le 9 octobre 1941, la SNCF le licencie « en raison de [son] activité anti-nationale ».

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30. Les 14 déportés de Côte d’Or se regroupent dans le même wagon.

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Ayant passé la nouvelle frontière, il s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… puis la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

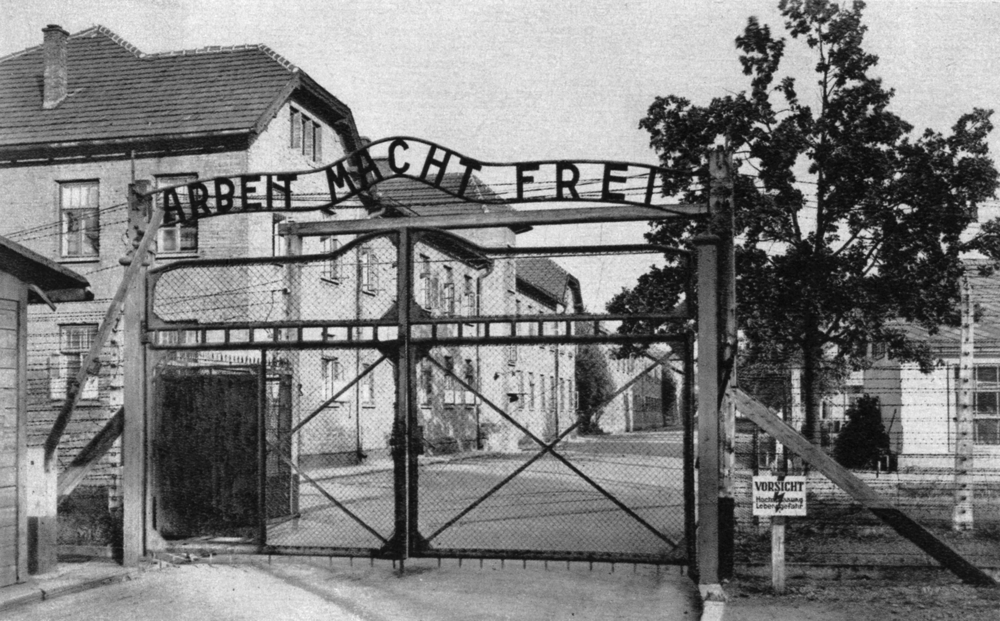

Le 8 juillet, il est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45357 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Il meurt à Auschwitz le 13 octobre 1942, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher). Gabriel Lejard (45772), de Dijon, témoigne qu’il est conduit à la chambre à gaz (de Birkenau) à la suite d’une sélection [4].

Le 22 octobre 1942, dans un courrier à caractère urgent adressé au Maire de Chenove, le Préfet délégué de la Côte-d’Or demande de lui faire connaître si l’intéressé a été libéré et, dans la négative, de lui préciser quelles sont les personnes à charge, leur situation matérielle et son avis sur l’opportunité de leur attribuer une aide financière. À une date restant à préciser, une allocation journalière de 16 francs est attribuée à Madame Charton.

Paul Charton est homologué comme Déporté Résistant (carte n° 1-016-31444).

La mention « mort pour la France » est apposée sur son acte de décès.

Son nom figure sur une stèle située à l’entrée du dépôt SNCF de Perrigny-lès-Dijon : « Le personnel des ateliers de wagons à leurs camarades morts pour la France », ainsi que sur le monument aux morts de la ville de Chenove.

À une date restant à préciser, le conseil municipal de Chenove donne son nom à une rue de la commune.

Notes

Sources

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 73, 150 et 153 (cahier de Gabriel Lejard), 363 et 398.

Notre métier, journal interne de la SNCF, n° 82 du 29-11-1946, p. 10 (document communiqué par Hervé Barthélémy, de l’association “Rail et Mémoire”).

Les communistes dans la Résistance en Côte-d’Or, édité par le PCF de Côte d’Or, 1996, page 111 : « Après la libération – Morts pour la France ».

Fabrice Perron, Les cheminots dans la Résistance en Côte-d’Or pendant la Seconde Guerre mondiale, 1940-1944, mémoire de maîtrise, Dijon, 1991, annexe N° 19 « Le Souvenir ».

État civil de la mairie de Saint-Amour (Jura – 39).

Archives départementales de Côte-d’Or, cote 1630 W, article 252 : « arrestations par les autorités d’occupation en raison de leur passé et activité politique » et article 94 : « propagande communiste » ; cotes 6J61 à 62 : fiches individuelles des déportés de Côte-d’Or, don de Pierre Gounand, historien ; cote 1072 W article 1, pochette 23 « DIJON Région – Renseignements – Menées communistes c/ CHARTON et tous autres -Juillet 1941 ».

CDJC, Paris, doc. IV-198, site internet du Mémorial de la Shoah.

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 165 (35948/1942).

Base de données des archives historiques SNCF ; service central du personnel, agents déportés déclarés décédés en Allemagne (en 1947), de A à Q (0110LM0108).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 30-03-2013)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes) qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.