- Photographiée à Auschwitz-I,

le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne. Coll. Mémoire Vive.

Droits réservés.

Suzanne Momon naît le 10 août 1896 à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine. Son père, chef de chantier, disparaît quand Suzanne a huit ans. Pour aider à élever les quatre autres enfants, elle quitte rapidement l’école communale pour travailler à domicile, avec sa mère, qui fait des brosses. Plus tard, elle est ouvrière dans une usine de peinture, chez Desfossés.

Pendant la guerre de 1914, elle rencontre Gustave Brustlein, soldat de la classe 1911, qui est réformé pour tuberculose contractée en service. Originaire d’une famille protestante de Mulhouse qui avait opté pour la France après l’annexion de 1870, Brustlein est socialiste. Suzanne Momon et lui se mettent en ménage : ils ont deux enfants, dont Gilbert, André, Brustlein, né le 20 mars 1919.

Très malade en 1919, Brustlein se voit perdu et veut régulariser leur union ; pour les enfants, pour sa femme. Elle refuse : « Tu as le temps d’y penser. Tu guériras. » Il meurt sans que sa veuve obtienne droit à pension, sans que les enfants soient reconnus pupilles de la Nation.

Suzanne élève ses enfants sans l’aide de personne. Il se peut qu’elle doive se séparer un temps de Gilbert, orphelin à huit mois, puisque celui-ci, élevé également par sa grand-mère, connaîtra l’orphelinat et l’internat.

Gilbert fait des études secondaires, passe son brevet et tente le concours d’entrée à l’École normale d’instituteurs, mais il échoue (1936). En avril 1938, il est licencié d’une banque. Au moment de son arrestation, il est déclaré comme ouvrier-tapissier (à vérifier).

Ayant appris le métier de tapissière, Suzanne Momon travaille à façon et se fait une clientèle qui l’aime bien. Elle élève ses enfants dans l’idéal de leur père : socialiste, laïque. N’étant allée à l’école que deux ans à peine, elle s’est instruite seule, lisant beaucoup, allant voir toutes les pièces classiques à la Comédie Française, écrivant sans faute et s’exprimant bien.

Elle habite au 1 (ou au 20 ?), rue de Montreuil, près du métro Faidherbe-Chaligny.

Son fils Gilbert entre dans la Résistance armée

- Gilbert Brustlein.

En août 1940, Gilbert Brustlein trouve le contact avec les Jeunesses communistes clandestines (JC) du 11e. Dès l’automne, il est promu chef de groupe.

En janvier 1941, alors qu’avec un camarade il trace des slogans au fusain sur les murs, il est interpellé, interrogé (restant silencieux), jugé et relaxé.

Puis il participe activement aux manifestations organisées dans le 11e arrondissement au cours de l’été.

Son courage lui vaut d’être proposé par Odile Arrighi, pour diriger un des trois Bataillons de la jeunesse, en cours de création en marge de l’O.S. sous la direction miliaire de Pierre Georges, dit « Frédo » (le colonel Fabien), engagé à seize ans dans les Brigades internationales. Gilbert Brustlein est secondé par Fernand Zalnikow, alias « Benoît ». Son groupe – le plus important en nombre – comprend également Tony Bloncourt, Roger Hanlet et Pierre Milan – deux copains des HBM de la rue Henri-Ranvier fréquentant le club sportif du 11e -, Robert Peltier, Christian Rizo et Ascher Semahiya. Gilbert teste ses combattants : à sept (sans Peltier), ils se dirigent « vers le mur situé un peu en dessous de l’église de Ménilmontant. Arrivés là, nous sortons nos armes et, devant les ménagères apeurées, Rizo, Roger et Milan arrachent les affichent vantant les victoires nazies en URSS. »

Le 2 août 1941, Danielle Casanova apprend à Albert Ouzoulias qu’il est nommé commissaire politique des Bataillons, huit jour après son évasion d’un Stalag de prisonniers de guerre en Autriche.

Le 23 août, Gilbert Brustlein participe au coup du métro Barbès avec “Fabien”, en assurant sa protection.

À partir du 15 octobre, il partage sa planque avec Fernand Zalnikow, une chambre au 6e étage du 126, avenue Philippe-Auguste (Paris 11e), qui sert également de cache pour les armes et le matériel de sabotage (…après avoir abrité une ronéo au printemps).

- Fernand Zalkinov., photographié par

les services de la préfecture de police

le 1er novembre 1941.

À la mi-octobre, le Comité militaire national, qui vient d’être créé – avec à sa tête Charles Tillon et Eugène Hénaff – par la direction du Parti communiste clandestin, décide d’envoyer à Bordeaux, Nantes et Rouen des commandos parisiens afin d’organiser des actions d’éclat dans ces grandes villes de province. Chacun de ces trois groupes de « brûlots », composés d’anciens brigadistes et de jeunes combattants, a pour mission de provoquer le déraillement d’un train militaire et d’exécuter un officier de l’armée d’occupation.

Gilbert Brustlein est envoyé à Nantes avec Marcel Bourdarias [1] sous la direction de Spartaco Guisco [2]. Ils y arrivent le 16 ou 17 octobre. Choisi au hasard des circonstances, le militaire tué le lundi matin 20 octobre à l’entrée de la rue du Roi-Albert à Nantes se trouve être le plus haut gradé du secteur, le lieutenant-colonel Karl Hotz, Feldkommandant de la région militaire.

- Nantes. La cathédrale et la place Saint-Pierre sur laquelle

les résistants parisiens ont repérés deux officiers allemands.

Carte postale éditée après-guerre. Coll. Mémoire Vive.

- Nantes, Au pied de la cathédrale, à gauche, l’entrée de la rue

du Roi-Albert où sont tirés deux coups de feu aux conséquences

considérables. Carte postale d’après-guerre. Coll. M. Vive

Brustlein abat Hotz de deux balles de 6,35 mm tandis que le revolver de Guisco s’enraye, sauvant la vie de l’autre officier, un capitaine, qui pourra témoigner de la jeunesse des assaillants. C’est en représailles à cette action que 48 otages sont fusillés à Châteaubriant (27), Nantes (16) et Paris (5) deux jours plus tard, le 22 octobre.

Après avoir mangé une dernière fois dans le petit restaurant qu’ils fréquentent depuis leur arrivée, les deux jeunes gens se séparent pour rentrer par des chemins séparés.

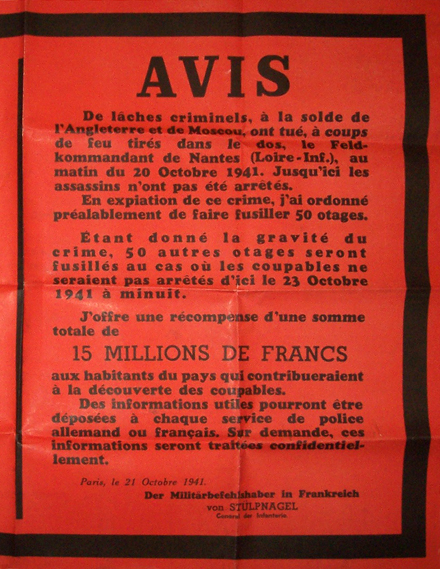

- Affiche, avis de recherche des auteurs de l’exécution du colonel Hotz en octobre 1941.

Dès le soir du 21 octobre, Gilbert Brustlein revient à Paris, via Rennes et Versailles. Il se rend d’abord chez Roger Hanlet, un membre du groupe, alors que le père de celui-ci est présent. Puis il retrouve Fernand Zalnikow dans leur chambre. Le lendemain, il rend compte de sa mission à Conrado Miret-Muste [3], alias « Lucien ». Dans les jours suivants, il va dîner presque tous les soirs chez sa mère, Suzanne Momon, qui semble désapprouver l’action de Nantes et les représailles qu’elle entraîne.

Dans la même période, Roger Hanlet est repéré par la police française à la suite de la filature d’un sympathisant ayant proposé de vendre au groupe Brustlein des armes récupérées par les égoutiers (l’homme a été dénoncé).

- Roger Hanlet, photographié par les

services de la préfecture de police

le 1er novembre 1941.

Le 30 octobre, vers midi trente, Roger Hanlet est arrêté chez lui, au domicile de ses parents, rue Ranvier, par des officiers de la brigade criminelle dirigés par le commissaire principal Georges Veber. Au cours de la perquisition, deux (ou trois ?) pistolets sont trouvés dans sa chambre et Roger Hanlet conduit lui-même les policiers vers deux autres pistolets cachés dans la cave. Dans la voiture qui le conduit au 36 quai des Orfèvres, il commence spontanément à livrer de nombreuses informations sur les activités de son groupe. Dans le bureau des inspecteurs, il poursuit en livrant des noms et des adresses.

À 14 heures, son ami Pierre Milan – précédemment repéré au cours de la même filature – est arrêté chez sa mère, au 3 rue Ranvier, au retour de sa tournée de facteur.

- Pierre Milan.

Roger Hanlet révèle l’identité et les deux adresses de Gilbert Brustlein, donnant également des précisions qui rendent celui-ci suspect dans l’affaire de Nantes.

Dans la soirée, des policiers interrogent le concierge de l’immeuble de la rue de Montreuil où habite Suzanne Momon et établissent un cordon dans tout le quartier. Suzanne, qui a constaté le manège et en a eu confirmation par le concierge, parvient à sortir de la maison. Tout le faubourg Saint-Antoine la connaît. Elle fait le tour des amis qui, en un moment, dressent un cordon plus large que celui des policiers, se postant à toutes les rues par où pourrait déboucher Gilbert Brustlein. « Soudain, arrivé à la hauteur du 125 [rue du Faubourg Saint-Antoine], à cinquante mètre de chez moi, Louis Nogarède, un familier, est à la porte cochère. Il m’attend. Il me prend par le bras. “Toi, viens par ici.” J’entre sous la voûte. “Les flics sont chez toi.” ».

Au même moment, c’est Fernand Zalnikow qui est arrêté en rentrant à leur planque de l’avenue Philippe-Auguste. Déjà alerté, Gilbert Brustlein évite de s’y rendre et demande à des amis de vérifier si la chambre est surveillée, ce qui lui sera confirmé le lendemain.

Les parents de Zalnikow sont arrêtés dans la nuit, puis la mère de Pierre Milan. Le 1er novembre, les parents de Robert Peltier sont arrêtés au domicile familial, à Goussainville ; le jeune homme est arrêté sur son lieu de travail à Creil (Oise). Ascher Semahiya est pris en se rendant chez les Hanlet, où le commissaire Veber a dressé une souricière ; sa sœur sera aussi arrêtée.

- Robert Peltier.

- Ascher Semahiya.

Dès l’arrestation de Roger Hanlet, le commissaire Veber a prévenu la police allemande de la rue des Saussaies (Sipo-SD) qui procède également à un interrogatoire des inculpés. Zalnikow et Semahiya résistent et ne livrent aucune information.

Christian Rizo est arrêté le 25 ou 26 novembre, après une filature commencée au domicile de sa mère à laquelle il était allé porter de l’argent.

- Christian Rizo.

Tony Bloncourt est le dernier arrêté, le 5 janvier 1942, interpellé pour avoir fuit un contrôle d’identité.

- Tony Bloncourt.

Suzanne Momon, la mère de Gilbert Brustlein, est arrêtée entre le 30 octobre et le 1er novembre (à vérifier…). Les policiers français arrêtent aussi sa sœur, son frère, leurs enfants, mais les relâchent après quelques jours. Suzanne, d’abord interrogée à la préfecture de police, l’est ensuite par la Gestapo, puis est emprisonnée à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e), au secret.

Gilbert Brustlein chez la Mère My

Le 31 octobre, après une nuit passée chez des amis, Gilbert Brustlein retrouve Conrado Miret-Muste auquel il apprend les arrestations et demande de lui trouver une planque. Celui-ci improvise et conduit Brustlein au 121, boulevard Sérusier (Paris 19e), à L’Aquarium Bar, le petit café-restaurant tenu par Constance Rappeneau, la Mère My, lieu de rencontre des communistes participant à la lutte armée. Conrado Miret-Muste convainc le colonel Dumont [4], alias « Monsieur Journet », que Brustlein puisse se réfugier dans le “laboratoire” dans lequel sont fabriqués les explosifs, situé au rez-de-chaussée des HBM du 5, avenue Debidour (une impasse), à côté de la loge de la concierge. Gilbert Brustlein y reste une quinzaine de jours. Après que Louis Coulibœuf, responsable d’un réseau de propagande et compagnon de la gardienne du 5, avenue Debidour, ait décidé qu’il ne lui apporterait plus ses repas, Gilbert Brustlein va les prendre Chez My, dont le restaurant est situé à proximité.

Au cours de la première quinzaine de novembre, un agent de police qui fréquente l’établissement depuis le Front populaire et qui n’attire plus la méfiance reconnaît Gilbert Brustlein d’après un portrait qui vient d’être affiché dans son commissariat, celui du quartier des Lilas (saisie au cours de la perquisition chez sa mère, une photographie de Brustlein présentée à des témoins de Nantes a confirmé son identification). L’information remonte aussitôt jusqu’à brigade spéciale des Renseignements généraux de la préfecture de police. Un système de surveillance et de filature est mis en place, qui permet rapidement de repérer l’adresse passagère du 5, rue Debidour.

Le 19 novembre, le portrait de Gilbert Brustlein est publié dans les journaux, accompagné d’un avis de recherche. Le jeune résistant disparaît, ainsi que la plupart des camarades avec lesquels il était en contact. L’inspecteur David décide cependant d’attendre encore quelques jours, espérant prendre un maximum de résistants dans le piège.

Mais, le 25 novembre, deux filatures sont successivement repérées, les résistants sont alertés : l’habile coup de filet programmé se transforme alors en une “descente” improvisée. La patronne de Chez My, Constance Rappeneau, son mari, sa serveuse, et tous les consommateurs présents sont arrêtés. La cache d’armes/“laboratoire” de l’O.S. est découverte, mais Gilbert Brustlein l’a quitté depuis une semaine [5].

Brutalement interrogé, Louis Coulibœuf dévoile toutes les caches dissimulées dans sa cave du 5, avenue Debidour. Grâce à une adresse trouvée dans un des documents ainsi récupérés, les policiers arrêtent Antoine Émorine, dit Tonin, chez Gaétan Meynard (époux de Marthe) à Angoulême le 9 décembre. À son tour, celui-ci livre de nombreuses informations avant d’être retrouvé suicidé (?) dans sa cellule le 1er avril 1942.

Le tribunal spécial du Palais Bourbon

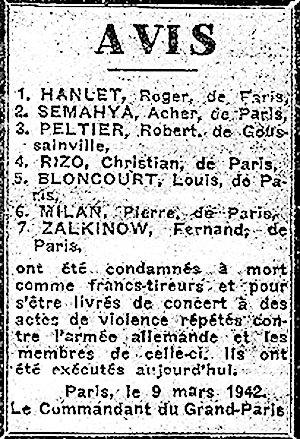

Du 4 au 6 mars 1942, neuf membres du groupe des Bataillons de la jeunesse sont traduits devant un tribunal spécial allemand siégeant au Palais Bourbon : un procès “médiatique”. Le 9 mars, sept sont fusillés au fort du Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Hormis, Fernand Zalnikow, de Paris 20e, et Robert Peltier, de Goussainville (Val-d’Oise), tous sont des jeunes du 11e arrondissement.

- Avis de l’exécution du 9 mars 1942.

Le 13 mars, après l’exécution des jeunes Résistants, quatorze hommes et femmes appréhendés dans la même affaire sont mis à la disposition de la préfecture de police (renseignements généraux) par les “autorités d’occupation” : trois sont libérés, les onze autres sont internés administrativement. Raymond Moyen, époux de Juliette Zalkinow et beau-frère de Fernand, est transféré à Royallieu le 5 mai et déporté à Auschwitz dans le convoi du 6 juillet 1942.

Les quatre femmes (dont Suzanne Momon et Rachel Zalnikow) sont internées à la prison de la Petite-Roquette. Transférées ensuite à la caserne des Tourelles, elles seront de nouveau remises aux Allemands le 7 août 1942.

Suzanne Momon est envoyée au camp du Fort de Romainville, sur la commune des Lilas (Seine-Saint-Denis).

- L’unique entrée du Fort de Romainville (Haftlager 122),

surplombée par un mirador.

© Musée de la résistance nationale (MRN),

Champigny-sur-Marne (94).

Le 3 septembre, elle est soudainement appelée à la Kommandantur du fort pour être libérée ; comme cela, sans explication. Flairant un piège – la police recherche toujours son fils -, elle rentre néanmoins chez elle afin de ne pas prêter à soupçon. Convoquée à la préfecture, elle s’y rend délibérément, préférant se livrer que voir arrêter sa famille.

Le 8 septembre 1942, elle est renvoyée à Romainville. Enregistrée sous le matricule n°713, elle reprend sa place dans la chambrée sous les quolibets, selon Charlotte Delbo : « Pourquoi est-elle restée chez elle ? Faut-il être bête… Elle ne dit rien : elle a choisi. ». Mais Suzanne Momon semble également être tenue à l’écart par certaines résistantes à cause des rumeurs sur les prétendues erreurs ou la trahison de son fils.

- Affiche portant l’avis du MBF du 10 juillet 1942.

Musée Jean Moulin, Paris 14e.

Le 22 janvier 1943, Suzanne Momon fait partie des cent premières femmes otages transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »).

Le lendemain, un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille. Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies. Ce sera le dernier signe de vie reçu par la famille de Suzanne.

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

- Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II)

par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises

et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Suzanne Momon y est enregistrée sous le matricule 31686. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail dans les Kommandos, mais pas de corvée.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie de la police allemande : vues de trois-quart, de face et de profil (la photo d’immatriculation de Suzanne Momon a été retrouvée, puis identifiée par des rescapées à l’été 1947).

- Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Suzanne Momon meurt au camp de femmes de Birkenau en février ou mars 1943 : pas d’archive, pas de témoignage.

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1995), page 204.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1995), page 204. ![]() Jean-Marc Berlière, Franck Liaigre, Le sang des communistes, Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, Automne 1941, collection Nouvelles études contemporaines, Fayard, février 2004, pages 111, 120, 141-142, 146, 330.

Jean-Marc Berlière, Franck Liaigre, Le sang des communistes, Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, Automne 1941, collection Nouvelles études contemporaines, Fayard, février 2004, pages 111, 120, 141-142, 146, 330. ![]() Site Aux jeunes résistants des Bataillons de la jeunesse FTPF du XIe arrondissement de Paris.

Site Aux jeunes résistants des Bataillons de la jeunesse FTPF du XIe arrondissement de Paris. ![]() Site Wikipedia : Brustlein et Zalnikow.

Site Wikipedia : Brustlein et Zalnikow.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 22-05-2012)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

[1] Marcel Bourdarias, né le 23 janvier 1924 à Paris 13e, domicilié au 16, rue Anatole-France à Alfortville. Il participe à de nombreuses actions de la Résistance armée communiste, par exemple le 21 novembre 1941, à l’attentat contre la librairie Rive Gauche, tenue par des collaborationnistes et des Allemands, à l’angle du boulevard Saint-Michel et de la place de la Sorbonne, dans le Quartier latin (Paris 5e). Arrêté le 5 janvier 1942, jugé par un tribunal militaire allemand lors du procès de la Maison de la Chimie, il est fusillé au Mont-Valérien le 17 avril 1942.

[2] Spartaco Guisco : il est arrêté le 10 février 1942, rue de la Gaité, en compagnie de Louis Marchandise.

[3] Conrado Miret-Muste, né le 15 avril 1906 à Barcelone, commandant dans l’armée républicaine espagnole en 1938. Réfugié en France. Arrêté une première fois en 1940 et transféré à la Santé, il s’évade lors de la débâcle et rejoint la MOI (main-d’œuvre immigrée). En mars 1941, il fonde les groupes armés de la MOI. Arrêté en novembre 1941 au Champ-de-Mars, torturé, il meurt dans sa cellule dans la nuit du 26 au 27 février 1942, avant l’ouverture du procès de la Maison de la Chimie, sans même avoir révélé son identité.

[4] Jules Dumont, né le 1er janvier 1888 à Roubaix, militant communiste, participe à la guerre d’Espagne dans la 14e Brigade internationale. Entré dans la clandestinité en juillet 1940 à la suite d’une condamnation à six mois d’emprisonnement pour distribution de tracts. Sous le pseudonyme de « Paul », il est le commissaire militaire du Comité militaire national du PCF clandestin d’octobre à décembre 1941. “Mis au vert” dans l’Oise après les arrestations du 25 novembre et “remis à la base”, il est arrêté par la police allemande à Wasquehal (Nord) en 1942, puis fusillé au fort du Mont-Valérien le 15 juin 1943.

[5] La cavale de Gilbert Brustlein : après la parution de sa photo dans les journaux, le 19 novembre, il quitte la cache de l’avenue Debibour pour se réfugier à Saint-Mandé (Val-de-Marne), chez de vagues connaissances apeurées, puis à Paris, chez des italiens communistes et dévoués. Ayant appris que le parti communiste le tient pour responsable de la chute du “labo”, Gilbert Brustlein gagne seul et par ses propres moyens la zone sud, parvient à franchir la frontière espagnole en novembre 1941 ; il est arrêté et incarcéré sous une fausse identité au camp de concentration de Miranda ; il est finalement pris en charge par les Britanniques et transféré en Angleterre via Gibraltar. Il s’engage dans l’armée de la France libre en novembre 1942 et reste par la suite à Alger, revenant en France à la fin de 1944. Gilbert Brustlein décède le 25 février 2009, à 89 ans.