- © APP, Paris.

Simone Noyer naît le 13 juin 1921 à Évreux (Eure). Le père est chef de manœuvre aux chemins de fer. Simone est l’aînée de deux filles.

Malgré ses parents qui souhaitent qu’elle fasse des études, Simone quitte l’école communale d’Évreux après le certificat, et se marie très tôt, à dix-sept ans. En 1938, Simone Noyer (17 ans) épouse Noël David, né le 24 décembre 1912 à Rouen, ouvrier métallurgiste affilié à un syndicat proche du Parti socialiste. Il veut aller aux colonies et suit des cours par correspondance pour acquérir les connaissances nécessaires. Un an après leur mariage, la guerre éclate.

Noël David est mobilisé. Simone retourne chez ses parents. Son mari est fait prisonnier.

Malade, il est renvoyé dans son foyer au début de 1941. Les David louent un appartement au Petit-Quevilly, dans la banlieue rouennaise.

Noël David pense toujours aller aux colonies : on lui offre un poste à Madagascar où il serait chef de plantation. Les David quittent le Petit-Quevilly, mettent leurs affaires chez un parent, s’installent dans un meublé au 8 ter, boulevard Jardin-l’Évêque à Évreux, font leurs préparatifs : passeports, démarches. Ils achètent des malles.

En attendant [?], Noël David travaille pour un agent immobilier, chez qui son épouse occupe aussi un petit emploi aux écritures. En décembre 1941, il entre en contact avec le Parti communiste clandestin. Suivant des consignes données par la direction parisienne, il met en place le comité local du Secours populaire [1] d’Évreux, qu’il dirige dès sa création, recueillant des fonds pour assister financièrement les familles de militants communistes emprisonnés. Les parents de Simone, qui vivent à deux pas, ne se doutent pas des activités clandestines du couple.

Le 15 février 1942, lors d’un vaste coup de filet opéré à Paris par la brigade spéciale anticommuniste (BS 1) à la suite d’une série de filatures commencées avec l’identification d’André Pican, des noms, des adresses et des “passes” – par exemple l’une des deux moitiés d’une carte postale déchirée et dont chacun s’est vu remettre un bout – sont trouvés chez Félix Cadras, conduisant les inspecteurs à poursuivre leurs investigations jusqu’en province.

Le 24 février, un inconnu se fait accueillir chez les David en leur présentant un “passe”. Le soir même, ceux-ci ont des invités à dîner – les deux beaux-frères de Noël, Jean Buée et Roger Lefebvre, plus un ami, Henri Aubergier – pour une réunion clandestine du Secours populaire. Ayant assisté à la rencontre, le nouveau venu sort… puis revient avec des policiers : c’est un inspecteur de la BS1 en mission depuis Paris.

Au cours de la perquisition, un paquet de tracts, caché sous le matelas, échappe aux regards. C’est la jeune sœur de Simone qui, le lendemain ira les chercher et les brûlera.

Tous les convives sont emmenés à la préfecture d’Évreux. Simone est relâchée deux jours plus tard. Son père lui conseille de fuir, mais elle y renonce pour protéger sa famille, qui risquerait d’être arrêtée par mesure de représailles.

Le 27 février, convoquée la préfecture, elle s’y rend.

Elle est emmenée à Paris tout de suite, emprisonnée au dépôt (la Conciergerie, sous le Palais de Justice).

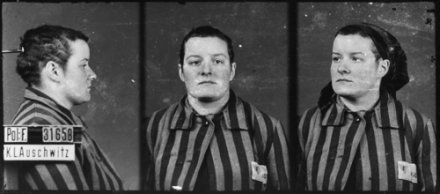

- Photo anthropométrique prise le 17 mars 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police (APP), Paris.

- Photo anthropométrique prise le 17 mars 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police (APP), Paris.

Le 30 avril, elle est conduite au quartier allemand de la Maison d’arrêt de la Santé, au secret.

Le 24 août, elle est transférée au camp allemand du Fort de Romainville, sur la commune des Lilas [2] (Seine-Saint-Denis – 93), avec vingt-quatre futures “31000” arrêtées dans la même affaire, parmi lesquelles les Normandes Madeleine Dissoubray, Suzanne Roze, Germaine Pican (arrêtée à Paris)…

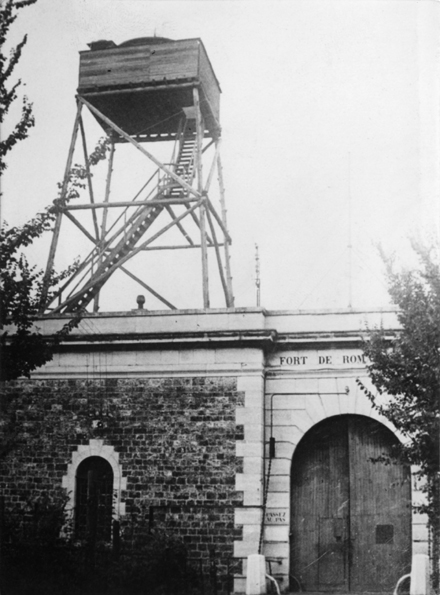

- L’unique entrée du Fort de Romainville (Haftlager 122),

surplombée par un mirador.

© Musée de la résistance nationale (MRN),

Champigny-sur-Marne (94).

Simone David y est enregistrée sous le matricule n° 657.

- Au fort de Romainville.

Le 21 septembre 1942, Noël David est parmi les quarante-cinq otages qui sont fusillés au fort du Mont-Valérien à Suresnes (Hauts-de-Seine) en représailles des actions de la résistance armée communiste [3]. Roger Lefebvre – l’un des beaux-frères – est fusillé en même temps. Sa femme, convoquée à la préfecture pour apprendre que son mari a été exécuté, se suicide en rentrant chez elle. Henri Aubergier est également exécuté. Seul Jean Buée, l’autre beau-frère, est relâché parce qu’il est père de huit enfants. Mais il meurt lui aussi, dans un accident, quelques semaines plus tard.

Le 22 janvier 1943, Simone David est parmi les cent premières femmes otages transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »). Le lendemain, un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites en camion à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille.

- Les deux wagons à bestiaux

du Mémorial de Margny-les-Compiègne,

installés sur une voie de la gare de marchandise

d’où sont partis les convois de déportation. Cliché M.V.

Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL [4] Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

- Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II)

par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises

et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Simone David est enregistrée sous le matricule 31658. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, les “31000” sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart d’entre elles sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie de la police judiciaire allemande : vues de trois-quart avec un couvre-chef, de face et de profil (la photo d’immatriculation de Simone David a été retrouvée, puis identifiée par des rescapées à l’été 1947).

- Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Le 12 février, la plupart des “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où se trouvent quelques compagnes prises à la “course” du 10 février. Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Ayant contracté le typhus, Simone David est admise au Revier [5] de Birkenau.

C’est là qu’elle meurt, le 7 avril 1943, selon l’acte de décès du camp.

En août 1944, sa marraine, arrêtée en 1943 et déportée au KL Ravensbrück y rencontre des rescapées du convoi des 31000. C’est par elles qu’elle apprend la mort de Simone. Elle l’annonce aux parents quand elle rentre à Évreux le 2 mai 1945.

Sources :

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 80-81.

Frédéric Couderc, Les RG sous l’occupation : quand la police française traquait les résistants, Olivier Orban, Paris 1992, page 83.

Serge Klarsfeld, Le livre des otages, Les éditeurs français réunis, Paris 1979. les otages de Bordeaux (20.9.1942), pages 174 à 179, et 233 à 235, fiche allemande, page 210.

Liste des photos d’Auschwitz « identifiées de camarades non rentrées », Après Auschwitz, bulletin de l’Amicale, n°17 septembre-octobre 1947, page 3.

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 20-08-2013)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).