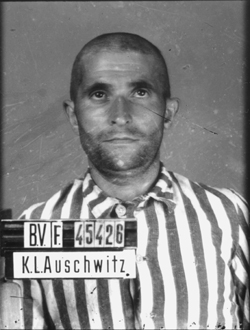

- IDENTIFICATION INCERTAINE…

- Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Maurice, Marcel, Michel, Daudin naît le 14 juin 1906 à Anetz (Loire-Atlantique [1] – 44), fils de Pierre Daudin et Anne (?) ; sur cette commune, en divers lieux-dits, il existe plusieurs familles d’agriculteurs du nom de Daudin.

En 1926, au recrutement de Tours, il effectue 18 mois de service militaire au 1er régiment d’infanterie coloniale.

Le 14 juillet 1928 à Le Bourdon (Loiret), il se marie avec Jeanne Rousseau, née le 22 dans 1914 dans cette commune.

En 1935 et jusqu’au moment de l’arrestation de Maurice, le couple est domicilié au 107, boulevard de l’Hôpital à Paris 13e, près de la station de métro Nationale. Jeanne est employée (?) dans le 15e arrondissement.

- Entrée de l’immeuble du 107, avenue de l’Hôpital, aujourd’hui

mitoyen du site Pitié-Salpêtrière de la Faculté de Médecine.

© Photo Mémoire-Vive 2013.

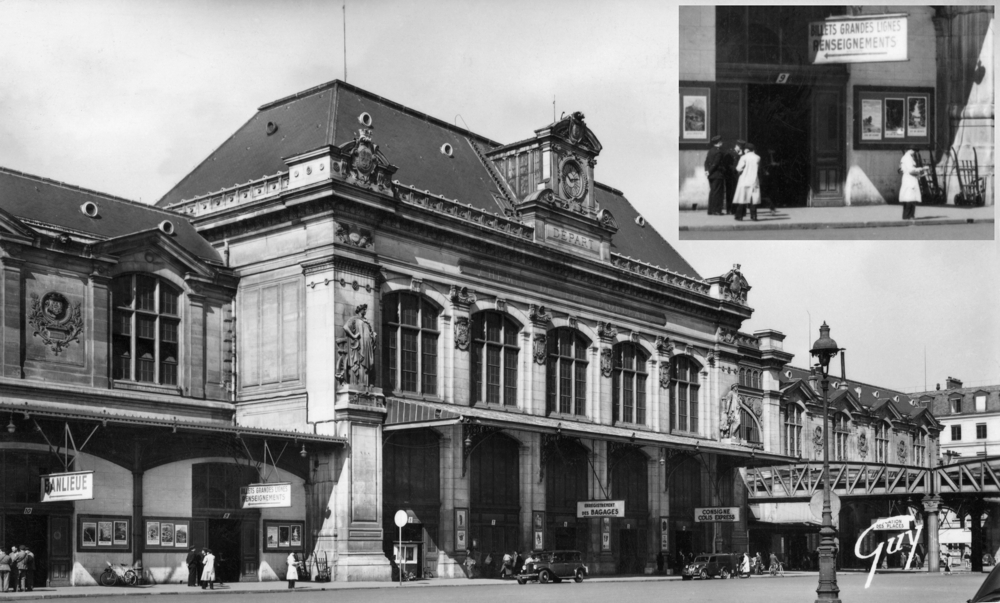

Maurice Daudin travaille à la SNCF comme homme d’équipe à la gare d’Austerlitz (Paris 13e).

Paris 13e. Gare d’Austerlitz, la cour des départs.

Carte postale des années 1940. Collection Mémoire Vive.

Il est membre du Parti communiste.

Le 23 juillet 1941, il est arrêté par la police française pour distribution de tracts communistes parmi le personnel employé et ouvrier de la gare, dans la même affaire que Marius Amiel, cheminot. Des tracts sont également trouvés à son domicile.

La 14e Chambre correctionnelle de Paris le condamne immédiatement à huit mois de prison. Le 25 juillet, il est écroué à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e), puis transféré le 8 août 1941 à la Maison d’arrêt de Fresnes (Seine / Val-de-Marne).

Le 6 février 1942, son épouse écrit au préfet de la Seine. « Je me permets de faire appel à votre haute bienveillance pour m’aider à retrouver l’espoir et le courage de vivre. J’attends un bébé vers la mi-mars, et mon mari, actuellement détenu à la Maison centrale de Poissy, est libérable le 17 mars. Ayant appris qu’actuellement aucun prisonnier politique n’est libéré, mais envoyé dans un camp de concentration, je viens vous demander, Monsieur le Préfet, s’il en sera de même pour mon mari et s’il ne peut être fait une exception en sa faveur, vu la situation dans laquelle je me trouve. L’arrestation de mon mari ainsi que son absence m’ont causé beaucoup de peine et soucis. Ma santé s’en ressent et je ne suis pas sans inquiétude pour les jours à venir. Je suis absolument seule à Paris, et la présence de mon mari et la certitude de sa libération le 17 mars serait pour moi un grand réconfort. J’attends avec impatience votre réponse, espérant qu’elle ne me décevra pas. » Le 11 février, ce courrier est transmis aux R.G. pour avis.

Leur fille Jeanine naît effectivement le 7 mars 1942.

À sa levée d’écrou, le 26 mars 1942, la préfecture de police de Paris ordonne son internement administratif. Pendant un temps, il est détenu au dépôt de la préfecture (sous-sol de la Conciergerie, île de la Cité). Le 16 avril, il fait partie d’un groupe de détenus transférés au “centre de séjour surveillé” (CSS) de Voves (Eure-et-Loir – 28), où il est enregistré sous le matricule n° 101.

Entrée du camp de Voves. Date inconnue, probablement après mars 1943.

© Musée de la Résistance Nationale, Champigny, fonds de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé.

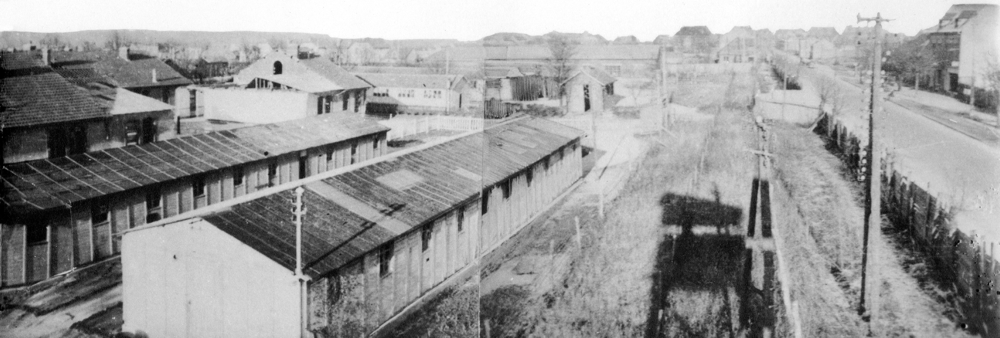

Le 10 mai 1942, il est parmi les 81 internés remis aux “autorités d’occupation” à la demande de celles-ci et transférés au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager).

Un angle du camp de Royallieu vu depuis le mirador central dont l’ombre se profile sur le sol.

Le renfoncement à droite dans la palissade correspond à l’entrée du Frontstalag 122.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Maurice Daudin est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 45426, selon les listes reconstituées (la photo du détenu portant ce matricule a été retrouvée, mais n’a pu être identifiée à ce jour).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage actuellement connu ne permet de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Maurice Daudin.

Il meurt à Auschwitz le 24 août 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher) [2].

Peu après (?), à une date restant à préciser, la mairie du 13e arrondissement notifierait à Jeanne Daudin le décès de son mari…

Le 14 août 1948 à Paris 13e, celle-ci se remarie avec Marcel Gachet.

Déclaré “Mort pour la France”, il est homologué comme “Déporté résistant” en 1959 grâce à la détermination de sa veuve. La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 8-11-2007).

Notes :

[1] Loire-Atlantique : département dénommé “Loire-Inférieure” jusqu’en mars 1957.

[2] Différence de date de décès avec celle inscrite sur les actes d’état civil en France… Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – dont un représentant officiait au ministère des Anciens combattants en se fondant sur diverses sources, parmi lesquelles le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ. Concernant Maurice Daudin, c’est « le 10 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 10 juillet 1942 à Fresnes (Seine) » qui a été retenu pour certifier son décès ; ce qui semble indiquer que sa veuve n’a pas connu tout son parcours en détention. Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 372 et 400.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 372 et 400.

![]() Claudine Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen.

Claudine Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen.

![]() Archives départementales de Loire-Atlantique : recensement d’Anetz 1906 et 1911.

Archives départementales de Loire-Atlantique : recensement d’Anetz 1906 et 1911.

![]() Comité du souvenir du camp de Voves, liste établie à partir des registres du camp conservés aux Archives départementales d’Eure-et-Loir.

Comité du souvenir du camp de Voves, liste établie à partir des registres du camp conservés aux Archives départementales d’Eure-et-Loir.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : classeur inventaire BS1 ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 707-35945).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : classeur inventaire BS1 ; dossier individuel au cabinet du préfet (1 W 707-35945).

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 214 (24392/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 214 (24392/1942).

![]() Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, pages 450-451.

Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, pages 450-451.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 17-01-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.