- Collection du Musée de l’Histoire vivante. Montreuil.

Jean, Camille, André, Renard naît le 30 octobre 1913 à Montreuil-sous-Bois [1] (Seine / Seine-Saint-Denis), fils de Camille Renard, né le 4 novembre 1874 à Montreuil, et de Marguerite Marchais, née le 8 août 1876 à Cognac (Charente). Son père est mobilisé au cours de la guerre de 1914-1918.

De 1931 à 1936, Jean Renard travaille comme photographe dans l’atelier de son père, installé au 90, avenue de Malakoff à Paris 15e.

Le 10 août 1935, à la mairie de Montreuil, il se marie avec Gabrielle Fougeard, née le 28 juin 1911 à Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée). Ils auront une fille, Nadine, née le 16 décembre 1937 à Montreuil.

Le 15 octobre 1936, Jean Renard est incorporé au 503e régiment de chars de combat afin d’y accomplir son service militaire. Il en est libéré le 1er octobre 1937.

La famille est domiciliée au 9, rue de Rosny à Montreuil, dans un pavillon appartenant au père de Jean et où celui-ci établit son propre atelier d’artisan photographe en mai 1938.

Adhérent au Parti communiste le 1er août 1935, Jean Renard serait secrétaire d’une cellule locale. Il participe aux activités culturelles de l’Université ouvrière de Montreuil. Selon un rapport de police, il s’agirait surtout de s’intégrer à la politique de la direction municipale.

Le 26 août 1939, Jean Renard est mobilisé et rejoint son régiment. Il est « renvoyé dans ses foyers » le 4 août 1940.

Le 5 novembre suivant, il est arrêté par les services du commissariat de la circonscription de Montreuil pour « activités communistes » après avoir été mis en cause par Fernand M., un ajusteur-serrurier père de sept enfants, comme ayant utilisé plusieurs stencils ayant servi à imprimer des tracts clandestins découverts la veille lors d’une perquisition chez celui-ci (plusieurs milliers d’exemplaires imprimés ou ronéotypés) ainsi qu’une machine Ronéo (imprimante). Jean Renard est placé sous mandat de dépôt le jour même.

Le 26 avril 1941, il assigné à comparaître avec douze autres inculpés montreuillois, dont Fernand Vandehove, Marceau Vergua et son accusateur, devant la 15e Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine. Celle-ci le condamne à six mois de prison. Cette peine étant couverte par sa détention préventive, Jean Renard est relaxé le lendemain après avoir avoir signé, devant un responsable des Renseignements généraux dans le bureau duquel il a été conduit, un engagement « de ne plus [se] livrer à aucune activité communiste ».

Fin février 1942, il sollicite auprès de la direction du Commerce et du Travail de la préfecture de police, l’autorisation de transférer son atelier artisanal de photographe au 10, rue Saint-Marc, à Paris 2e.

Le 28 avril, Jean Renard est arrêté à son domicile, comme otage, lors d’une grande vague d’arrestations (397 personnes) organisée par « les autorités d’occupation » dans le département de la Seine, au prétexte de « mesures de sécurité prises pour le maintien de l’ordre intérieur » visant majoritairement des militants du Parti communiste clandestin. Les hommes arrêtés sont rapidement conduits au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Lors de son arrestation, les Allemands remettent sa carte d’alimentation et les tickets correspondants aux Renseignements généraux qui les font parvenir à la mairie de Montreuil trois jours plus tard.

Le camp militaire de Royallieu en 1956.

Au premier plan, en partant de la droite, les huit bâtiments du secteur A : le « camp des communistes ».

En arrière-plan, la ville de Compiègne. Carte postale, coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, Jean Renard est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le 8 juillet 1942, Jean Renard est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 46046 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz

lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp) ; Jean Renard ne “triche” pas sur sa profession et se déclare comme photographe. Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, Jean Renard est dans la moitié des déportés du convoi ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp.

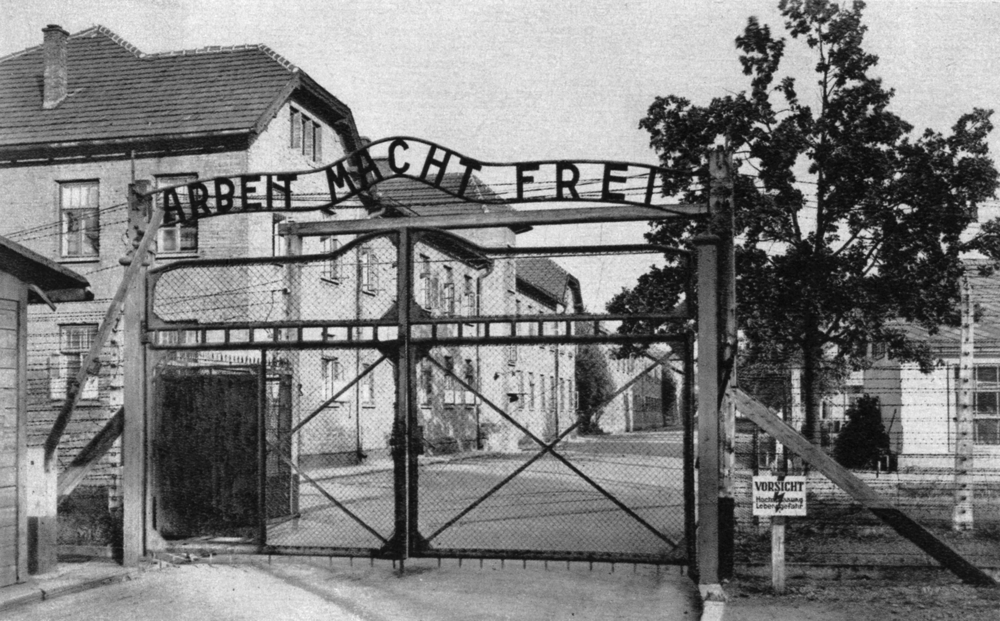

Portail de l’entrée principale d’Auschwitz-I , le “camp souche” : « ARBEIT MACHT FREI » (le travail rend libre).

Carte postale. Collection mémoire Vive. Photo : Stanislas Mucha.

Pendant un temps, il est affecté au Block 19a.

Le 8 septembre 1942, il est admis au bâtiment des maladies contagieuses (Block 20) de l’hôpital des détenus du “camp souche”, comme Jean Tarnus et Alphonse Doucet.

C’est là qu’il meurt le 13 septembre 1942, selon plusieurs registres du camp. La cause, probablement mensongère, donnée pour sa mort est « diarrhée due au typhus » (Darmkatarrh bei Fleckfieber).

À la fin de l’été 1943, un membre de sa famille s’est adressé aux autorités françaises afin de connaître son sort, ainsi qu’en atteste une demande de renseignements sur les motifs de son arrestation adressée le 22 septembre au préfet de police par les services de la Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, dirigée par François (de) Brinon.

Il est homologué comme “Déporté politique”.

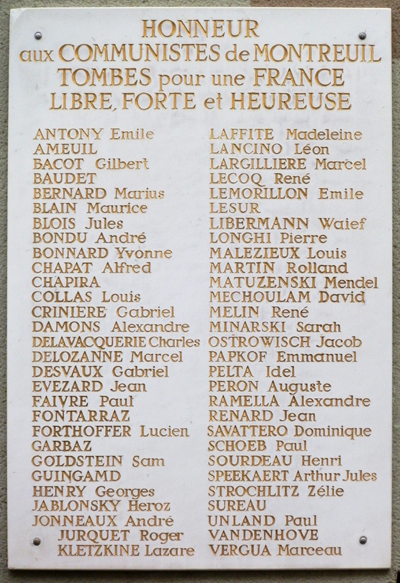

Le nom de Jean Renard est parmi les 58 inscrits sur la stèle commémorative apposée sur la façade du siège de la section du PCF, au 10, rue Victor-Hugo, afin de rendre « Honneurs aux communistes de Montreuil tombés pour une France libre forte et heureuse ».

Notes :

[1] Montreuil-sous-Bois : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 385 et 418.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 385 et 418.

![]() Cl. Cardon-Hamet, notice in 60e anniversaire du départ du convoi des 45000, brochure répertoriant les “45000” de Seine-Saint-Denis, éditée par la Ville de Montreuil et le Musée d’Histoire vivante, 2002, page 30, citant : Daniel Tamanini, de la FNDIRP de Montreuil (lettre du 23-4-1989).

Cl. Cardon-Hamet, notice in 60e anniversaire du départ du convoi des 45000, brochure répertoriant les “45000” de Seine-Saint-Denis, éditée par la Ville de Montreuil et le Musée d’Histoire vivante, 2002, page 30, citant : Daniel Tamanini, de la FNDIRP de Montreuil (lettre du 23-4-1989).

![]() Archives de Paris : archives du tribunal correctionnel de la Seine, jugement du samedi 26 avril 1941 (D1u6-3744).

Archives de Paris : archives du tribunal correctionnel de la Seine, jugement du samedi 26 avril 1941 (D1u6-3744).

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossier individuel des RG (77 W 164-75511).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande” (BA ?) ; dossier individuel des RG (77 W 164-75511).

![]() Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94), carton “Association nationale de des familles de fusillés et massacrés”, fichier des victimes (4310).

Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94), carton “Association nationale de des familles de fusillés et massacrés”, fichier des victimes (4310).

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 1002 (30327/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 1002 (30327/1942).

![]() Archives du Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – APMAB), Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) : registre du Block 20 ; copie du registre de la morgue ; acte de décès n° 30327/1942.

Archives du Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – APMAB), Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) : registre du Block 20 ; copie du registre de la morgue ; acte de décès n° 30327/1942.

![]() Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94) : carton “Association nationale de des familles de fusillés et massacrés”, fichier des victimes (4310).

Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94) : carton “Association nationale de des familles de fusillés et massacrés”, fichier des victimes (4310).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 26-02-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.