Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz

lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Henri, Fernand, Poillot naît le 29 avril 1901 au 1, rue Chatelain (devenue rue Francis de Pressensé) à Paris 14e arrondissement, fils de Ferdinand Poillot, 26 ans, cocher, et de Jeanne Tatre, son épouse, 22 ans, ouvrière, domiciliés au 24, rue des Fossés-Saint-Jacques (Paris 5e).

À une date restant à préciser, la famille s’installe à Beaune (Côte-d’Or – 21).

Henri commence à travailler comme ajusteur-mécanicien.

Appelé à accomplir son service militaire le 23 avril 1921, il se met en route le lendemain et rejoint le 36e régiment d’aviation le 29 avril. Le 1er janvier 1922, il passe au groupement d’aviation de Tunisie. Le 1er janvier 1923, il passe au 4e groupe d’aviation d’Afrique (par changement d’appellation). Maintenu provisoirement “sous les drapeaux”, il est renvoyé dans ses foyers le 24 mai 1923, titulaire d’un certificat de bonne conduite.

Début 1924, Henri Poillot habite au 28 place Madeleine à Beaune.

Le 6 février 1924 à Beaune, il se marie avec Alice Girard, née le 15 novembre 1898 à Liernail (21), sans profession. Deux jours plus tôt, le 4 février, Henri Poillot a reconnu le premier enfant de celle-ci, (Léone) Gisèle, née le 19 septembre 1922 (“fille naturelle”), légitimée par ce mariage. La petite famille s’installe au domicile de l’épouse, rue Pierre Guidot. Le couple a une deuxième enfant, Geneviève Edmonde, née le 23 juillet 1926 au domicile de ses parents.

Ensuite, la famille déménage à plusieurs reprises, selon les emplois du père. En octobre 1926, ils habitent à Nuits-Saint-Georges (21) ; en juin 1927, à Mâlain (usine Brainget ?), près de Dijon ; un an plus tard, à Ornans (Doubs – 25), au n° 11 ou 14 de la cité-jardin de la Société suisse Oerlikon de fabrication de moteurs électriques (future Alsthom), où il est ajusteur.

En octobre 1931, la famille habite à Montlebon (25), près de la frontière suisse, où Henri Poillot est mécanicien dans l’usine de couverts de table Vermot-Gaud (marque Aluminonickel, 1920-1984) ; en 1935, ils sont au lieu-dit Sur la Seigne, dans la même commune. En août 1938, la famille s‘installe au 2 rue des Facultés à Dijon (21).

Au moment de l’arrestation du chef de famille, celle-ci est domiciliée au 5 bis, rue de l’Arquebuse à Dijon. Gisèle, 19 ans, est alors employée aux Assurances Sociales, et Geneviève, 16 ans, est apprentie couturière.

À partir de 1936, Henri Poillot est outilleur aux Établissements Lipton, usine de décolletage (pièces métalliques tournées), située 66 bis, rue Charles Dumont à Dijon.

Le 31 août 1939, il est rappelé à l’activité militaire et affecté au bataillon de l’Air n° 102. Le 1er décembre suivant, il passe au bataillon de l’Air n° 103. Il est démobilisé le 6 août 1940.

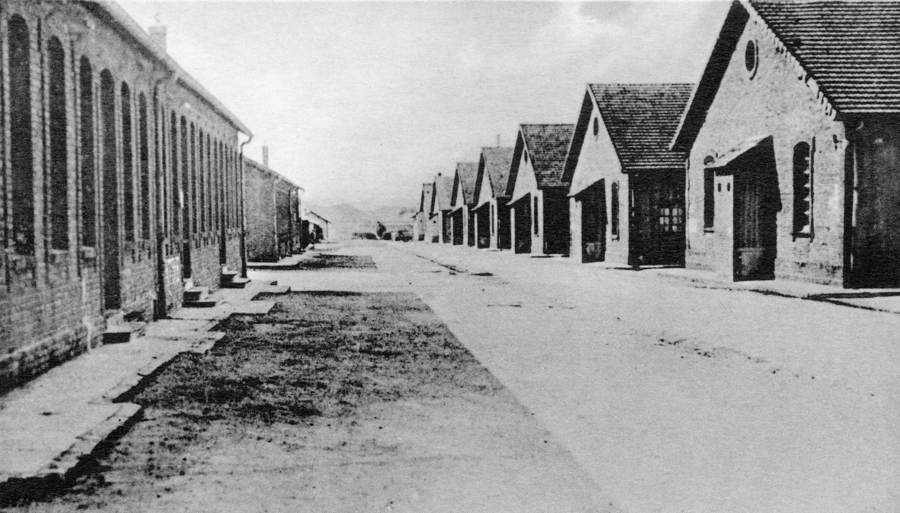

Dijon, la place du Théâtre. À droite, le Grand Café de Paris, transformé en Soldatenheim sous l’Occupation.

Carte postale, collection Mémoire Vive.

Le 11 janvier 1942, Henri Poillot est arrêté comme otage à la suite de l’attentat manqué contre le foyer du soldat allemand (Soldatenheim) de Dijon [1], mis à la disposition des autorités d’occupation et conduit au quartier allemand de la prison de Dijon, rue d’Auxonne (selon les enquêteurs, certaines pièces entrant dans la fabrication de la bombe ont été fabriquées dans l’usine Lipton).

Le 19 janvier, le Commissaire divisionnaire, chef de la Police Judiciaire, informe par courrier le Préfet de Côte d’Or que, sur les 26 ouvriers de l’usine arrêtés le 11 janvier, 21 ont été remis en liberté. Sur les cinq hommes gardés en détention, deux détenus ont avoué leur complicité (Pierre Dubost et Serge Guillerme) et trois sont gardés en otages en raison de leur ex-affiliation au Parti communiste : Julien Faradon, Henri Poillot et André Renard (futurs “45000”) ; Eugène Bonnardin (autre futur “45000”), arrêté avec les autres puis libéré le 18 janvier, est de nouveau incarcéré dès le lendemain.

Les quatre hommes sont finalement internés au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Enregistré sous le matricule le matricule n° 2447, Henri Poillot est assigné au bâtiment A7.

En février, Alice Poillot écrit au Préfet de Région afin d’obtenir l’allocation prévue en faveur des familles de prisonniers civils internés par les Autorités allemandes, car elle est sans travail et sa fille cadette, qui est alors apprentie, n’a aucun salaire.

Entre fin avril et fin juin 1942, Henri Poillot est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Les 14 déportés de Côte-d’Or se regroupent dans le même wagon. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet, Henri Poillot est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 45994, selon les listes reconstituées (la photo du détenu portant ce matricule n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage connu ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Henri Poillot.

Le 17 juillet, son épouse reçoit très probablement la carte-formulaire en allemand envoyée per l’administration militaire du camp de Royallieu et indiquant que « (…) le détenu [désigné] a été transféré dans un autre camp pour travailler. Le lieu de destination ne nous est pas connu, de sorte que vous devez attendre des nouvelles ultérieures… »

Henri Poillot meurt à Auschwitz le 21 septembre 1942, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher).

Le 19 août 1943, suite à la demande d’allocation d’Alice Poillot, le Préfet demande une enquête au Commissaire des Renseignements Généraux « sur l’attitude politique de l’intéressé ainsi que sur les motifs et les circonstances de cette arrestation ». Le rapport transmis au Préfet et daté du 28 août indique : « Poillot Henri était membre du Parti communiste et propagandiste actif avant les événements de 1940 » ; « en juin 42 il a quitté le camp de Compiègne pour une destination inconnue et depuis sa femme est sans nouvelles », précisant qu’à cette époque Alice Poillot fait des ménages et gagne environ 700 francs par mois. Le dossier consulté aux archives départementales n’indique pas si Alice Poillot a finalement obtenu l’allocation demandée.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 27-01-1998).

Notes :

[1] Le foyer du soldat de Dijon avait été installé dans le Grand Café de Paris, réquisitionné, à l’angle de la place du Théâtre. « Les Soldatenheim étaient des maisons exclusivement affectées aux Allemands : les plus grands hôtels, restaurants étaient réservés à cet effet. (…) Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1942, Lucien Dupont (de Chenove), âgé de dix-neuf ans, Armand Tosin, âgé de vingt-et-un ans, et leurs camarades attaquent à la bombe la Soldatenheim, place du Théâtre à Dijon. Lucien Dupont est en liaison avec un groupe qu’il a constitué à l’usine Lipton avec Pierre Dubost et Serge Guillerme ; ce sont ces derniers qui ont fabriqué la bombe à l’usine même. » Albert Ouzoulias, Les bataillons de la jeunesse, les jeunes dans la résistance, Editions sociales, Paris 1972, réédition juillet 1990, page 220.

« Le 31 janvier 1942, le préfet de l’Aube au préfet délégué : Ce jour à 4 heures du matin, 231 perquisitions ont été effectuées dans les hôtel et garnis de Troyes par les services allemands de la G.F.P. qui avaient requis l’assistance de 16 gardiens de la Paix de la police municipale troyenne. Ces opérations étaient faites en vue de retrouver un nommé Dupont qui serait l’auteur du dernier attentat commis au foyer du soldat à Dijon. (…) » Archives de la préfecture de Police, carton 1928, chemises Arrestations, infractions au décret du 29-9-1939

Arrêté le 15 octobre 1942 à Paris, ou dans sa banlieue, Lucien Dupont est fusillé au Mont-Valérien le 26 février 1943.

« Le 10 janvier 1942, un attentat au moyen d’engins explosifs a été commis contre le foyer du soldat allemand à Dijon. « Le 27 janvier, à Montceau-les-Mines, un soldat allemand a été tué d’un coup de feu par des éléments communistes. « Le 29 janvier, à Montchanin-les-Mines, un douanier allemand a été grièvement blessé à coups de revolver, par des criminels appartenant aux mêmes milieux. « En représailles de ces lâches attentats, l’exécution d’un certain nombre de communistes et juifs, considérés comme solidaires des coupables a été ordonnée. Der Chef der Mil. Verw Nordostfrankreich ».

Le 7 mars, cinq jeunes gens sont fusillés au champ de tir de Montmuzard : René Romenteau, Pierre Vieillard, René Laforge, Jean Jacques Schellnenberger, dit Jean Coiffier, tous élèves maîtres à l’école Normale d’instituteurs de Dijon, promotion 1939-42 ; et Robert Creux, jeune ébéniste dijonnais, communiste, qui remplace Pierre Jouanaud, instituteur, celui ci ayant bénéficié d’un non lieu trois jours avant l’exécution.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 363 et 417.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 363 et 417.

![]() Archives de Paris, site internet, archives en ligne : registre des naissances du 14e arrondissement à la date du 2-05-1901 (V4E 9786), acte n°3818 (vue 24/31).

Archives de Paris, site internet, archives en ligne : registre des naissances du 14e arrondissement à la date du 2-05-1901 (V4E 9786), acte n°3818 (vue 24/31).

![]() Archives départementales de Côte-d’Or, Dijon : cotes 6J61 à 62 : fiches individuelles des déportés de Côte-d’Or, don de Pierre Gounand, historien ; cote 1630 W, article 261.

Archives départementales de Côte-d’Or, Dijon : cotes 6J61 à 62 : fiches individuelles des déportés de Côte-d’Or, don de Pierre Gounand, historien ; cote 1630 W, article 261.

![]() Jean-Michel Picard, mise en ligne du livre de son père Henri Picard, Ceux de la Résistance, Bourgogne, Nivernais, Morvan, éditions Chassaing, Nevers 1947, chapitre “Je regarde la mort en face”, http://maquismorvan.blogspirit.com/.

Jean-Michel Picard, mise en ligne du livre de son père Henri Picard, Ceux de la Résistance, Bourgogne, Nivernais, Morvan, éditions Chassaing, Nevers 1947, chapitre “Je regarde la mort en face”, http://maquismorvan.blogspirit.com/.

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 948 (32143/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 948 (32143/1942).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 21-03-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la Fédération Nationale des Déportés et Résistants Internés et Patriotes (FNDIRP) qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.