IDENTIFICATION INCERTAINE

Auschwitz, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oswiecim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

André, Octave, Armand, Ridel naît le 27 mars 1905 à Mézidon (Calvados – 14), chez ses parents, Auguste Ridel, 42 ans, maçon, et Blanche Carel, 34 ans, son épouse.

Le 15 février 1936, à Paris 14e, André Ridel se marie avec Madeleine Duchêne alors domicilié au 42, rue de la Santé, se marie avec Madeleine Georgette Duchêne, née à Pantin le 24 juin 1907, sans profession, domiciliée au 3, avenue de Versailles à Viroflay (Seine-et-Oise), fille de cultivateurs.

Au moment de son arrestation, il est domicilié au 6, rue Émile-Zola à Mézidon.

Mézidon. La rue Émile Zola et l’église.

Carte postale “voyagée” après guerre. collection Mémoire Vive.

André Ridel est mécanicien automobile (dans quelle entreprise ?).

Dans la nuit du 1er au 2 mai 1942, il est arrêté par la police française (des gendarmes de la brigade de Lisieux ?) en même temps que Marcel Nonnet, de Bretteville-sur-Dives ; inscrit comme “communiste” sur une liste d’arrestations exigées par la Feldkommandantur 723 de Caen à la suite du deuxième déraillement d’un train de permissionnaires allemands à Moult-Argences (Airan) [1], il est conduit à la gendarmerie de Lisieux.

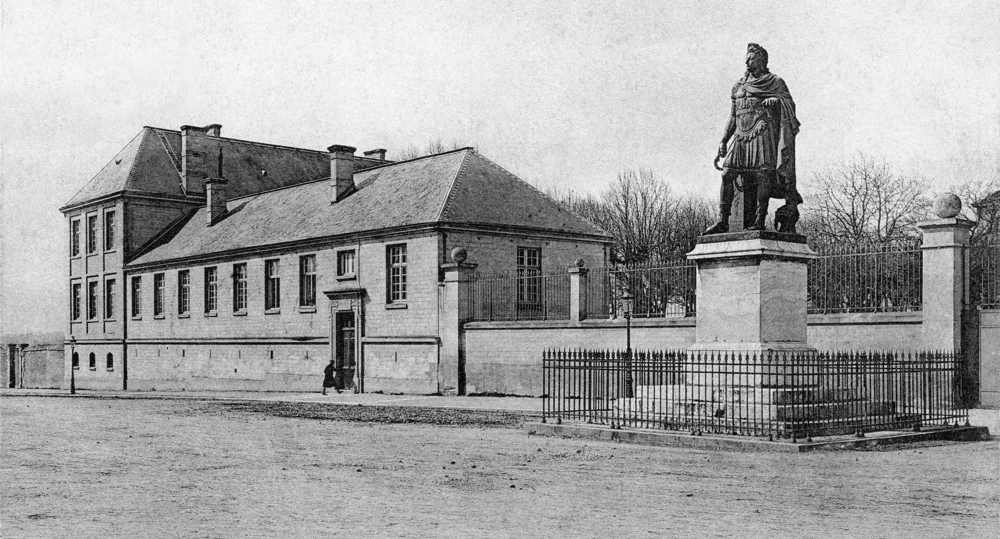

Lisieux, la gendarmerie dans les années 1900 (longue façade blanche), boulevard Duchesne-Fournet.

Carte postale, collection Mémoire Vive.

Le 4 mai, remis aux autorités d’occupation, il est emmené au “petit lycée” de Caen où sont rassemblés les otages du Calvados. Le soir même, il fait partie du groupe de détenus transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Ils y arrivent le lendemain, 5 mai, en soirée.

La caserne de Royallieu en 1957 ; au deuxième plan, alignés transversalement, les six grands bâtiments du quartier C.

Isolés par une clôture de barbelés, ils ont constitué le “camp juif” du 13 décembre 1941 au 6 juillet 1942.

Ensuite, ils ont servi au regroupement des détenus pour le prochain convoi en partance.

L’enceinte et les miradors du camp ont disparu (les deux hangars en bas à gauche n’existaient pas). Carte postale. Coll. Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, André Ridel est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, André Ridel est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 46057, selon les listes reconstituées (la photo du détenu portant ce matricule a été retrouvée, mais n’a pu être identifiée à ce jour).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté André Ridel.

André Ridel meurt à Auschwitz le 20 août 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), qui indique « insuffisance (du muscle) cardiaque » (Herzmuskelinsuffizienz) pour cause mensongère de sa mort.

Il est homologué comme “Déporté politique”. La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 14-12-1997).

Notes :

[1] Le double déraillement d’Airan et les otages du Calvados : Dans la nuit du 15 au 16 avril 1942, le train quotidien Maastricht-Cherbourg transportant des permissionnaires de la Wehrmacht déraille à 17 kilomètres de Caen, à l’est de la gare de Moult-Argence, à la hauteur du village d’Airan, suite au déboulonnement d’un rail par un groupe de résistance. On compte 28 morts et 19 blessés allemands.

La locomotive du premier train ayant déraillé le 16 avril 1942.

Collection R. Commault/Mémorial de Caen.

In De Caen à Auschwitz, éditions Cahiers du Temps, juin 2001, page 11.

L’armée d’occupation met en œuvre des mesures de représailles importantes, prévoyant des exécutions massives d’otages et des déportations. Le préfet du Calvados obtient un sursis en attendant les conclusions de l’enquête de police. Mais, faute de résultats, 24 otages choisis comme Juifs et/ou communistes sont fusillés le 30 avril, dont deux à Caen.

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, un deuxième déraillement a lieu, au même endroit et par le même procédé. Un rapport allemand signale 10 morts et 22 blessés parmi les soldats. Ces deux déraillements sont au nombre des actions les plus meurtrières commises en France contre l’armée d’occupation.

Au soir du deuxième attentat – à partir de listes de communistes et de juifs (130 noms sur le département) transmises au préfet par le Feldkommandant – commence une vague d’arrestations, opérées par la police et la gendarmerie françaises avec quelques Feldgendarmes. Dans la nuit du 1er au 2 mai et le jour suivant, 84 hommes au moins sont arrêtés dans le Calvados et conduits en différents lieux de détention. Pour le commandement militaire allemand, ceux qui sont maintenu en détention ont le statut d’otage.

Tous les hommes désignés n’ayant pu être arrêtés, une autre vague d’arrestations, moins importante, a lieu les 7 et 8 mai. Le préfet du Calvados ayant cette fois-ci refusé son concours, ces arrestations d’otages sont essentiellement opérées par la Wehrmacht (Feldgendarmes).

Au total plus de la moitié des détenus de ce début mai sont, ou ont été, adhérents du Parti communiste. Un quart est désigné comme Juif (la qualité de résistant de certains n’est pas connue ou privilégiée par les autorités). Des auteurs d’actes patriotiques, proches du gaullisme, sont également touchés par la deuxième série d’arrestations.

Tous passent par le “petit lycée”, contigu à l’ancien lycée Malherbe (devenu depuis Hôtel de Ville), où ils sont rapidement interrogés.

Le 4 mai, 48 détenus arrêtés dans la première rafle sont transférés en train au camp de police allemande de Compiègne-Royallieu ; puis d’autres, moins nombreux, jusqu’au 9 mai (19 ce jour-là).

Les 8 et 9 mai, 28 otages communistes sont fusillés, au Mont-Valérien (Seine / Hauts-de-Seine) pour la plupart (trois à Caen). Le 14 mai, onze otages communistes sont encore fusillés à Caen.

La plus grande partie des otages du Calvados transférés à Compiègne sera déportée à Auschwitz le 6 juillet 1942 : 57 politiques et 23 Juifs (près de la moitié des otages juifs du convoi).

Sources :

![]() De Caen à Auschwitz, par le collège Paul Verlaine d’Evrecy, le lycée Malherbe de Caen et l’association Mémoire Vive, éditions Cahiers du Temps, Cabourg (14390), juin 2001, notice par Claudine Cardon-Hamet page 127.

De Caen à Auschwitz, par le collège Paul Verlaine d’Evrecy, le lycée Malherbe de Caen et l’association Mémoire Vive, éditions Cahiers du Temps, Cabourg (14390), juin 2001, notice par Claudine Cardon-Hamet page 127.

![]() Cl. Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 74 et 75, 362 et 419.

Cl. Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 74 et 75, 362 et 419.

![]() Jean Quellien (1992), sur le site non officiel de Beaucoudray, peut-être extrait de son livre Résistance et sabotages en Normandie, publié pour la première fois en 1992 aux éditions Corlet.

Jean Quellien (1992), sur le site non officiel de Beaucoudray, peut-être extrait de son livre Résistance et sabotages en Normandie, publié pour la première fois en 1992 aux éditions Corlet.

![]() Archives départementales du Calvados, archives en ligne : état civil de Mézidon N.M.D. 1904-1905 (AE 17147), registre des naissances, année 1905, acte n° 13 (vue 110/209).

Archives départementales du Calvados, archives en ligne : état civil de Mézidon N.M.D. 1904-1905 (AE 17147), registre des naissances, année 1905, acte n° 13 (vue 110/209).

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 1006 (23154/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 1006 (23154/1942).

![]() Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, direction des patrimoines de la mémoire et des archives (DPMA), Caen : copies de pages du Sterbebücher provenant du Musée d’Auschwitz et transmises au ministères des ACVG par le Service international de recherches à Arolsen à partir du 14 février 1967, carton de L à R (26 p 842), acte n° 23154/1942.

Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, direction des patrimoines de la mémoire et des archives (DPMA), Caen : copies de pages du Sterbebücher provenant du Musée d’Auschwitz et transmises au ministères des ACVG par le Service international de recherches à Arolsen à partir du 14 février 1967, carton de L à R (26 p 842), acte n° 23154/1942.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 26-01-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.