Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Modeste, Alexandre, Douchet naît le 23 octobre 1896 au 19, rue de Saint-Mihiel à Bar-le-Duc (Meuse – 55), chez ses parents, Victor Douchet, 27 ans, manœuvre, et Maria Tritz, son épouse, 26 ans. La famille semble ensuite déménager à Caudry, entre Cambrai et Le Cateau-Cambrésis (Nord).

Pendant un temps, Alexandre Douchet travaille comme manœuvre.

De la classe 1916, il aurait dû être mobilisé au cours de la guerre 1914-1918. Néanmoins, l’évacuation et/ou l’occupation des départements du Nord et de l’Est font qu’il est « non recensé en temps utile par suite d’un cas de force majeure ». « Introuvable dans les délais de la libération de sa classe », il est seulement affecté au 151e régiment d’artillerie à pied (R.A.P.) dans la Réserve le 1er juin 1921. Le signalement porté sur son registre matricule indique un homme assez grand pour l’époque : 1m75.

En juin 1921, Alexandre Douchet habite à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne – 77).

Le 17 décembre 1921 à Quincy-Voisins [1] (77), Alexandre Douchet se marie avec Marcelle Martin, née le 23 mai 1897 dans cette commune.Ils ont une fille, Régine, née en 1925 dans cette commune.

Le 6 août 1923, Alexandre Douchet est embauché comme cantonnier par la Compagnie des chemins de fer du Nord. Le 5 octobre 1925, l’armée le classe “affecté spécial” sur son poste de travail.

À partir de juin 1927 et jusqu’au moment de l’arrestation du chef de famille, celle-ci est domiciliée au 9 bis, place de la mairie à Esbly (77).

En février 1936, l’armée classe Alexandre Douchet “affecté spécial” à la Compagnie des chemins de fer de l’Est (qui fusionnera avec d’autres au sein de la SNCF début 1938 [2]). Il est alors cantonnier principal, ayant sa « résidence de service » à Esbly, sur le réseau de l’Est, comme André Bichot, simple cantonnier.

Le 23 août 1941, le nom d’Alexandre Douchet figure sur une liste de 79 personnes pouvant être proposées à l’exécution comme otages établie par la Feldkommandantur 680 (Melun).

Le dimanche 19 octobre, Alexandre Douchet est appréhendé par la Feldgendarmerie dans le cadre d’une vague d’arrestations décidée par l’occupant contre des communistes de Seine-et-Marne, pris comme otages en représailles de distributions de tracts et de destructions de récolte – meules, hangars – ayant eu lieu dans le département. En tout, sept habitants d’Esbly sont arrêtés, dont André Bichot, André Touret et Marcel Vincent.

Ils sont rapidement interné au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager), parmi 86 Seine-et-Marnais arrêtés en octobre (46 d’entre eux seront des “45000”). Immatriculé sous le n° 1792, Alexandre Douchet est assigné au bâtiment A3.

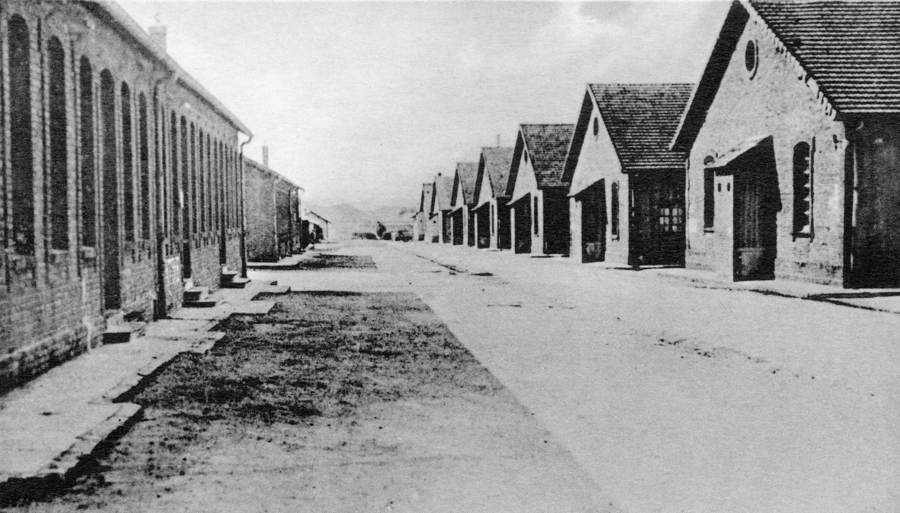

Le quartier “A” de la caserne de Royallieu à Compiègne, futur “camp des communistes” du Frontstalag 122 ;

à droite, sont visibles les bâtiments A4, A5, A6, A7 et A8.

Carte postale des années 1930. Collection Mémoire Vive.

Le 28 novembre, la Feldkommandantur 680 de Melun adresse au chef du district militaire “A” à Saint-Germain-[en-Laye] une liste de 79 otages communistes seine-et-marnais pouvant être proposés pour uneexécution de représailles, parmi lesquels Alexandre Douchet.

Entre fin avril et fin juin 1942, celui-ci est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Tergnier, Laon, Reims… Châlons-sur-Marne : le train se dirige vers l’Allemagne. Ayant passé la nouvelle frontière, il s’arrête à Metz vers 17 heures, y stationne plusieurs heures puis repart à la nuit tombée : Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main), Iéna, Halle, Leipzig, Dresde, Gorlitz, Breslau… puis la Pologne occupée. Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Alexandre Douchet est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45481 (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp) ; Alexandre Douchet se déclare alors comme cheminot (Eisenbahner). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Alexandre Douchet.

Il meurt à Auschwitz le 17 août 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), qui indique pour cause mensongère de sa mort « insuffisance du muscle cardiaque » (Herzmuskelinsuffizienz).

Notes :

[1] En 1929, Quincy-Ségy devient Quincy-Voisins.

[2] La SNCF : Société nationale des chemins de fer français. À sa création, suite à une convention validée par le décret-loi du 31 août 1937, c’est une société anonyme d’économie mixte, créée pour une durée de 45 ans, dont l’État possède 51 % du capital.

Sources :

![]() Son nom et son matricule figurent sur la Liste officielle n°3 des décédés des camps de concentration d’après les archives de Pologne, éditée le 26 septembre 1946 par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, page 60.

Son nom et son matricule figurent sur la Liste officielle n°3 des décédés des camps de concentration d’après les archives de Pologne, éditée le 26 septembre 1946 par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, page 60.

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 73, 378 et 402.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 73, 378 et 402.

![]() Archives départementales de la Meuse (AD 55), site internet du conseil général, archives en ligne : registre d’état civil de Bar-le-Duc (2 E 29 – 119), année 1896, acte n° 336 (vue 93/356).

Archives départementales de la Meuse (AD 55), site internet du conseil général, archives en ligne : registre d’état civil de Bar-le-Duc (2 E 29 – 119), année 1896, acte n° 336 (vue 93/356).

![]() Archives départementales du Nord (AD 59), site internet du conseil général, archives en ligne : registres du recrutement militaire, classe 1916, vol. 5, matricules de 2001 à 2500 (1R 3291), n° 2420 (vue 527/615).

Archives départementales du Nord (AD 59), site internet du conseil général, archives en ligne : registres du recrutement militaire, classe 1916, vol. 5, matricules de 2001 à 2500 (1R 3291), n° 2420 (vue 527/615).

![]() Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys : cabinet du préfet, arrestations d’octobre 1941 (M11409).

Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys : cabinet du préfet, arrestations d’octobre 1941 (M11409).

![]() Mémorial de la Shoah, Paris, site internet, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), cote : XLIV-60.

Mémorial de la Shoah, Paris, site internet, archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), cote : XLIV-60.

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 235 (21455/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 235 (21455/1942).

![]() Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; copie de l’acte de décès du camp.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; copie de l’acte de décès du camp.

![]() Base de données des archives historiques SNCF ; service central du personnel, agents déportés déclarés décédés en Allemagne (en 1947), de A à Q (0110LM0108).

Base de données des archives historiques SNCF ; service central du personnel, agents déportés déclarés décédés en Allemagne (en 1947), de A à Q (0110LM0108).

![]() Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, pages 527-528.

Cheminots victimes de la répression 1940-1945, mémorial, ouvrage collectif sous la direction de Thomas Fontaine, éd. Perrin/SNCF, Paris, mars 2017, pages 527-528.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 1-11-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous dispose (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.